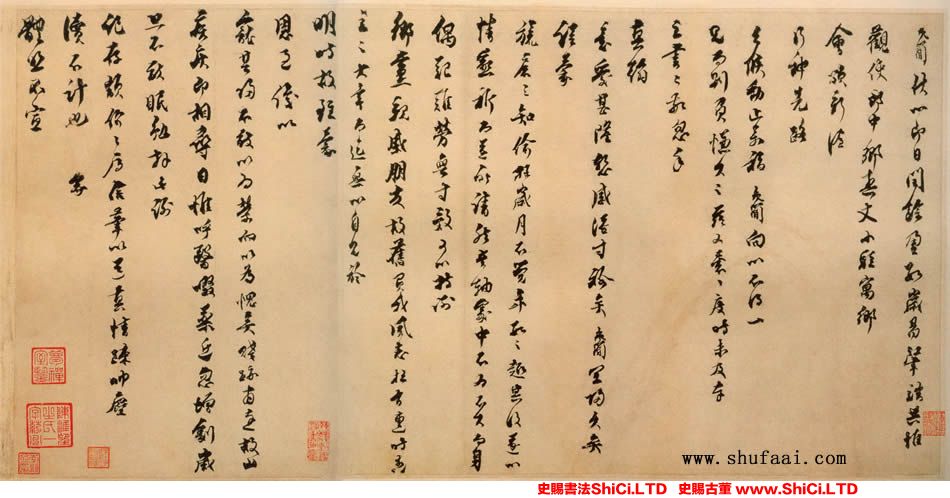

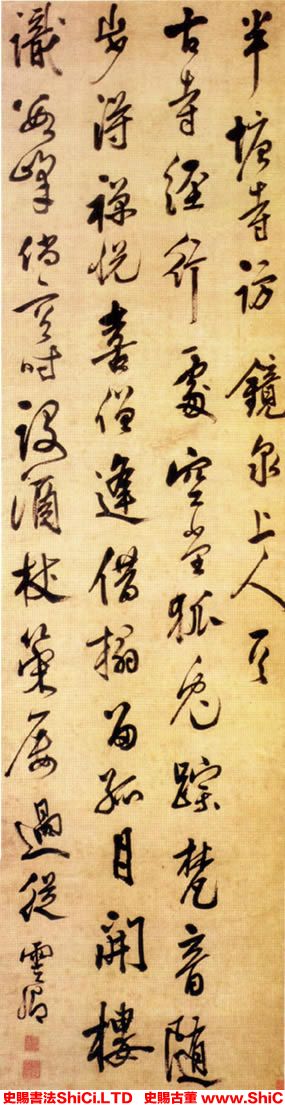

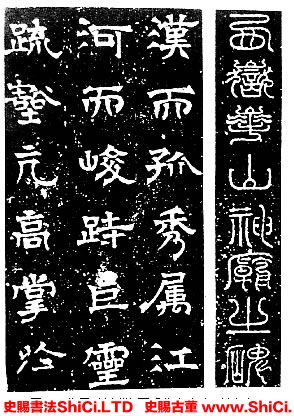

名稱:華岳廟碑

作者:趙文淵

年代:南北朝

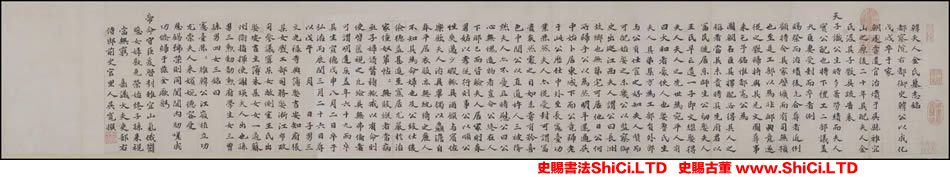

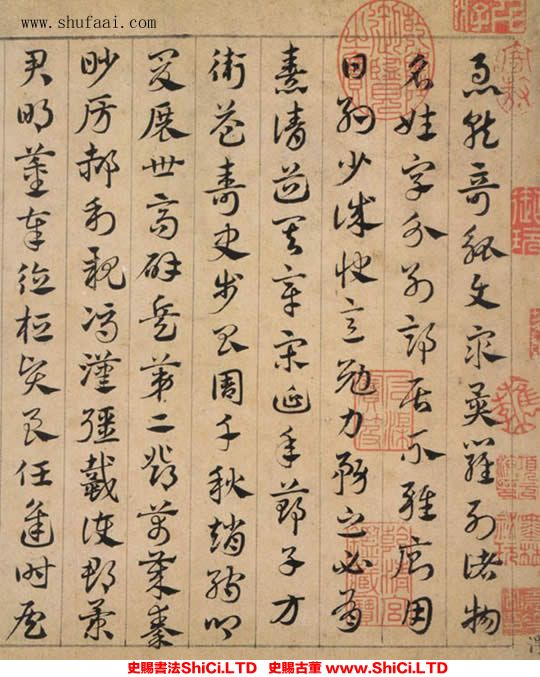

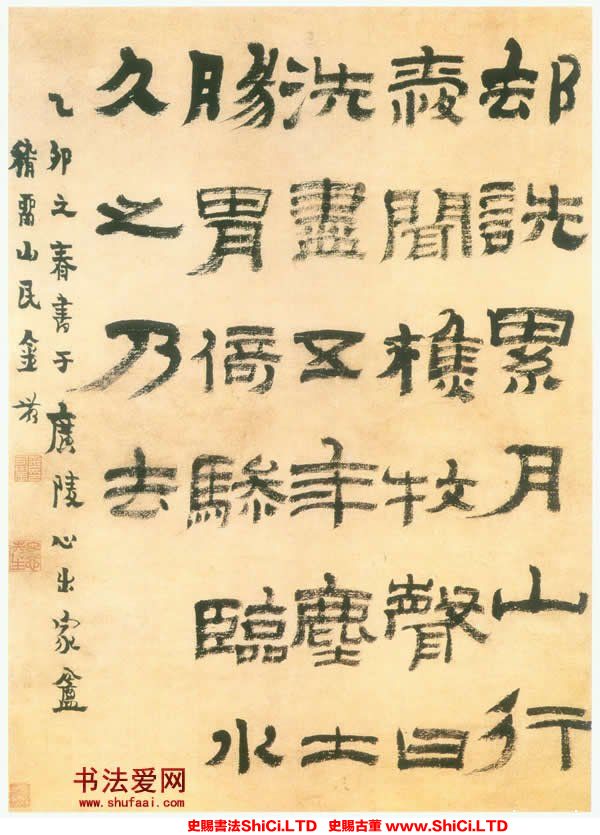

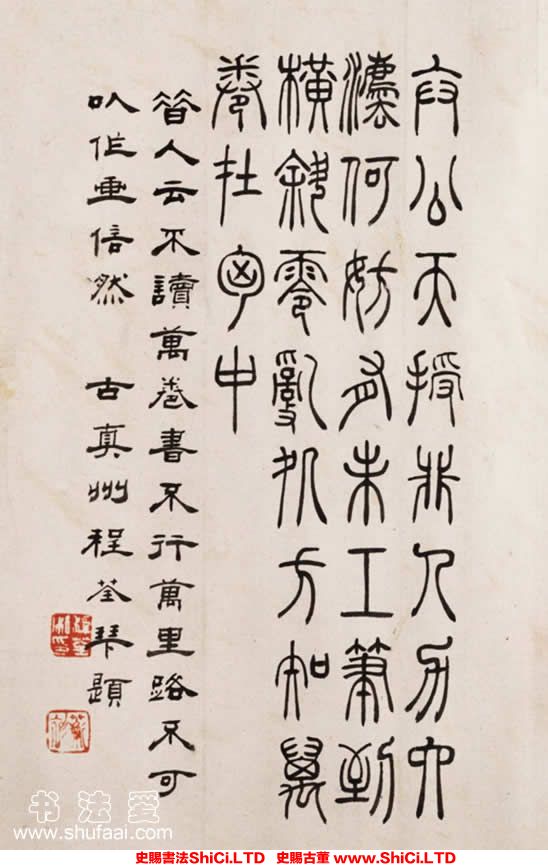

隸書《華岳廟碑》(亦稱《西嶽華山廟碑》)是目前趙文淵傳世的唯一書跡。此碑立於陝西華陰的西嶽廟內,碑身高約230厘米,寬約107厘米,厚約32厘米,額高50厘米,屬於豐碑巨碣。碑額篆書“西嶽華山神廟之碑”8字,碑文則以隸書寫成。北周武帝宇文邕於天和二年(567)命史臣立此碑,為的是頌揚其父宇文泰在西魏天統七年(541)修復華岳廟。此碑撰文者萬紐於瑾,書者趙文淵,皆為北周當時的一時之選。

《華岳廟碑》的書體屬於隸書,漢隸的蠶頭雁尾特徵隨處可見,結字亦大致上遵循著漢隸結字對稱均衡的原則。然而除此之外,此作品還有幾項值得注意的特點:第一是在用筆方面裝飾意味十分濃厚,波挑誇張而筆畫斬釘截鐵;第二是篆、隸、楷各體夾雜。

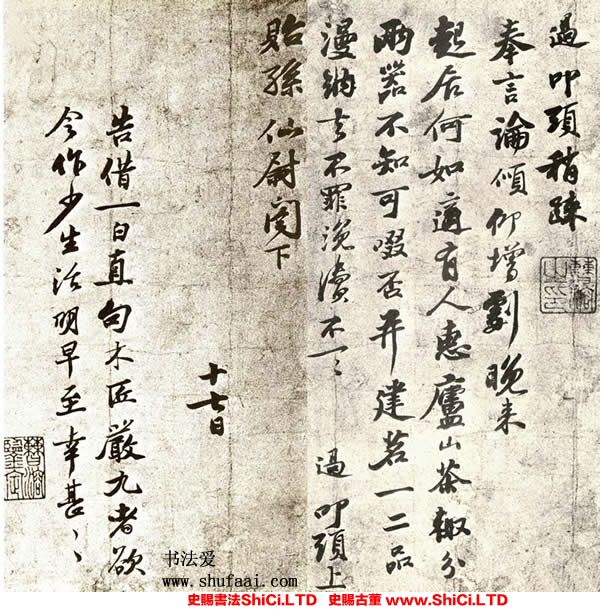

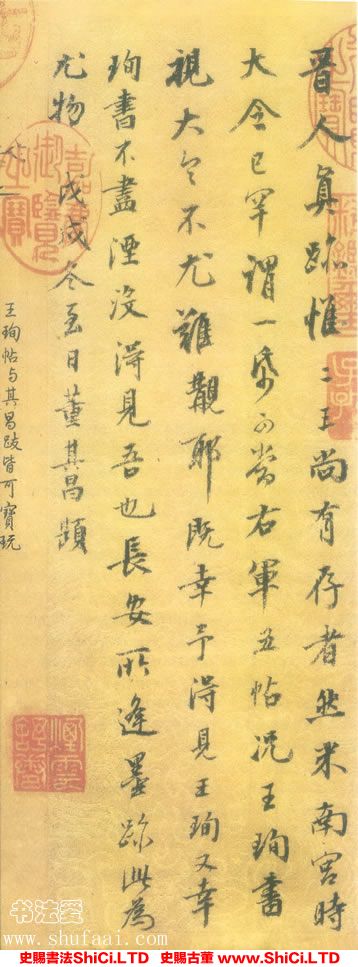

前人對《華山廟碑》這樣的奇異組合有正反兩極化的評價。有人認為鄙陋不堪,難以入目,例如郭宗昌在《金石史》中對其大加批評:“文淵為周書學博士,書跡雅為當時所重……而《華岳碑》字偭古法,淺陋鄙野。一見欲嘔,而名動一時,何耶?”

葉昌熾(1847—1917)的《語石》則評道:“……今觀其書雖險勁,未脫北書獰惡之習,視鄭道昭父子,譬之聖門,尚不在游夏之列。”

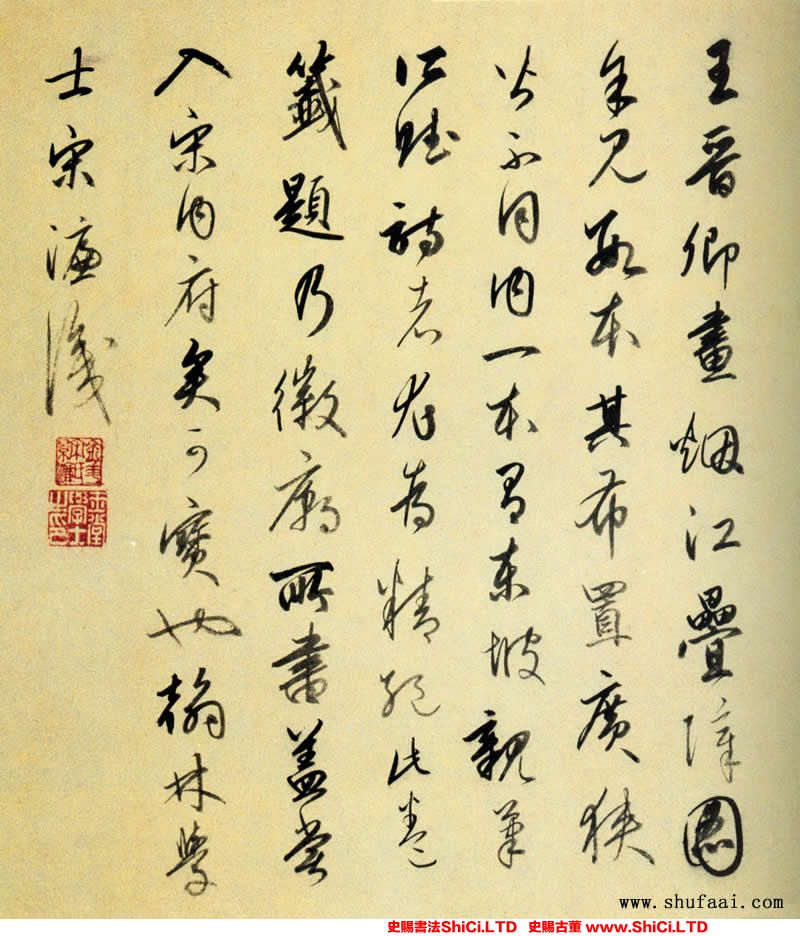

然亦有人為其辯護,認為《華岳廟碑》的書法風格別有一種峭拔矯健的風味,例如張廷濟的《清儀閣金石題跋》評其為:“楷隸參雜,山陰遺則渺難尋,然於魏齊諸刻中獨見矯健。”

而楊守敬(1839—1915)的《評碑記》也給予正面的評價:“文淵在周甚有書名,是碑,前人嗤為惡札,為分書罪人。余謂以分書論之,誠不佳,若以其意作真書,殊峭拔。”

不論個人的好惡如何,《華岳廟碑》在書法史上十分重要。其裝飾意味濃厚的用筆為東漢以來中原古法“銘石書”的末流,而隸書中夾雜篆籀與楷書筆意則是此時期北朝碑版書法的新面貌。

《華岳廟碑》首先引人注意的風格特點,為其多稜角的用筆。下筆、波挑皆求方截,整體看來骨節嶙峋,鋒芒畢露。以講究虛和用筆的傳統書法審美觀觀之,這些筆畫造作而不自然,與其稱之為“書”法,倒不如稱它為美術字。若進一步追溯書法史的發展,則可發現《華岳廟碑》的特殊風格有悠久的歷史淵源,並非趙文淵個人的創發。它與三國和西晉時期的八分隸書有近似之處,同承繼自東漢末年以來的中原古法“銘石書”。

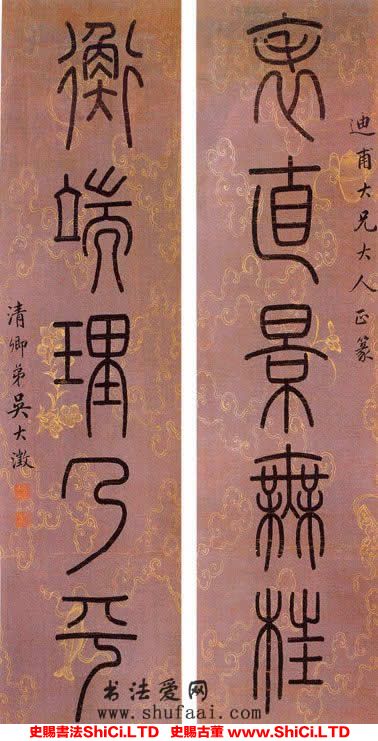

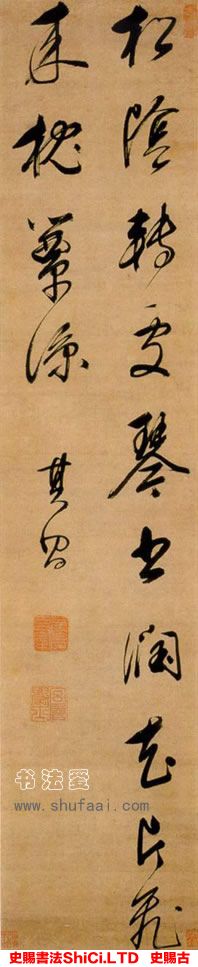

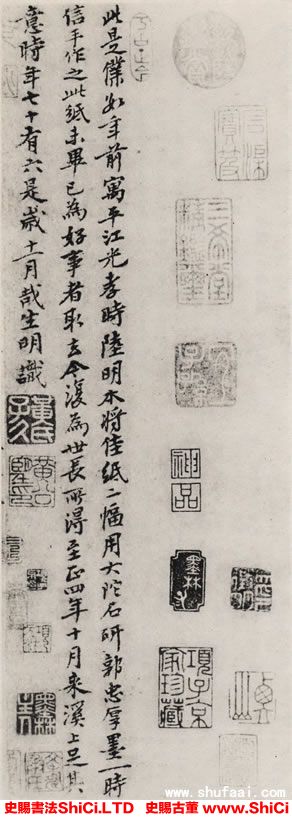

入隋後,其書跡一無著錄,或為暮年,時日不長,僅臨寫二王而已。(資料參考盧慧紋《江左風流與中原古法》見於《青少年書法(青年版)》2005年第5期)