公元1937年,這是讓所有中國人耿耿於懷的年度,7月,北京和天津相繼失守,11月上海淪陷,12月13日南京失守。侵略者顯示了所有的屠殺技能,讓中國人經歷了空前的災難,種下了仇恨的種子。何以東瀛這樣的彈丸之國,竟可以到這裡大肆砍殺,這是讓我們不能不永遠警惕了。

同年同月的烏江鎮,飛機大肆轟炸,到處是炸彈爆炸的慘劇。慌張歸家的林散之躲在江家棉花行,一顆二尺長的炸彈穿過房頂,落在廳堂。閉眼等死的林老並沒有聽到爆炸的聲音——鬼子的炸彈也有臭子。逃回江上草堂的家中,才有了大難不死的僥倖,這年林老四十歲。

江上草堂——這是個多麼浪漫的名字啊!

三十二年後的冬季,戰爭氣氛由於國防部長的一號命令,驟然緊張。儘管這一年的元旦前夕,第三顆氫彈爆炸成功,南京長江大橋全線通車,再到我們這裡亂殺亂砍我們就不客氣了,然而,國民還是相信,侵略者一定會變著花樣的。對於戰爭會隨時威脅我們,國人深信不疑。

林老以七十二歲高齡被疏散,回到久違了的江上草堂。

“雲是備戰爭,老弱齊遷避”,林老被迫再次回到江上草堂,他曾經意外地躲過了炸彈爆炸的地方。“地隨江北冷,人自江南瘦”,歸來的林老,會不會想起蘇軾的《黃州寒食詩》呢!不得而知。然則,詩句“風雪今歸來,山中茅屋漏”,也著實與“小屋如泥舟……破灶燒濕葦”的情景相似。

意外地躲過炸彈,也意外地經歷了生死之劫。其時已經是1970年的2月,農曆則是春節前夕,林老到烏江鎮洗澡。是否經過了棉花行,是否想起了那顆沒有爆炸的炸彈使得他逃過了劫難,事無記載。氣霧瀰漫,林老跌入滾水鍋中,被人救起,血肉模糊……寫到這裡,讓人很是難受。往下再寫,心情已經惶然,揪心以至空曠。沒有必要做詳盡的敘述,那樣會很殘忍。林昌庚先生所著《林散之》一書,為記錄那段歷史,有真切的描述。

這意外是太意外了。林老居然活了過來,還奇跡般地將主要執筆的拇指食指中指分開,然則,“劫後歸來身半殘”,無名指和小指粘連在一起,並且向內勾著,則無可再恢復了。

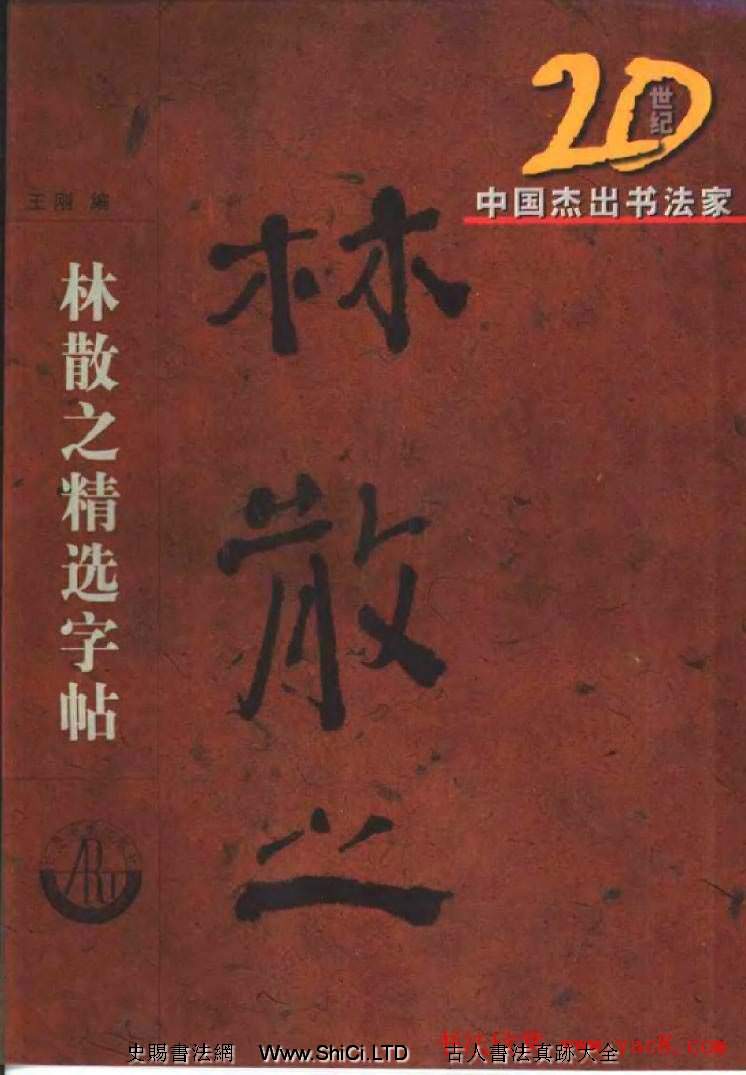

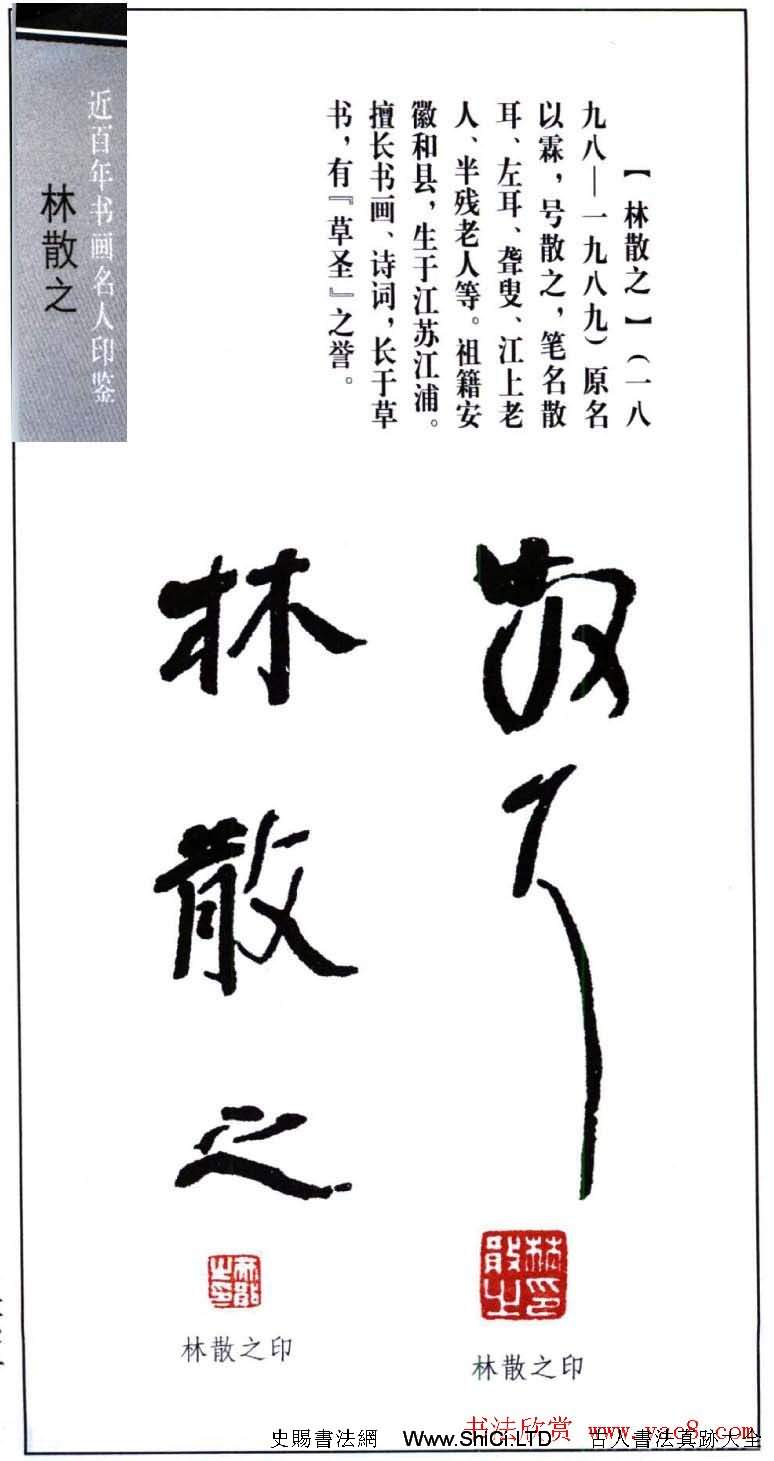

林老自幼災難重重,幼年就左耳失聰。聽到的聲音比別人少比別人小,又天性頑皮,狀異恆人,被呼為“五呆”,頗有癡呆的景象。林老生於江蘇省江浦縣江家阪,祖籍安徽省和縣人。所以,他的所有活動都與江蘇、安徽難捨難分。歷史的巧合,沙翁十四歲喪父,林老十五歲失詁……我想,我對林老的生平敘述到此為止的好。因為林昌庚先生的著作為可靠的記錄,重複不過來。

這一意外的劫難讓他的親人備受煎熬,林老自己也深受折磨。既然我們在說書學的問題,當然不會停滯在這裡不能自拔。即以書法執筆而論,懸腕可以不懸肘,但懸肘必得懸腕。不然,胳膊肘子懸翹起來,而腕部在宣紙上,動作奇怪不說,也難以操作。書家向來講究中鋒運筆,據說何紹基為了達到持續的中鋒運行,似乎還要回腕。這個動作很不舒服,回腕回到什麼程度,是九十度還是四十五度,則沒有準確的記載。後人評論說:“何紹基執筆十分獨特,如老猿抱樹,回腕高懸,幾乎完全違反人的生理自然姿態,但因此而通身力到,極錐沙蝕木之妙。”

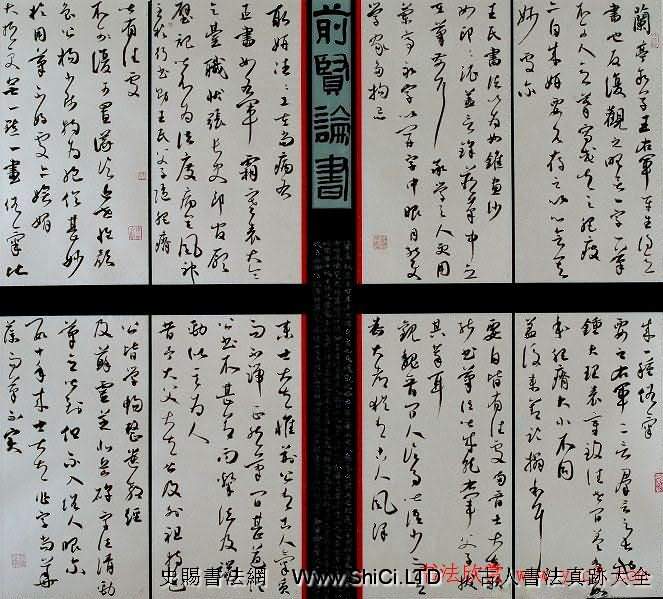

何紹基回腕執筆,書法不可避免的在橫畫裡要有弓的趨向。即以行書《論畫語》為例,通幅觀感看上去如柳絮正旺,飄飄灑灑,尤其撇畫,或者還有豎畫,從右上向左下飄過去,狼煙四起,卻趣味濃厚。林老被燙傷癒後,仍堅持中鋒運筆,有雙鉤之稱。但是,仔細觀察兩幅照片,則並無一定。九十一歲寫字照片,雙鉤無疑,且有回腕動作;《生天成佛》為絕筆,九十二歲照片,則為單鉤。林老的晚年書法——即劫難後的書法,通篇並無柳絮的感覺。以拙目觀之,行草比何紹基高明。即以舒同論,亦整飭何紹基而開舒體之風。

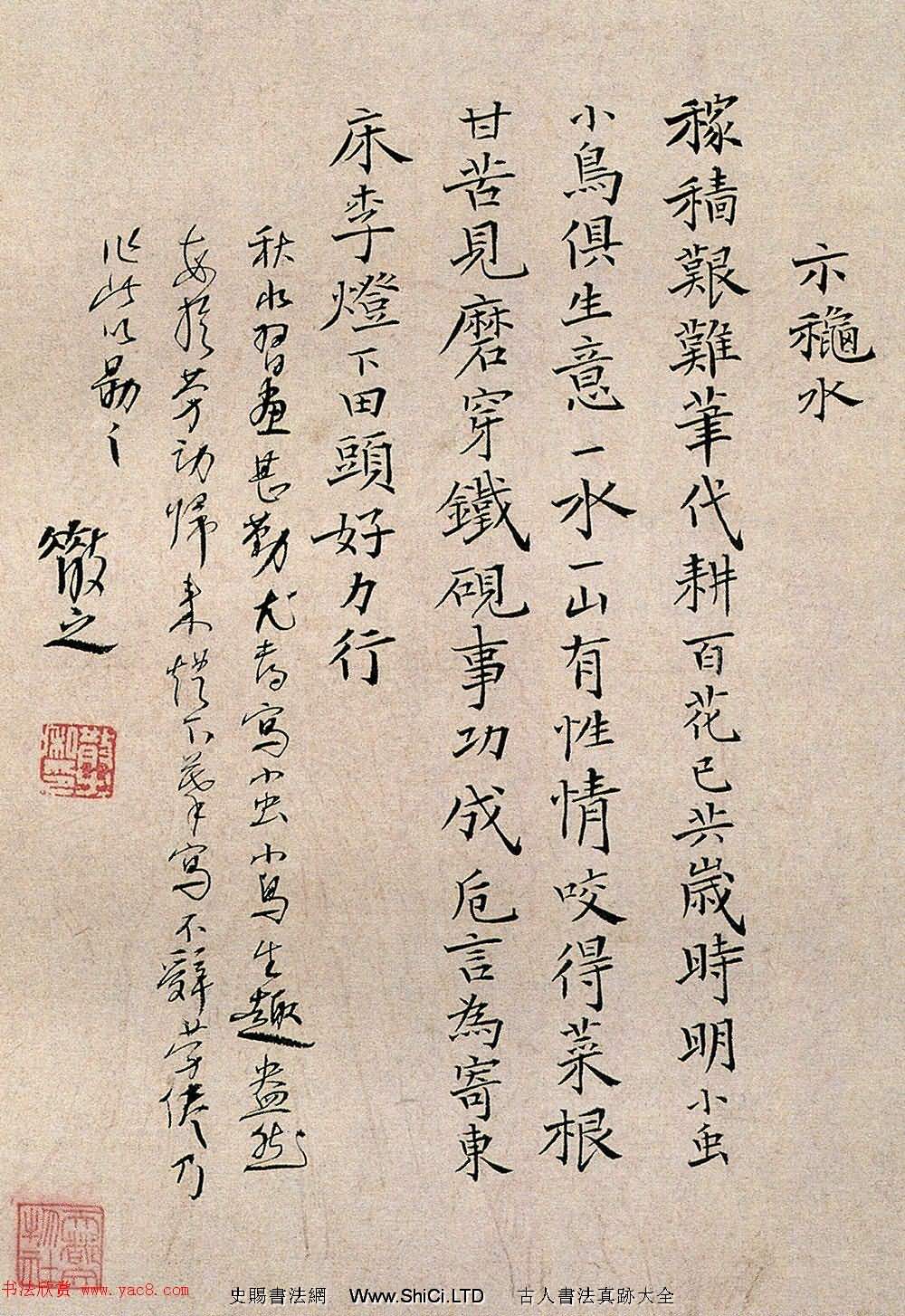

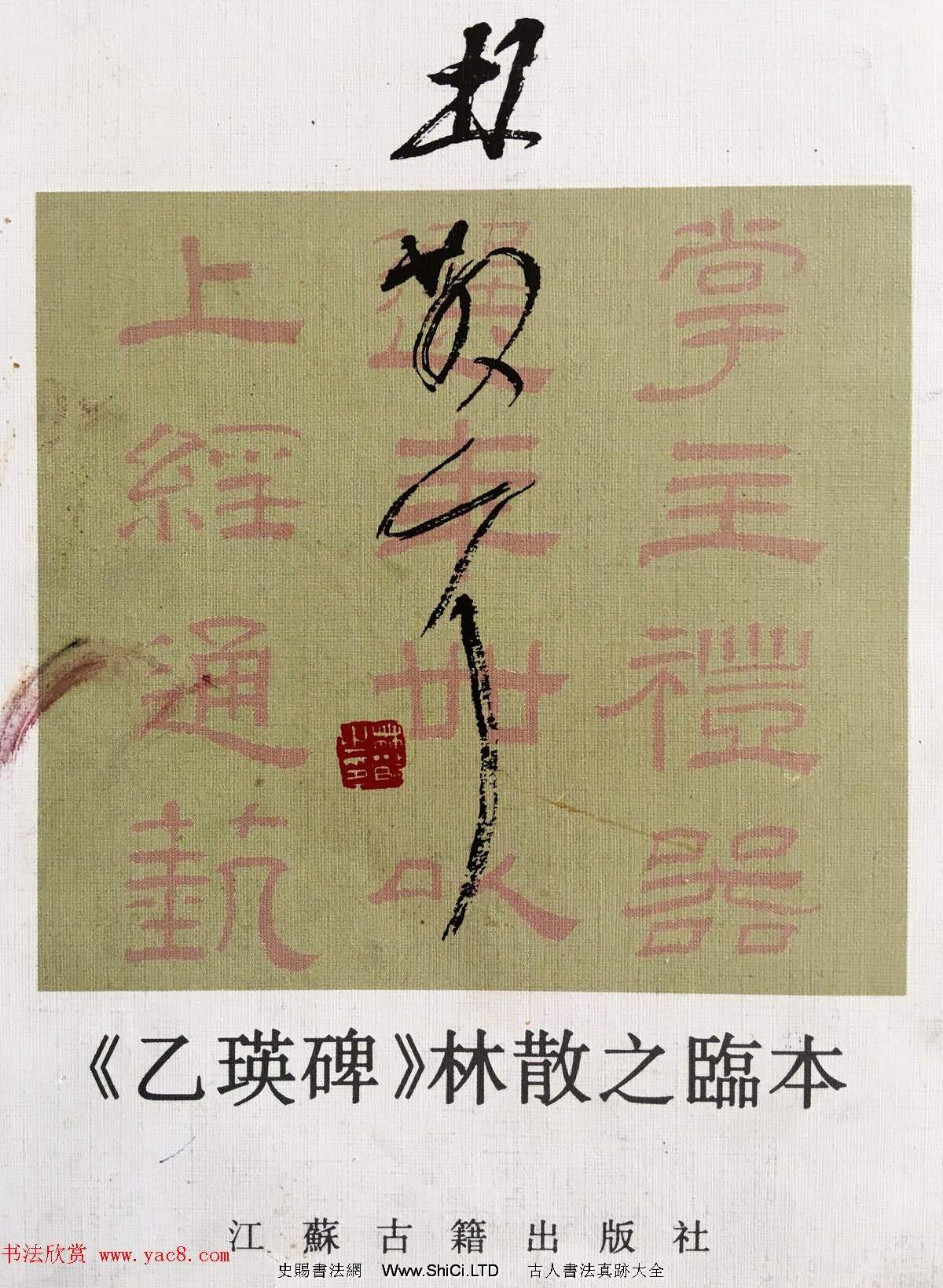

須知何紹基行草是以顏真卿奠基的,無可否認,林散之亦以顏真卿奠基。那麼,顏真卿用筆又從何而來?據沙孟海說,多來自漢隸。如果這個說法大致能夠成立的話,我們小考一下何紹基與林散之的隸書——何紹基的隸書《臨衡方碑》;林散之的隸書《臨西陝頌》。何書從漢簡中得到啟示,起筆回鋒而收筆一般隨它而去,即起筆粗而收筆細。比之原作,已活潑了許多,基本自運了。林散之將《西陝頌》整飭,基本忠實原作無建樹。相比之下,隸書不如何紹基。既然說到顏真卿,就不得不說楷書。何紹基楷書《鄧君墓誌銘》,一派顏體模樣而活潑自然;林散之楷書《四友齋論書》是六十年代所作,即碑帖結合的典範之作。收在《二十世紀書法經典·林散之卷》裡的書孟浩然《春曉》,則以行書筆意作楷,橫畫起筆落筆均有回鋒,帶有漢簡的意味,不輸給何紹基。

近來學書者,往往不明就裡,照葫蘆畫瓢學模樣。有學林散之的,上手就是童稚趣味,須知林老不是故意弄成那個樣子的。就生理講,林老遭難痊癒後,關節活動已經難以靈活,使轉——包括絞轉吃力。而“草乖使轉,幾不能成字”。拋卻使轉,如何作得草書,林老必定要有辦法解決這個問題。執筆寫字,最忌諱如同雞啄米刨食狀,然則,筆到紙面處呆傻不動,也成問題。但是,林老不能夠急速運筆以成風馳電掣狀,他得根據他的狀況實現他的藝術理念。如果我們不細分的話,將用墨也放入用筆之中,就進一層了。林老用墨據說是濃得很,這濃墨又難以運行,即蘸水調和使之自如。故此,林老的行書或者草書,就有了干擦,有了濃淡的反覆無常。如果你想亦步亦趨地學林老,總不至於也燙成五指粘連再開刀分開執筆必要的前三指吧!假如神槍手已眇一目,恰巧左眼,誰也不會為了當神槍手故意弄瞎一隻眼。每個人都有自己的生理特徵,每個人都有自己的知識學術結構,又審美的趣味隨著地緣文化的特徵而形成,那是要審慎對待的,善待別人很難,善待自己又談何容易。

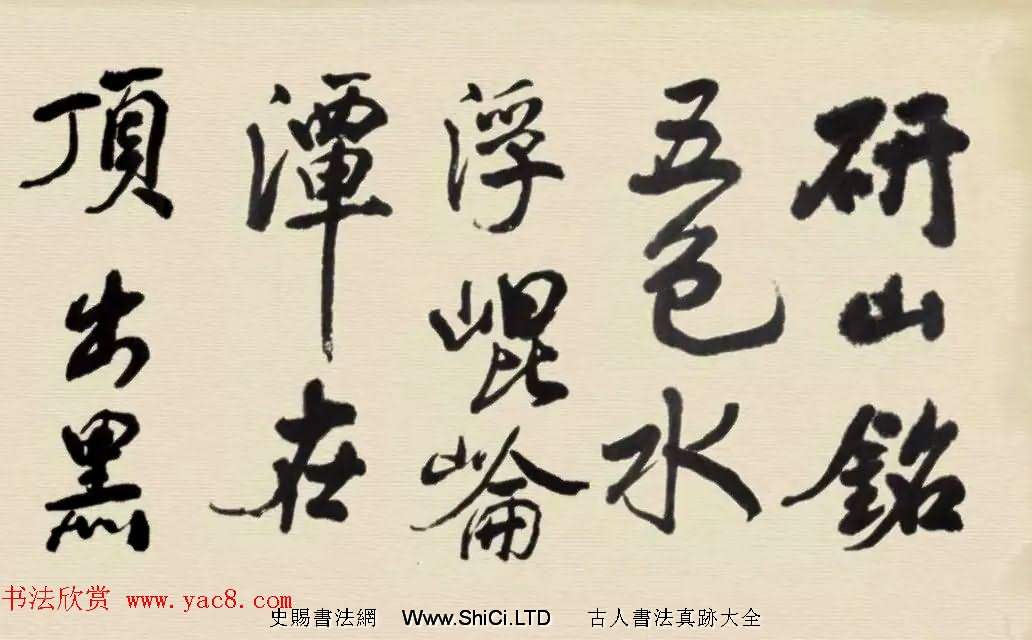

用筆不僅僅是執筆。現在執筆無定式已經為廣佈之說,似乎沒有討論的必要。林散之最服膺何紹基用筆,據桑作楷先生《沙錐深處悟真詮——論林散之先生書法的用筆》一文,就記錄著林老說何紹基:“清代何紹基善用筆,字寫得比別人黑,黑就是筆力。”可見,林老學何紹基,並非在字形,而是筆力。林老秉承古代大家之正側、藏露、強弱、緩急、提按、方圓、收放、虛實、連貫等用筆法之外,根據自身的生理狀態,還運用了很多方法。桑作楷先生是受到過林老親灸的,他總結說林老還有“沖、鋪、拋、切、擦、裹、塞、斷”等筆法。觀林老書法作品,特別是草書,濃淡乾濕、俯仰拿捏、虛實出入、疏密佈白、急徐運筆,在謹守草書約定俗成的規範的同時,筆到處無不自運而無古人的外形痕跡。林老草書的確有獨特的味道,若僅僅論用墨用筆,與康南海相去不遠,不過,康南海寫的是行書。感官不同處則在於,康南海書法如古木長了些許新芽,而林老則是嘩啦啦秋風蕭瑟卻紙面乾淨。

收在《二十世紀書法經典·林散之卷》裡的《論書絕句十三首》,可視為林老的代表作。即以愚意,觀賞草書,最怕筆畫多,還怕到處畫圓圈。草書本來是簡而快,如果草書的筆畫比行書還要多,那作品就先輸了一籌;牽絲連帶固然是草書無可避免的行筆過程,如果在這個過程中到處畫圓圈,也令人厭煩。詩句“能於同處求不同,唯不求同斯大雄……立德立功各殊途,打破藩籬是丈夫”可視為林老抗心希古的肺腑之言,世人可曉得否!

林老在一個漫長的時間裡,一直默默無聞,世間並沒有幾個知道有個叫林散之的人。林老初名林以霖,簡化為林霖。自幼喜愛詩詞,年輕時即作《古棠三癡生吟稿》,印章即“三癡生”,癡情於書畫詩詞。在林老的一生中,有三位恩師,初師範培開,再師張栗庵,後師著名書畫家黃賓虹。前兩位雖未享譽海內,卻功底深厚,而黃賓虹則是名副其實的大家了。“林散之”即張栗庵先師取“散木山房之意”諧“三癡”而命名之。我倒覺得,如果林老以“三癡生”用之始終,亦未為不可也。但是,林老“散之左耳”簡稱散耳,為晚年所用。

然而,這並沒有給林帶來巨大的名聲,一直到公元1972年,林老已經七十五歲,距意外劫難也過去了兩年多——意外又來了,為慶祝中日恢復邦交,《人民中國》發表了林散之草書。“東方欲曉,莫道君行早。踏遍青山人未老,風景這邊獨好。”是啊!是林老有意選擇這首詩嗎?當然是有意選擇,但未必是要自鳴。

世間往往就是那樣,巧合無處不在。江上草堂——這必然浪漫的名字,又蘊含多少偶然。那顆炸彈落下來,林老在看見那炸彈的時候,還注意到了它的尺寸大小。閉眼等死,炸彈卻沒有爆炸;洗澡是多麼愜意的事情啊!“滄浪之水清兮,可以濯我纓;滄浪之水濁兮,可以濯我足。”意外又發生了,幾乎置之死地;林老出院後,再次被逼回到江上草堂,卻是酒香不怕巷子深了,發表了草書。遠來的和尚會唸經?燈下黑?這只能看個人的理解了。日本“和尚”帶來的不是炸彈,而是“草聖遺法在此翁”,讓林散之有了“當代草聖”的美譽。不過,林老十分清醒,認為時名不足取,他說:“評價一個人的藝術成就,要等他死後三百年才能定案。”

林老拖著半殘的身軀,將那話放在了時間的天平上,讓那些到處找小報記者鼓吹自己是大師巨匠的書家顯得輕如鴻毛。時間的天平漸漸失衡,那些當代的大師巨匠們,看上去總有神漢的感覺。真的是大師走了,來了巨匠。

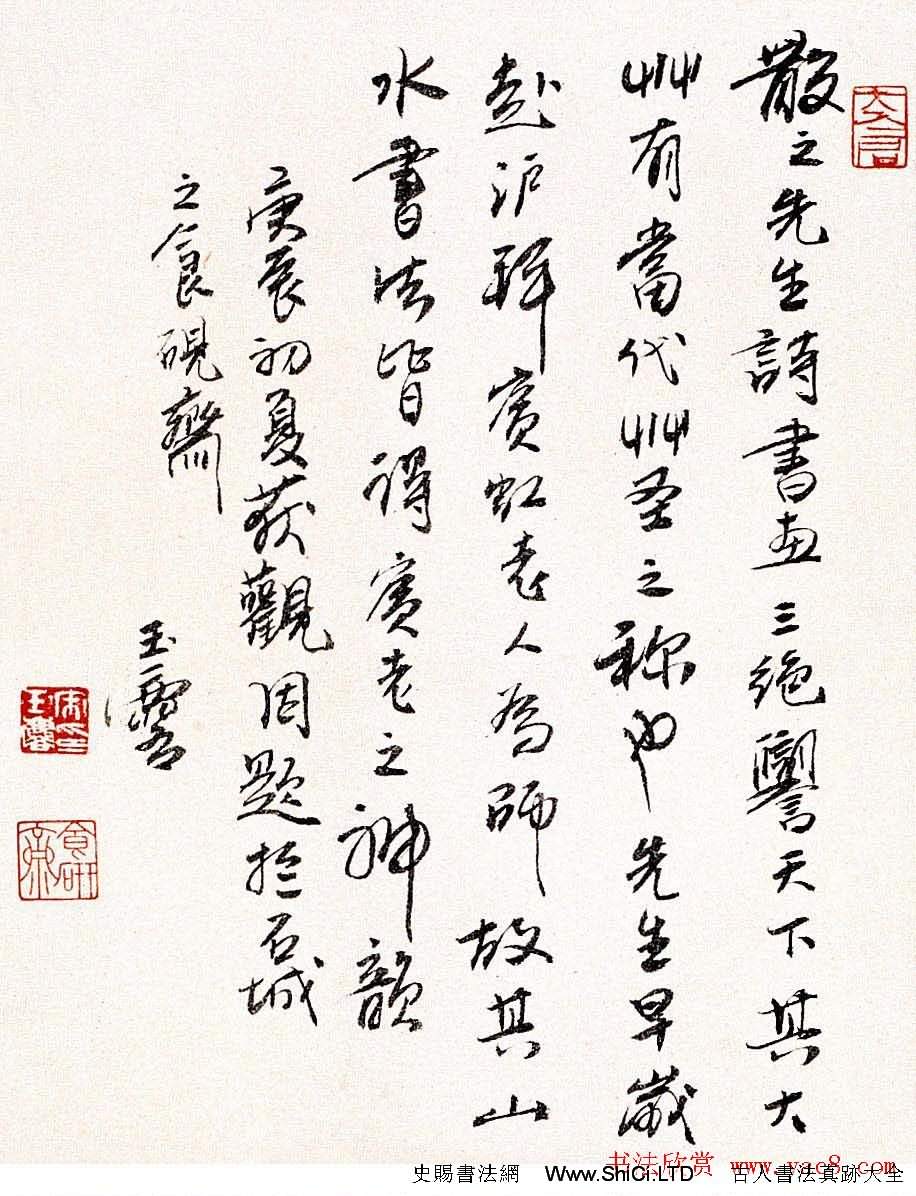

其實,在遠來的“和尚”沒有來之前,胡小石、因《蘭亭序》的真偽跟郭沫若打過筆墨官司的高二適兩先生就對林老的書法稱讚不已。高二適(公元1903——1977年)詩書俱佳,胡小石(公元1888——1962年),為學者,並非要專門造詣書畫。還有一位即女書法家蕭嫻,康有為嫡傳弟子,書法亦與南海先生相去不遠。與林老一起,構成了“金陵四老”之說,求雨山已經一派書法聖地的景象。

非常難得的是,《二十世紀書法經典·林散之卷》有林老的自序。在這套叢書中,這序言就格外珍貴。他的珍貴在於,聽聽其言,善莫大焉。我們更有理由相信,書中所選書法作品,是經過林老或者家人過目認可的,保證全是真品而無代筆臨仿之虞。

林老浸淫於詩詞書畫中不能自拔,雖然也曾一度當過江浦縣的副縣長,那不過是個插曲而已。秉承先代學子的一貫信念,成為學人——無論書畫,讀萬卷書走萬里路始終是不可動搖的,林老亦如是。壯游名山大川,還有《漫遊小記》刊諸棗梨。文風可靠,文字簡約,內容豐富,美文美事,是不多見的。

我更注意到了林老的變法之說:“變者為形質,不變者為真理……變者生之機,不變者死之途。”書法的“面目各殊,精神亦因之而別。其始有法,而終無法,無法即變也。無法而不離於法,又一變也……頤養之深,醞釀之久,而始成功。”這集成了歷代大家的意見而解之,自是森然有序。變法是書法的要務,古今都在想辦法。章草書法固然古色古香,有高古的美譽,也保留了隸書特有筆意。很多書家在章草上下了巨大的工夫,然而收效甚微。甚至去掉了古色古香部分,專揀外部特徵而發揚,等於是學了聖人的短處。王蘧常對此頗有收穫,他的章草就保持了古意而自有面目。王獻之不滿意章草之法,雖然沒有說“未能宏逸”的根本原因,卻是有深刻體會的。“今窮偽略之理,極草縱之致……大人宜改體。”如此疑似偽托類的輯錄,並不一定真的是王獻之所說,但是,離二王的變法以成新的面目相去不遠。林老摸索了將近一個世紀,總結出了變與不變的辯證關係,變在何處,不變處又在於何方。然而,這又不是突兀的事情,“由遞變而非突變,突變則敗矣”,是為林老最為驚人之語,解者自解,不解者亦無必要與之討論。

林老一生,即可引陸放翁“老蔓纏松飽霜雪”之句來總結。在現當代對草書有真知的書家並不多,林老是其中那不多中的傑出者。他的草書,在黑白之間騰挪,在堅實與虛空之間挪移,老蔓也好,老松也好,在那霜雪似包裹又難以包裹的狀態中,自然轉換,顯得老辣與冷厲。林老書名大震後,索字者盈門,“如此追償老命休”——“何處能尋避債台”是林老晚年的自我寫照。真不知道這人是出名好還是不出名好,世間追逐名利而不得者,也可以藉此安慰一下吧!公元1989年,12月6日8時,林老在南京鼓樓醫院溘然長逝,終年九十二歲。林老最後的日子,從容給兒女們留下“我要走了”那句話,用盡了平生之力寫下“生天成佛”已成絕筆。面對一生的論定,連手也不用揮一揮,就走了。那一份從容與恬淡,沒有對人生的參透,沒有對藝術無怨無悔的深邃理解,是斷然難以有那種充分的準備,讓很多人為之艷羨。離開人世,不是誰都有從容的機會,不是誰都能夠如此的淡定。老人身後竟是那般熱鬧,購買他的書法集子已經很難,誰又會想到呢!