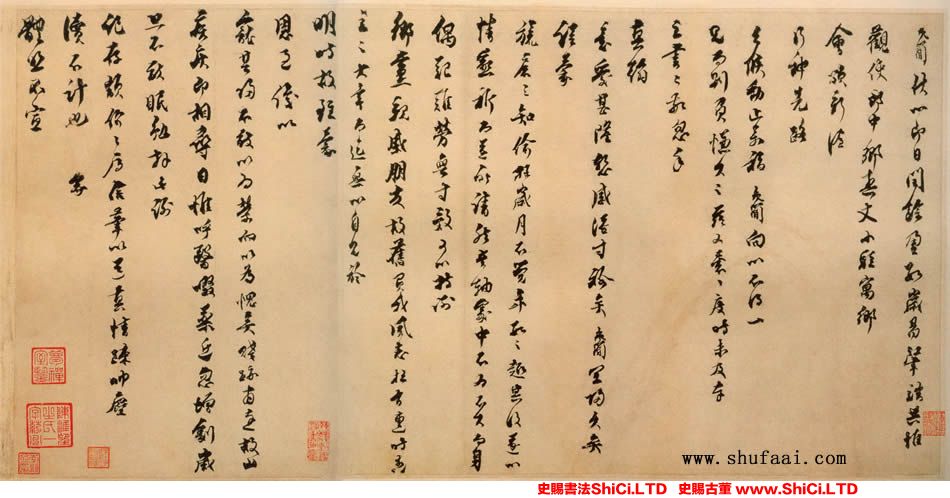

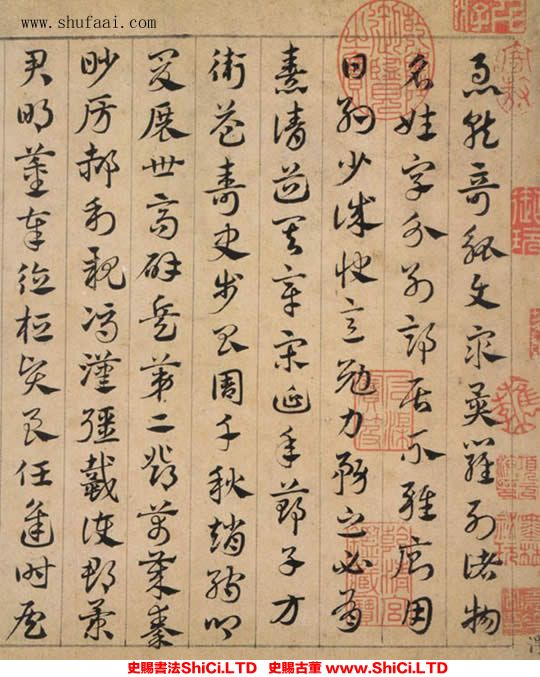

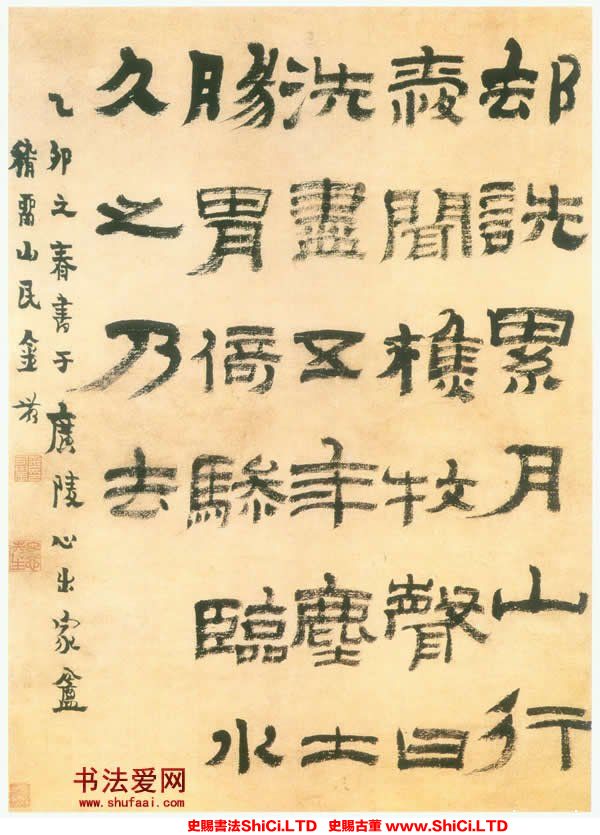

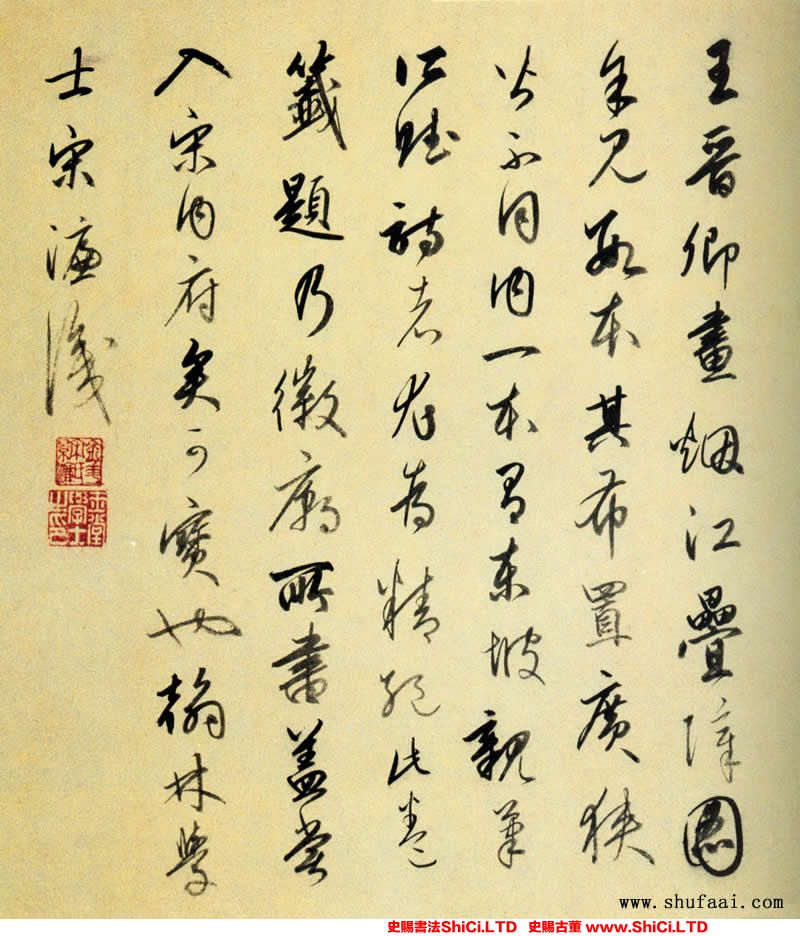

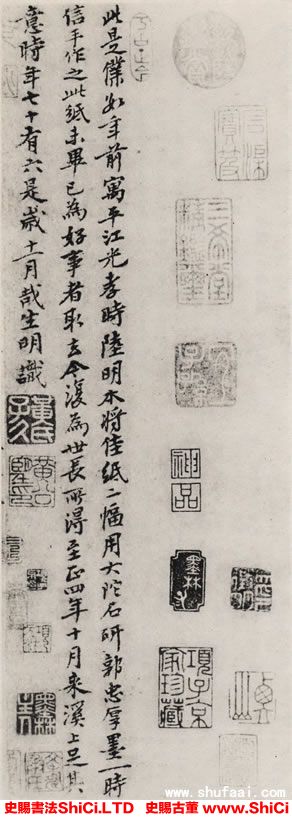

杜甫《嚴公九日南山詩》拓本,唐代干元二年(759年)書,拓片高121厘米,寬70厘米。《嚴公九日南山詩》據傳是目前發現的杜甫唯一墨跡。

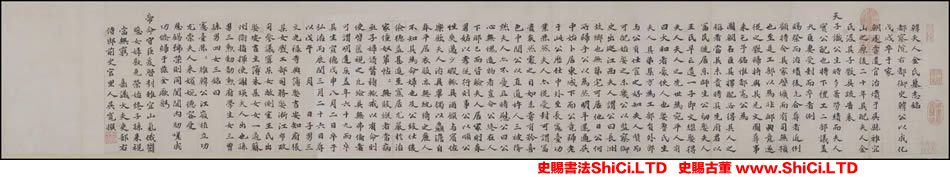

杜甫(712-770),字子美,自號少陵野老,漢族,河南鞏縣(今河南鄭州鞏義市)人。世稱杜工部、杜拾遺,唐代偉大的現實主義詩人,世界文化名人。他憂國憂民,人格高尚,一生寫詩1400多首,詩藝精湛,被後世尊稱為「詩聖」。官至左拾遺、檢校工部員外郎,代表作有「三吏」、「三別」等,有《杜工部集》傳世。

杜甫在書法的創作觀上是非常成熟而有深度的。從記載來看,他的書體以楷隸行草兼工,整體以意行之,讚賞古而雄壯,注意書寫中的速度、節奏、筆勢、墨法等等內容,在唐代也是很有深度的書家了。同時,他對於唐代隸書家的讚揚、對於曹霸、張旭的評價都足以使他在書法史上留下聲名,而他的「書貴瘦硬」說更是奠定了杜甫在書法理論史上的重要地位。

「書畫相通」,這是中國藝術史及美學史上富於民族特色的文化現象。杜甫知畫又知書,今人如安旗即有言:「除文學外,杜甫對其他藝術也很留心。例如書法,『九齡成大字,有作成一囊』,他不但本人從小就開始學習書法,後來在他的《觀薛少保書畫壁》、《觀張旭草書圖》、《李潮八分篆歌》諸詩中,我們還可以窺見他對書法的興趣和修養。」又云:「後人常以『沉鬱頓挫』稱杜詩,頓挫者,指詩的章法曲折,意境深遠。……這不是和書法的『一波三折』等筆法相通麼?」

的確,老杜一生作有三千多首詩歌,其傳世一千四百多首作品中,論畫說書者有好幾十首,且在中國書畫藝術史上具有深遠廣泛影響。就書法言,其直接論書之作就有《李潮八分小篆歌》、《殿中楊監見示張旭草書圖》、《觀薛稷少保書畫壁》,而像《八哀詩·贈秘書監江夏李公邕》、《寄張十二山人彪三十韻》等篇亦寄寓著老杜重要的書法美學思想,其他散見於詩歌中有關書法的言論更是屢見不鮮,這類作品如《飲中八仙歌》、《觀公孫大娘舞劍器行》(序)、《丹青引贈曹將軍霸》、《贈特進汝陽王二十二韻》、《寄劉峽州伯華使君四十韻》、《醉歌行贈公安顏十少府請顧八題壁》、《送顧八分文學適洪州》、《贈虞十五司馬》、《得房公池鵝》、《醉歌行》、《發潭州》、《壯游》、《搖落》等。唐代書法家中,杜詩言及的有張旭、李邕、虞世南、褚遂良、鄭虔、薛稷、張彪、李潮、顧戒奢、韓擇木、蔡有鄰等人。對年長於甫的草書大家張旭,杜甫十分推崇,詩中一再提及並尊之為「草聖」;在當時即以詩書畫「三絕」名世的鄭虔,與老杜是過從甚密的「詩酒友」(《歷代名畫記》卷十),兩人的真摯友情在杜詩《醉時歌·贈廣文館博士鄭虔》、《八哀詩·故著作郎貶台州司戶滎陽鄭公虔》、《有懷台州鄭十八司戶》、《題鄭十八著作丈故居》中歷歷可見。「工畫者多書」(《歷代名畫記》),唐代畫家中,初有書法功底而後習畫成名者不乏其人,杜詩所謂「畫手看前輩,吳生遠擅場」(《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》)的吳道子是其一。此外,還有畫馬技藝深得子美推重的曹霸,《丹青引贈曹將軍霸》即雲其「學書初學衛夫人,但恨無過王右軍」。杜詩讚詠的同時代畫家裡也不乏兼擅書法者,如《韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖》一詩提及的江都王李緒,就是「多才藝,善書畫」(《歷代名畫記》)。前朝書法家中,工部詩提及的有李斯、蔡邕、鍾繇、張芝、衛夫人、王羲之等名家大師,引及的書壇典故有「中郎石經」、「張芝臨池」、「逸少換鵝」等。以書體論,杜詩對篆、隸、楷、行、草均有涉及,不可謂不廣泛。至於其論書詩中堪稱抗鼎之作的《李潮八分小篆歌》開篇即云:「蒼頡鳥跡既茫昧,字體變化如浮雲。陳倉石鼓又已訛,大小二篆生八分……」則以洗煉的筆法「敘書之顛末,可謂詳盡」(郭曾炘《讀杜劄記》),為我們勾勒出中國書法古往今來的發展演變史跡。以上事實表明,杜甫作為一代藝術大師,他在書法藝術方面有著稔熟的知識和厚實的學養。

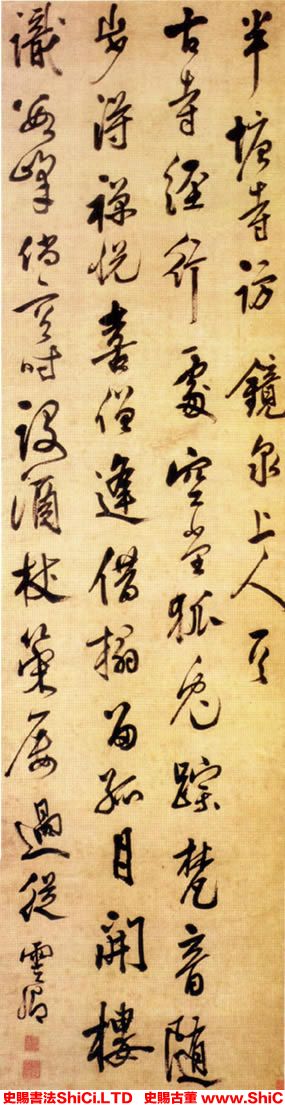

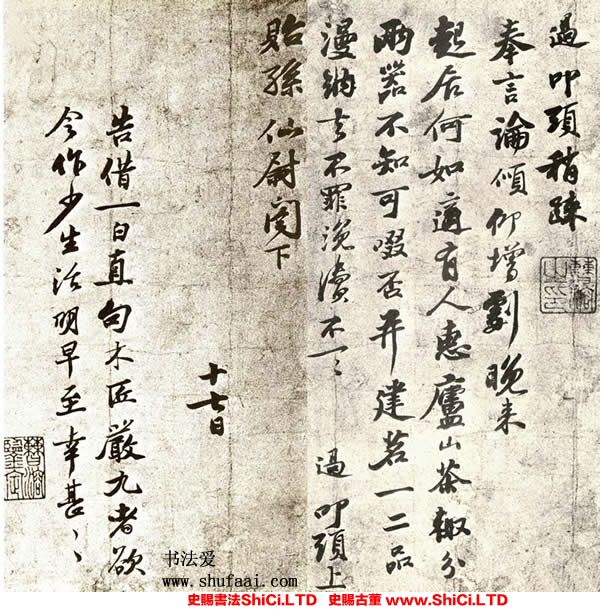

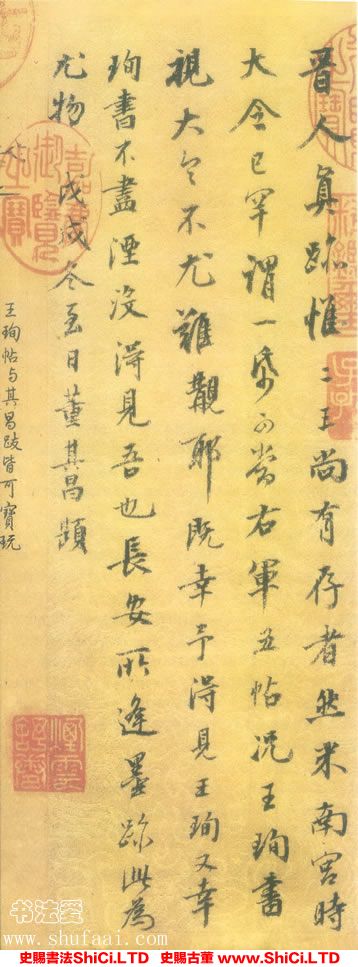

杜子美「知書」當無可懷疑,接下來,也許有人會問:他本人的書法造詣如何呢?歷史上,這是一個有爭議的問題。老杜曾因批評韓干畫馬而在後世引起不少人非議,倪雲林即有詩:「少陵歌詩雄百代,知畫曉書真漫與。」(《畫竹歌》)言下之意為,杜子美創作的詩篇稱雄百代,但其在書畫方面卻不怎麼樣。早於倪氏,宋書畫家米芾就認定杜「不能書」,他說:「老杜作《薛稷慧普寺》詩(指《觀薛稷少保書畫壁》——引者)云:『鬱鬱三大字,蛟龍岌相纏。』今有石本得視之,乃是勾勒倒收筆鋒,筆筆如蒸餅。」又曰:「薛稷書慧普寺,老杜以為『蛟龍岌相纏』。今見其本,乃如柰重兒握蒸餅勢,信老杜不能書也。」(《海岳名言》)不過,歷史上也有人持見相反,如明代陶宗儀《書史會要》卷五便謂杜甫「於楷、隸、行無不工者」,認為一代詩聖亦善書。與此印證的尚有,元代鄭杓《衍極》卷四《古學篇》稱「太白得無法之法,子美以意行之」,劉有定注曰:「子美……善楷、隸、行書。」又,五代牛嶠《登陳拾遺書檯覽杜工部留題慨然成詠》:「北廂引危檻,工部曾刻石。」?該刻石或為杜公手跡。又據近人馬宗霍《書林藻鑒》卷八引,明胡儼自言「嘗於內閣見子美親書《贈衛八處士》,字甚怪偉。」此說若是可靠,則杜公手跡雖今已無存,但明代尚見,元、明人稱杜甫「善書」、「工書」並非無稽之談。此外,可結合杜詩本身和唐朝制度內、外取證。在《壯游》詩中,杜甫嘗自稱「九齡書大字,有作成一囊」,可見他從小便打下了良好的書法基礎。老杜習書,亦有家學淵源,據《舊唐書·杜審言傳》載,其祖父杜審言就頗自負地宣稱「吾之書,合得王羲之北面」。杜甫晚年作《劉峽州伯華使君四十韻》自述劉、杜世交,稱季祖審言和劉祖允濟時亦有言:「學並盧、王敏,書偕褚、薛能。」自幼生長在「奉官守儒」之家的詩人,受此熏陶而「九齡書大字」便一點也不奇怪。在《贈虞十五司馬》中,杜詩開篇即云「遠師虞秘監」,並有「淒涼憐筆勢」等追懷語。虞指虞世南,其書法得王羲之第七世孫、隋代書家智永禪師親傳,所謂「師範秘監,師範其書法也」(《杜詩詳注》卷十引盧 語)。又,《發潭州》詩云:「賈傅才未有,褚公書絕倫。」褚指褚遂良,按仇兆鰲的理解,老杜「但舉才名書法者,蓋藉以自方耳」,而「公之善書,此又一證。」(《杜詩詳注》卷二十二)虞、褚二人皆名列四大書家(另外兩位是歐陽詢和杜詩曾提及的薛稷),是初唐書壇二王書風的代表人物,杜甫或奉其為師或藉以自比,可見其書承魏晉古脈。自負如其祖父,杜子美作詩也曾自比王右軍,如《得房公池鵝》云:「房相西池鵝一群,眠沙泛浦白於雲。鳳凰台上應回首,為報籠鵝隨右軍。」《杜詩詳注》卷十二引《杜臆》:「公素善書法,故自比王右軍。」還有,《詳注》卷十九注《搖落》句「鵝費羲之墨」引顧宸語:「公本善書,故自比羲之。」子美書法敢與「書聖」媲美固未可信,但老杜自幼便奠定了不差的書法功底則是不必懷疑的。

就外證來看,有唐一代,書法空前盛行與皇家重視和提倡有關。據《宣和書譜》,太宗、玄宗、肅宗、代宗、德宗、宣宗、昭宗皆能書,尤以太宗為最。唐太宗置弘文館,選貴臣子弟為學士,以國家所藏法帖令其學習,後又擴大範圍,廣徵善書者入館,上行下效,蔚然成風。尤有甚者,書法還成為唐代取士標準之一。「唐立書學博士,以身言書判選士,故善書者眾。」(康有為《廣藝舟雙楫·干祿第二十六》)不僅在科舉的六個科目中有「明書」一科,而且吏部詮選官員「四才」之三亦為「書」,如洪邁《容齋隨筆》卷十「唐書判別」條載:「唐銓選人之法有四:一曰身,謂體貌豐偉;二曰言,言辭辯證;三曰書,楷法遒美;四曰判,文理優長。既以書為藝,故唐朝人無不工楷法。」杜佑《通典》卷十五「選舉」條亦曰:「武夫求為文選(當文官——引者),取書,判精工,有理人之才,而無殿犯者。」唐代文人工書是事實,如老杜《飲中八仙歌》提及的賀知章,其書名雖被其文名所掩,但據古藉載錄,他「善於草、隸,當世稱重」(《宣和書譜》卷十八),是一有名的書家,連吳道子早年也曾從他和張旭「學書」(《歷代名畫記》卷九)。此外,「從近年敦煌千佛洞發現的唐朝人寫經卷子看起來,有許多不著名的經生書手,大都落筆秀雅,結體茂美,可見唐朝能書的人是很多的」。既然如此,若說身處「以書為藝」時代又素有從政懷抱的文士杜子美「不能書」,顯然有悖情理。

明乎上述事實,下面我們就可以分別從審美觀和創作論二視角切入,進而探視這位知書又能書的唐代「詩聖」的書法美學思想。

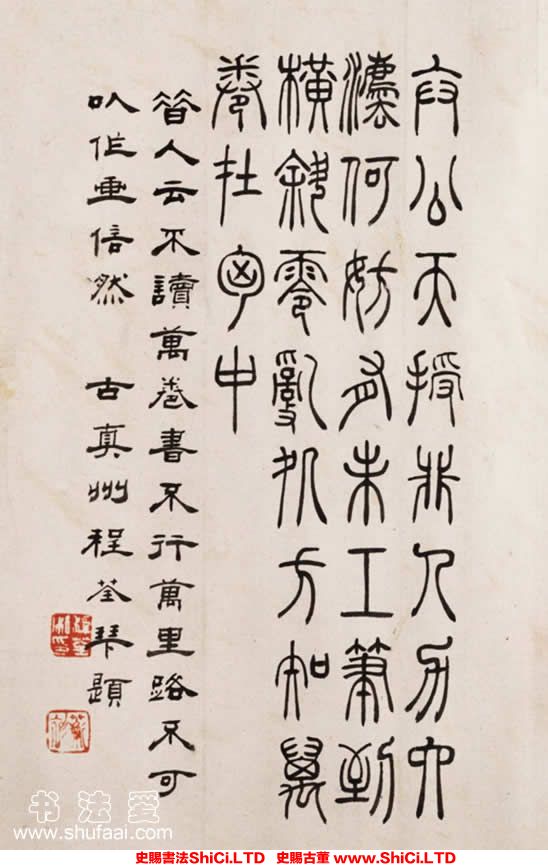

提起杜甫的書法審美觀,人們首先會想到他標舉的那個在書法美學史上影響大又爭議多的美學命題——「瘦硬通神」。在《李潮八分小篆歌》中,老杜先敘說書之源流,而後寫道:「秦有李斯漢蔡邕,中間作者絕不聞。嶧山之碑野火焚,棗木傳刻肥失真。苦縣光和尚骨立,書貴瘦硬方通神。」據郭曾 解釋,除秦朝李斯外,「杜蓋深惜兩漢書家之姓名弗傳,而其中 赫當時、傳於後世者,惟一蔡中郎耳。故曰絕不聞,難之也,非薄之也。兩漢作者有聞於後惟一中郎,而中郎書體百變,其間近於瘦硬者惟一苦縣光和碑耳,故曰尚骨立。尚者僅詞,亦難之,非誇之也。」(《讀杜 記》)意思是說,秦漢書家中僅李、蔡得以傳名後世,可惜就連他倆的作品也或因「野火焚」或因「刻失真」而使後人難睹真貌,幸有苦縣光和碑尚存,猶能讓我們得以領略其以骨力美取勝的「瘦硬通神」風采。李斯篆書,康有為證以琅玡、泰山諸刻石曰:「相斯之筆畫如鐵石,體若飛動,為書家宗法。」(《廣藝舟雙楫·說分第六》)關於蔡書,梁武帝蕭衍指出:「蔡邕書骨氣洞達,爽爽如有神力。(《書法鉤玄》卷四《梁武帝評書》)可見杜甫論李、蔡書重骨並非無根游詞。然而,在子美所處時代,社會風尚使然,書風「皆趨於肥」(郭曾 語),能稟承「瘦硬」古脈作書者屬麟角鳳毛,鮮有所見。尤喜甫之外甥李潮能步李、蔡,故老杜繼而不無激動地寫道:「惜哉李蔡不復得,吾甥李潮下筆親。尚書韓擇木,騎曹蔡有鄰,開元以來數八分,潮也奄有二子成三人。況潮小篆逼秦相,快劍長戟森相向。八分一字值百金,蛟龍盤拿肉倔強(《讀杜詩說》作者施鴻保甚至認為此「肉」字或為「骨」之誤——引者)。吳郡張顛誇草書,草書非古空雄壯。豈如吾甥不流宕,丞相中郎丈人行。」張旭乃眾所周知的草書大家,韓擇木、蔡有鄰據歐陽修《集古錄》載,同李潮一樣是「唐世以八分名家者」。據黃庭堅《山谷題跋》卷四《跋張長史千字文》指說,張旭草書風格有別於懷素之「瘦」,「長史草工肥」。又據胡仔《苕溪漁隱叢話》前集卷十四:「唐初字書得晉宋之風,故以勁健相尚,至褚(遂良)、薛(稷),則尤瘦硬矣,開元、天寶以後,變為肥厚,至蘇靈芝輩,幾於重濁。」顯而易見,時尚趨肥,張書「非古」亦蓋在其體豐肥,而由李、蔡所傳之古脈乃是「瘦硬」。杜甫在詩中先敘書之源流後又借當朝書家作陪襯,表層是意在褒揚其甥李潮法古人而不隨流俗的書風,深層卻旨在縱橫古今的評書論書中突出張揚他偏愛骨力之美、主張「瘦硬通神」的書法審美觀,後者才是《李潮八分小篆歌》詩義的「主中主」。胡仔認為老杜此論「非獨言篆字,蓋真字亦皆然也」,實得詩人之心(《苕溪漁隱叢話》後集卷六)。檢視杜詩,其論書重瘦勁骨力美非僅見於此。薛稷是「初唐朝四家」之一,杜甫在《觀薛少保書畫壁》中論其書藝,開篇即贊「少保有古氣」,又形容其作「鬱鬱三大字,蛟龍岌相纏」。這「古氣」之「古」與評張旭「非古」之「古」當同義,實指晉宋、初唐以來與「肥俗」相對的書法「瘦勁」風格(參見米芾《海岳名言》:「開元以來,緣明皇字體肥俗」,時尚趨之,「經生字亦自此肥,開元以前古氣,無復有矣。」);老杜評薛書用「蛟龍」之喻,亦與評李潮書「快劍長戟」、「蛟龍盤拿」之手法同類,「俱形容瘦硬」(《杜詩評注》卷十八注《李潮八分小篆歌德》引王嗣 語)。何況,薛書學褚,時人有「買褚得薛,不失其節」之說(《唐朝名畫錄》),而褚遂良書法正以「疏瘦勁練」著稱(董 《廣川書跋》卷七)。後世惟米元章譏薛書肥如「蒸餅」並推言老杜「不知書」,這恐怕難以使人信服。除薛稷外,杜甫在《寄張十二山人彪三十韻》裡又高度讚揚了友人張彪的草書,謂其技藝「絕倫」而且「古」氣盎然。這位張山人詩、書並佳,元結《篋中集》選詩極嚴,所錄七人之一即為張彪。彪之草書,據韋續《書品》介紹,「如孤峰削成,藏筋露骨,與孫(過庭)、鄔(丹)並稱」,顯然也以骨力瘦勁見長。評薛、張二詩可證,出自《李潮八分小篆歌》的「瘦硬通神」並非一個孤立命題,它是老杜書法藝術鑒賞論的核心所在。

杜子美論書尤其高揚骨力瘦勁的風格美,其深層緣由何在呢?本著「知人論世」原則,我認為以下兩個方面值得注意:第一,從個人學書經歷看其對傳統的繼承。如上所述,老杜自幼習書,嘗師法虞、褚,自比右軍,可見其書藝宗魏晉古風而非隨時俗。追蹤華夏美學發展史跡可知,社會風尚和審美趣味隨時代演進而嬗變,漢代以前多喜歡拙樸厚重,魏晉以來因清談玄風熏染而更偏愛疏朗清瘦。「骨」這一標誌「生命力」的範疇雖先秦哲學中已見,但自此「文的自覺」時代始被正式引入文藝美學領域(最先亮相在書學中),這絕非偶然。體現在書法趣味上,便是對骨力瘦勁美的張揚和對體肥肉豐態的貶棄。東晉衛夫人《筆陣圖》即鮮明地喊出這時代之音:「善筆力者多骨,不善筆力者多肉;多骨微肉者謂之筋書,多肉微骨者謂之墨豬。多力豐筋者聖,無力無筋者病。」一代「書聖」王羲之,《晉書》評其為人以「骨鯁」,他早年曾學書於衛夫人,受其影響乃是自然,故宋人有云:「書至瘦硬,似是逸少迥絕古人處。」?曾得王氏親授的南朝宋書法家羊欣在《采古來能書人名》中說王獻之書「骨勢不及其父」,此又一證。初唐書壇,在藝術理想和審美情趣上仍承晉宋一脈,故二王書風深得朝野上下一致喜愛。酷愛書藝的唐太宗對王羲之就頂禮膜拜,其從僧人手中計賺逸少絕代名作《蘭亭序》是流傳千古的書壇佳話。他的《溫泉銘》、《晉祠銘》是歷史上最早以行書寫碑之作,其書風即深受王羲之影響。太宗論書亦重「骨力」,嘗自言:「今吾臨古人之書,殊不學其形勢,唯在求其骨力,而形勢自生耳。」(《佩文齋書畫譜》卷五《唐朝太宗論書》)初唐四家皆太宗朝名臣,也是二王書風的發揚者。歐、虞、褚、薛之書莫不從二王出,也無不以內 瘦硬為審美創造準則。清康有為論唐代書風三變有云:「唐初歐、虞、褚、薛、王、陸,並轡軌疊,皆尚爽健。」(《廣藝舟雙楫·體變第四》)這「爽健」,也就是前引《苕溪漁隱叢話》所謂「勁健」、「瘦硬」。歐陽詢杜詩未及,但其書瘦勁挺拔、風骨峻峭為眾所周知。薛稷之書,已見前述。虞世南曾隨尤得「書聖」筆法精髓的王羲之七世孫智永習書,「得智永筆法為多」,故其書「內含剛柔」(張懷 《書斷》),即「不外耀鋒芒,而內含筋骨」(劉熙載《藝概·書概》)。褚遂良乃唐代諸名士中「得羲之筆法最多者」(米友仁《跋雁塔聖教序》)而又能自成家法,其書「提筆空,運筆靈,瘦硬清挺,自是絕品」(梁 《評書帖》)。理清以上脈絡,不難看出,杜甫在書法審美取向上獨標骨力瘦勁之美,其從「書體百變(郭曾 語)的蔡 書中惟取「瘦硬通神」者為貴,實可謂「冰凍三尺,非一日之寒」。也正是由此,我們發現,老杜「瘦硬通神」的書法美學觀之所以對後世有強輻射式影響,蓋在其本身是植根於傳統美學之深厚土壤的。第二,從所處時代背景看其對時弊的矯正。「書勢自定時代」(翁方綱《跋漢朱君長題字》),書法藝術的流變取決於時代和社會的遷移。異於初唐書風的爽健瘦勁,歌舞昇平的盛唐時期,書壇乃至整個社會審美風尚都瀰散著以豐潤肥腴為美的氣息,如康有為指出:「開元御宇,天下平樂,明皇(書)極豐肥,故李北海、顏平原、蘇靈芝輩,並趨時主之好,皆宗肥厚。」(同上)唐代是我國書法藝術發展的黃金時代,其時書法流行及書風演變,莫不跟皇家倡導有關。太宗愛逸少,故有四家對二王書風的發揚。開元以來,明皇善隸書章草,從他傳世的《涼國長公主碑》、《石台孝經》等書跡來看,其字的確「筆實體肥」(梁 《評書帖》),故而引起朝野書法審美趣味變化。當時,為「合時君所好」,非惟有徐浩等書壇名家以肥為美,連一般「經生字亦自此肥」,世風如此,「開元以前古氣,無復有矣」(米芾《海岳名言》)。可是,杜子美不為此甜膩世風所迷,「眾賓皆醉我獨醒」(《醉歌行》),他毅然用自己的詩去高歌「以骨傳神」的書法美學觀,有意彈奏出與時俗相左的不和諧樂音,並在總結傳統的基礎上創造性地提出了「瘦硬通神」這一對華夏美學有深刻影響的命題。保守地看,你也許會以為老杜固守已有審美心理定勢不變;積極地看,他正是擔心書風在一片肥美頌歌中漸趨柔靡而骨力不振,才自覺從傳統中借來「瘦硬」以矯正、補救之。宋人胡元任論杜談及唐代書風演變時,曾說老杜論書力標瘦硬美乃是「有激於當時」(《苕溪漁隱叢話》前集卷十四),可謂杜甫數百年後一知音。誠然,書體之「環肥燕瘦」如蘇軾所言本無可軒輊,但就生命力表現(傳神)而言,「骨」比「肉」、「瘦硬」比「肥腴」顯然更勝一籌。作書一味肥腴難免少氣乏力、骨格不振,所以元和以後,書壇自柳公權出又轉向「專尚清勁」以「矯肥厚之病」(《廣藝舟雙楫·體變第四》)。又,開元中曾為翰林供奉的唐代書法理論家張懷 有感於「今之時,人或得肉多筋少之法」,曾借相馬品評書法,其曰:「夫馬筋多肉少為上,肉多筋少為下,書亦如之。」書與馬之佳皆在於「骨肉相稱,神貌洽然」,「若筋骨不任其脂肉,在馬為駑駘,在人為肉疾,在書為墨豬。」(《書法鉤玄》卷二《張懷 評書》)杜、張二人有無交誼固不得考,但他倆在世風趨肥的書壇潮流中不約而同地唱反調,這在當時是極難能可貴的。他倆的書法審美理論,不能不說是對時弊的一種補救而自具閃光價值。

杜子美「瘦硬通神」的書法審美觀,宏觀視角看,既可謂是初唐書風之理論反照又可謂是盛唐書風之美學批判;微觀視角看,則可謂是其偏愛瘦勁骨力美之個人審美趣味的體現。後來蘇東坡不滿杜公此論,似乎也是從個人趣味角度出發的,其有詩曰:「杜陵評書貴瘦硬,此論未工吾不憑。短長肥瘦各有態,玉環飛燕認敢憎?」(《孫莘老求墨妙亭詩》)其實,蘇不取杜,亦有他個人方面原因,「蓋東坡學徐浩書,浩書多肉,用筆圓熟,故不取此語。」(胡仔《苕溪漁隱叢話》後集卷六)徐浩乃唐玄宗朝有名書家,開元以來緣皇上字肥,作書趨之以投其所好的始作俑者便是此人(見米芾《海岳名言》)。坡學浩書,其體勢不難推想。世傳蘇東坡、黃山谷開玩笑,互評對方書法,蘇曰「樹梢掛蛇」譏其枯瘦而黃曰「石壓蝦蟆」誚其扁肥。又,「世傳蘇文忠公喜墨書,至有『墨豬』之誚。」……不過,蘇學士似乎忽略了兩點:一是老杜身處唐由盛而衰的轉折時期,自天寶末年安史之亂起,社會秩序的劇烈動盪和時代精神的巨大裂變使得士人的高昂激揚蛻轉為悲苦哀吟,其審美情趣亦隨之發生深刻變移,杜甫不隨流俗的「怪偉」書體和尚骨審美觀乃至後來韓愈等人的追求「險怪」詩風,正是這一扭變之精神文化體現。即是說,飽嘗安史之亂的苦頭而對國運衰頹和世事艱難有切膚之痛的杜子美,再難有興致去欣賞和稱頌那平和舒適的豐腴之美,時代變幻的風雲在他胸中凝成了奇詭峭拔之氣,所以他才會在大歷初年作於「高江急峽雷霆斗」之夔州的《李潮八分小篆歌》中高唱「瘦硬通神」的頌歌。就此而言,杜甫晚年論書(還有論畫)重骨重瘦的美學觀,又正是審美時尚由盛唐向中唐嬗變的理論先聲。其二,就是老杜固然偏愛骨力瘦勁美,但從他現存論書詩作來看,亦非全然不能正確看待其他風格的書家及作品。例如,在同是大歷初年客居夔州時作的《殿中楊監見示張旭草書圖》中,其對旭書即評價甚高,謂之「鏘鏘鳴玉動,落落群松直。連山蟠其間,漠漲與筆力」;入蜀前旅居京城,作《飲中八仙歌》追憶長於他的旭時又由衷地讚美「張旭三杯草聖傳」;在《觀公孫大娘舞劍器行》序言裡,則提及他幼年在偃城看公孫大娘舞《劍器渾脫》聽到張長史因觀此舞而書藝大進的故事。可見杜甫對張旭的敬重是終其一生的,其對張書之妙亦深有心領。但如前所述,旭書是以「肥勁」見長的。至於《李潮八分小篆歌》借張襯李,目的無非是故意用誇大其辭的方式來突出所評對象,即仇兆鰲所謂「張旭名重當時,故又藉以相形」(《杜詩詳注》卷十),並不意味著他對張的全盤否定。這是一種「借賓定主」手法,即「以肥為賓,以瘦硬為主」;若不明這種「詩家軒輊之法」,片面認定老杜是說旭之草書不足貴,則「何異說夢」(郭曾《讀杜甫記》)。類似借賓形主手法,在杜甫書畫批評中非僅此一例,對之我們應當遵循孟子提出的「以意逆志」原則來把握,切忌「以文害辭」、「以辭害志」的偏識。

第三,情窮造化,學貫天人——書法本質論。以上兩點實際表述了老杜從「動」、「靜」辯證立論入手對書法創作主體特徵的認識。那麼,他對書法藝術之審美本質的看法又如何呢?或曰,對書法審美創造本身,他又作何看待呢?在《八哀詩·贈秘書監江夏李公邕》中,杜甫借評李邕書提出了一個自見深刻的美學命題,即:「情窮造化理,學貫天人際。」從情理交融、天人相契、主客統一高度界定書法美的本質,當是老杜識見高明處。關於中國書法的審美特徵,前人向有二說:一曰「書為心畫」(揚雄《法言》),視書法之美為作者心靈創造、人格投射的產物;一曰「書肇自然」(蔡邕《九勢》),以師法萬象、取諸造化為書法美之本源。二說看似對立,實則互補,它們從不同角度建構和完善著傳統書法審美本質論。微觀而言,書法是人類個體生命的表現,因為「書法一般被看作是心理力的活的圖解」;宏觀而言,書法又是宇宙造化生命的體現,因為,「那推動我們自己的情感活動起來的力,與那些作用於整個宇宙的普遍性的力,實際上是同一種力。」?書法審美的最深層奧秘,就在它是標誌著物與我、人類與造化「異質同構」玄機的一種「力的結構」,一種文化代碼。實踐證明,中國書法的審美特質,既非純粹再現亦非絕對表現,而是表現中有再現,再現中有表現,乃二者的有機統一,是在既「肇乎自然」又「造乎自然」、既「立天定人」又「由人復天」(劉熙載《藝概·書概》)的環扣中完成其人文建構的。清代周星蓮有言:「前人作字,謂之字畫。……後人不曰畫字,而曰寫字。寫有二義:《說文》:『寫,置物也』;《韻書》:『寫,輸也』。置者,置物之形;輸者,輸我之心。兩義並不相悖」,若失卻任何一方,則「書道不成」(《臨池管見》)。也就是說,書法一方面表達著作者的「喜怒窘窮,憂悲愉佚,怨恨思慕,酣醉、無聊、不平」(韓愈《送高閒上人序》評張旭語,下同),是創作主體有意識和無意識的內心世界結構與秩序的形象體現;一方面,它又是「觀於物,見山水崖谷,鳥獸蟲魚,草木之花實,日月列星,風雨水火,雷霆霹靂,歌舞戰鬥,天地事物之變,可嘉可愕,一寓於書」,乃宇宙自然普遍性形式和規律的感受同構。書法藝術創作所奏響的,正是這種主體(我)和對像(物)、人類(人)和自然(天)、內在心理結構(情)和外在宇宙秩序(理)相碰撞、調節以至諧和的偉大生命交響曲。惟其如此,中國書法才成其為一門反映人對自然之深層體驗的表達生命活力、充盈生命意識的藝術。唐朝人張 論畫提出的「外師造化,中得心源」的美學命題在歷史上向受推崇而影響甚巨,杜子美用「情窮造倫理,學貫天人際」來界定書法審美創造本質,其在學理內涵及價值意義上實與之有異曲同工之妙,後者亦理應得到我們重視。

當然,杜甫有關書法創作的美學觀點不止上述。譬如,《殿中楊監見示張旭草書圖》云「有練實先書,臨池真盡墨」,則涉及作者後天學習問題;《送顧八分文學適洪州》曰「顧侯運爐錘,筆力破餘地」,又涉及書家獨創風格問題。其評書多書、文並舉(如《贈虞十五司馬》、《醉歌行》以及評李邕、張彪、鄭虔等人詩),可見他對書家文學功底的看重;《八哀詩·故著作郎貶台州司戶滎陽鄭公虔》謂鄭「天然生知資,學立游夏上」,又知他對習書者天賦與學養的辯證眼光;至於《丹青引贈曹將軍霸》寫曹先習書後作畫終得大成,《觀公孫大娘舞劍器行》序記張旭因觀舞而書藝長進等,則跟詩人一貫主張的「轉益多師是汝師」(《戲為六絕句》)的習藝觀相吻合。諸如此類,囿於篇幅,本文不再一一論析。(李祥林)