QUOTE:問:首先請您談一下現當代章草創作的現狀?

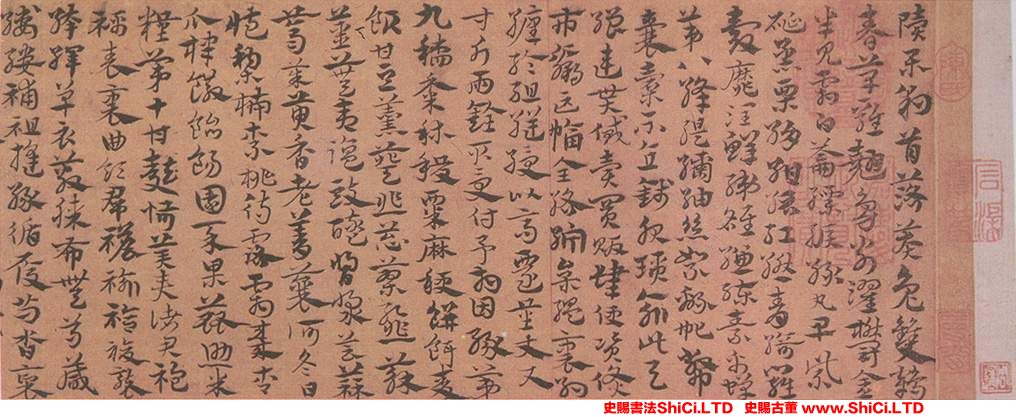

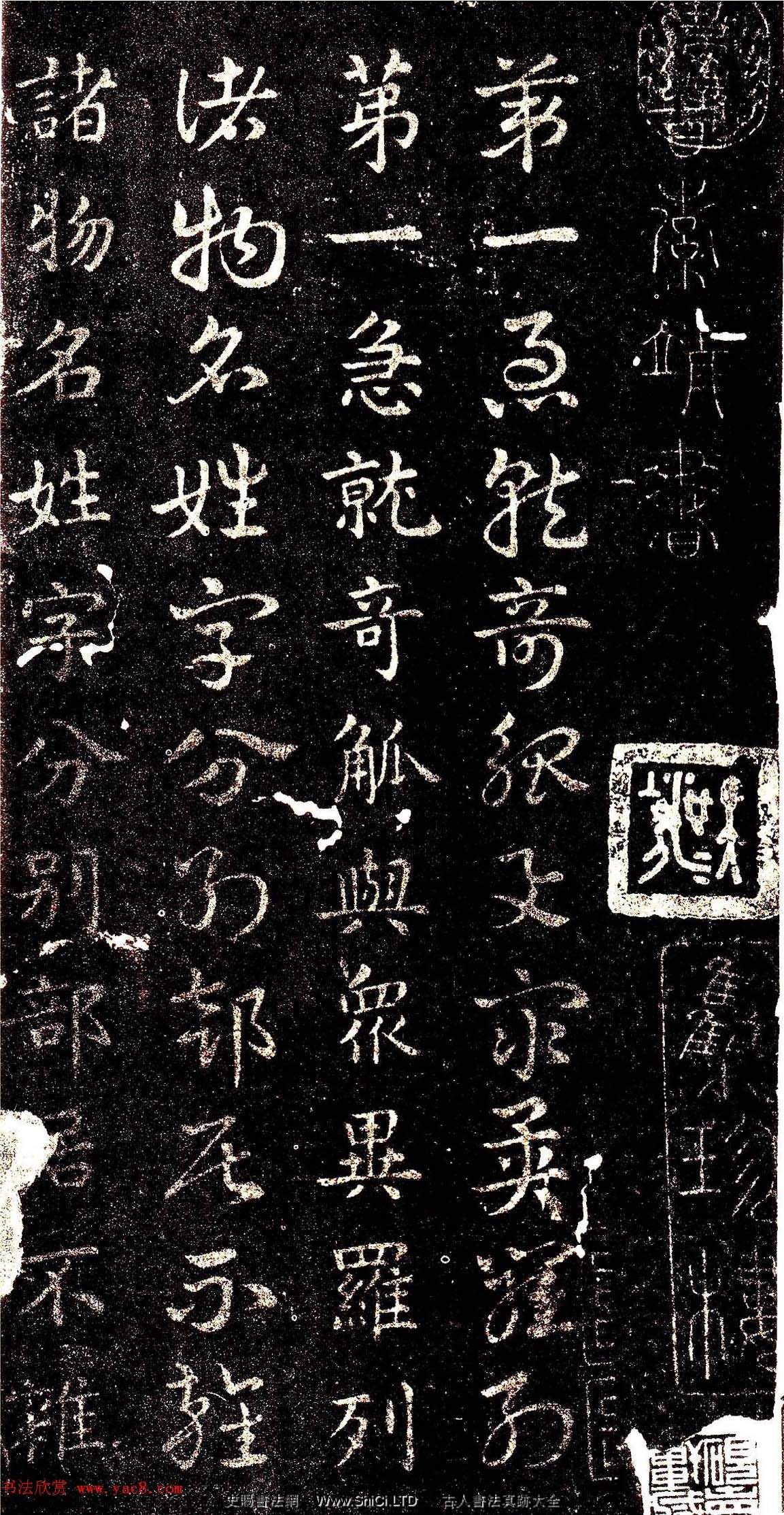

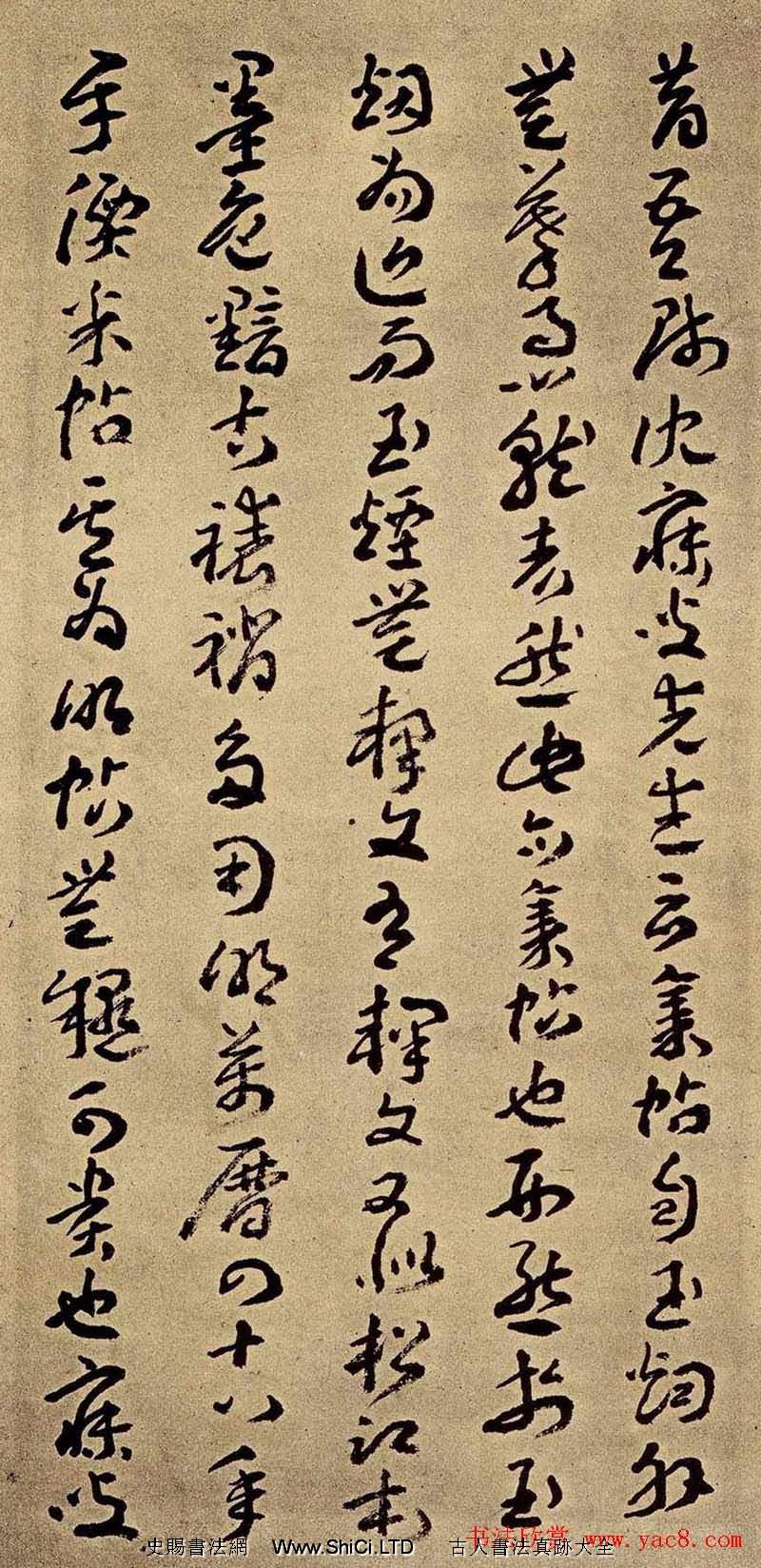

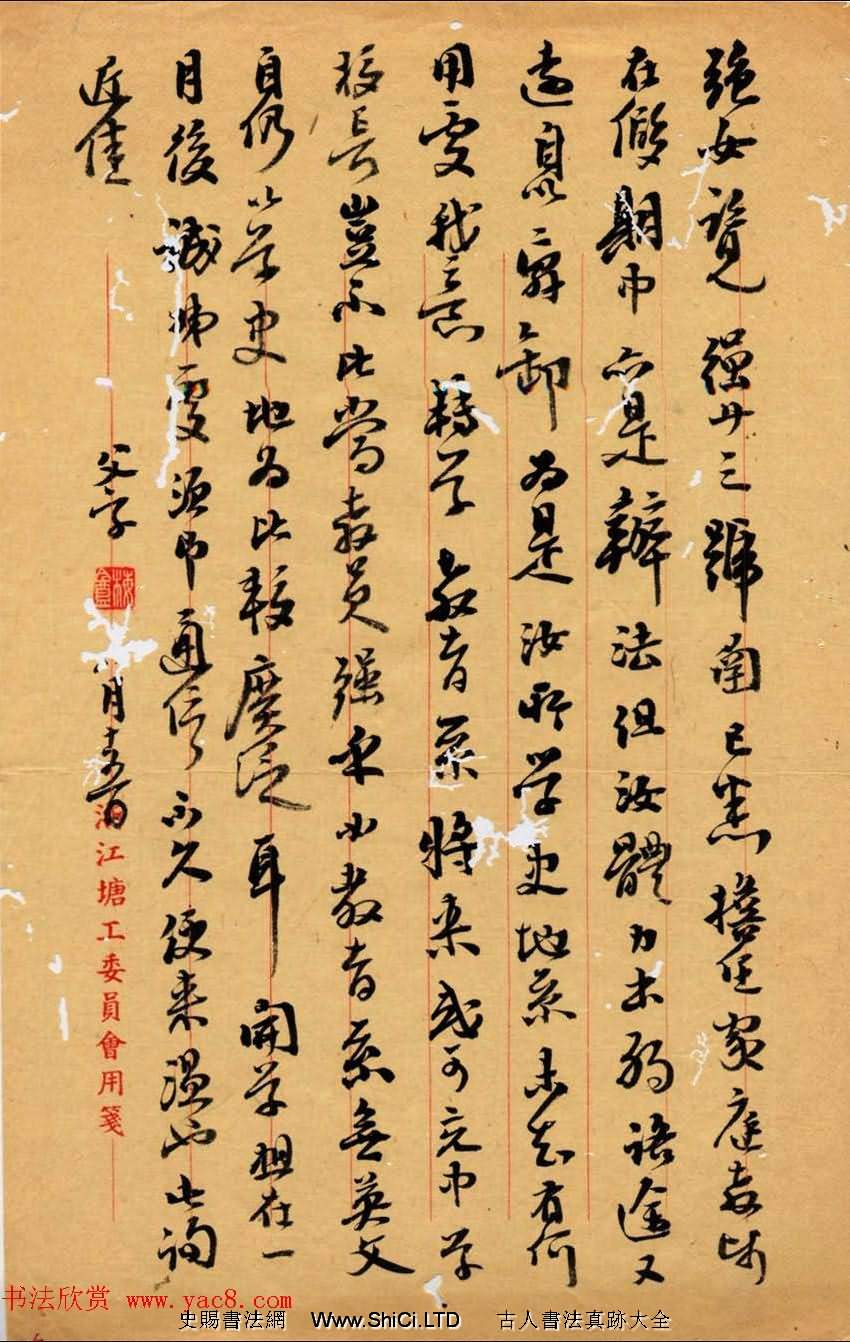

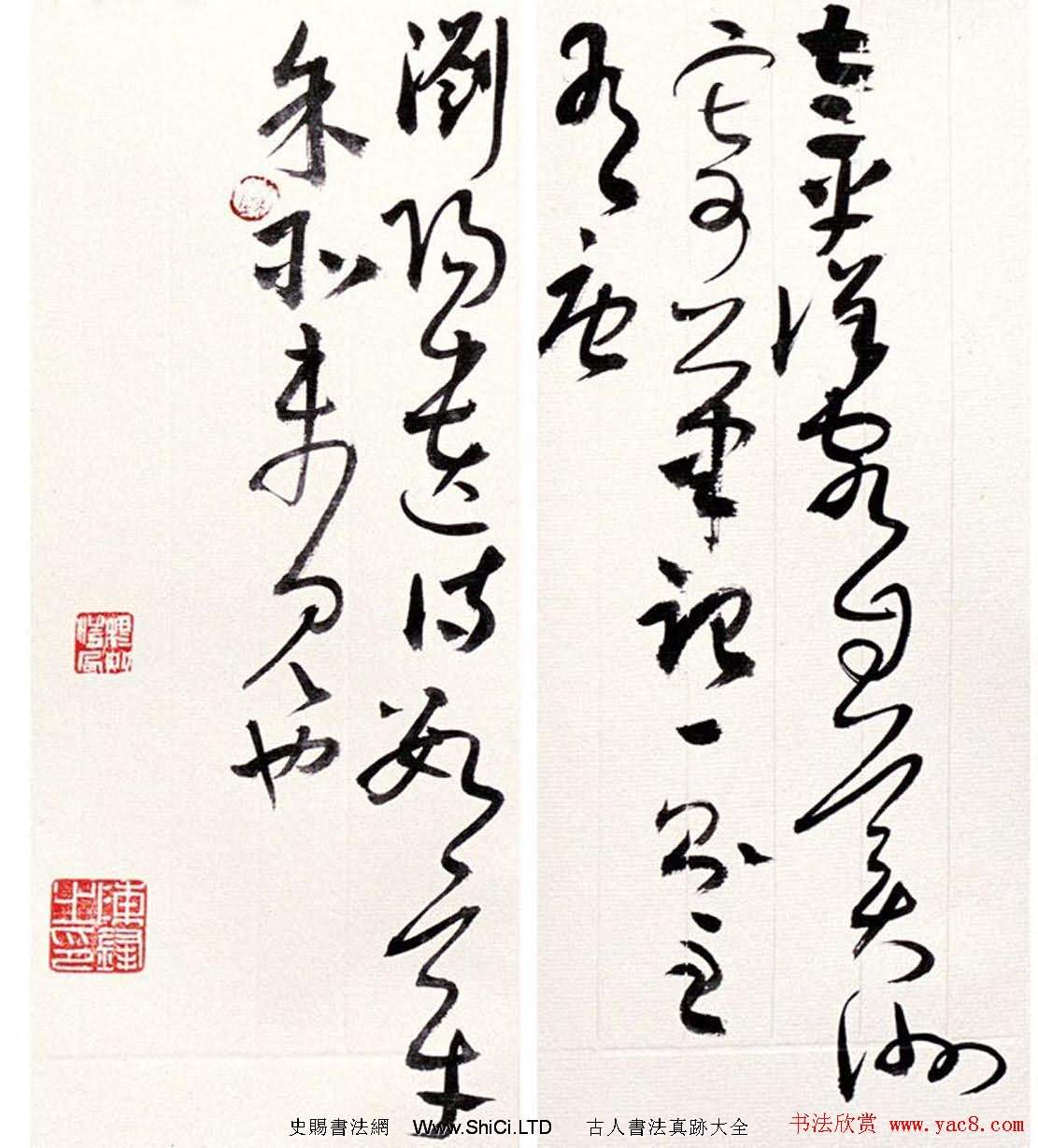

劉:章草從其產生,直到現代參考漢簡創作。這一分界為20世紀之前和20世紀之後,這是章草一大變化,這一變化是1000多年最大的變化。如果我們現在討論章草,就是要討論章草這一大變化發生的時代環境。我曾經做過蔡夢霞的碩士論文答辯導師,她的碩士論文是談元代的章草,寫得很好,她在論文中也談到了這個歷史環境對藝術的影響。簡牘自漢代結束紙張普及以後,歷史上只在西晉的汲縣發現了漢簡,就是後來歷史學上普遍使用的《竹書紀年》,這是中國最早的紀年,即西周共和元年公元前864年。從那以後就沒人看到過漢簡了,只是北宋的時候偶爾有幾隻簡牘出現。因為北宋比較重視博物學,金石文字學,像歐陽修、趙明誠等,發現過幾隻簡牘。也可能在唐代的時候大家不注意這些,北宋注意古籍的時候偶爾發現幾隻漢簡,米芾也曾看見過幾隻漢簡,但很快就在歷史學、書法學視野裡消失了。元代人寫章草如趙孟俯等還是按照《淳化閣帖》、《出師頌》、《月儀帖》等來克隆。這種刻帖模式後章草的風氣,一直延續到明、清。現代一大變就是出現了簡書模式的章草,這些真正的漢代隸書的草書,是楷書出現之前的書體。這種非鐫刻的比較自由的書寫墨跡,是秦漢時代草書—章草的本相。於是,二十世紀書家便競相模仿之,打破了宋、元、明、清章草的窠臼。你看王遽常的章草,和趙孟俯的《急就章》就很不一樣了,它不是突顯光滑飄逸的燕尾,而是反其道用古拙的中鋒取消側鋒燕尾。還有錢君陶寫字也是直接取法漢代簡書,帶著草書味道,比較飄逸的漢簡的意思,他們倆人的書法很有時代的歷史性特點。現當代章草受到漢簡的影響就更大了,現在老老實實的按照《出師頌》、《月儀帖》寫章草的人相對就少了,不管是寫得古拙的也好,流麗的也好,幾乎無一例外地都受到秦漢簡牘的影響。自二十世紀初《流沙墜簡》的發現開始,現代考古學的成果不僅造就了王國維、郭沫若這一代學術大師,而且流風所及於書法藝術。如果做一個斷代史研究的結論,可以說受到秦漢簡牘書風所改造的章草,就是20世紀末21世紀初草書創作的一個時代性特徵。

問:元、明時期的章草創作是否可以看成只是一個單純的繼承?

劉:不是,如果說繼承的話,現代繼承的更準確,元、明時期的繼承是把章草工藝化,抽像化,有點程式化。比如《淳化閣帖》裡張芝的《秋涼平善帖》,就已經沒有手寫的感覺了,那種恰恰是一種被刻帖改變的繼承。漢代章草的原狀就是簡牘上的草書,而元、明時期的章草是經過《淳化閣帖》改造過的。要說繼承的話,今天恰恰是最重要的、最原原本本的繼承。我用的一個學術詞語叫“後現代選擇”。所謂“後現代”的特徵是什麼呢?我們今天寫的章草不是從清代人直接傳承下來的,反過來而是從1800年前的漢代人傳承來的,這就是一種“後現代”特點。

問:我們最近做章草專題發現在唐、宋時期,純正的章草很少,這跟元、明時期的差別比較大,您認為造成唐宋和元明兩種對待章草創作不同的態度是如何形成的呢?

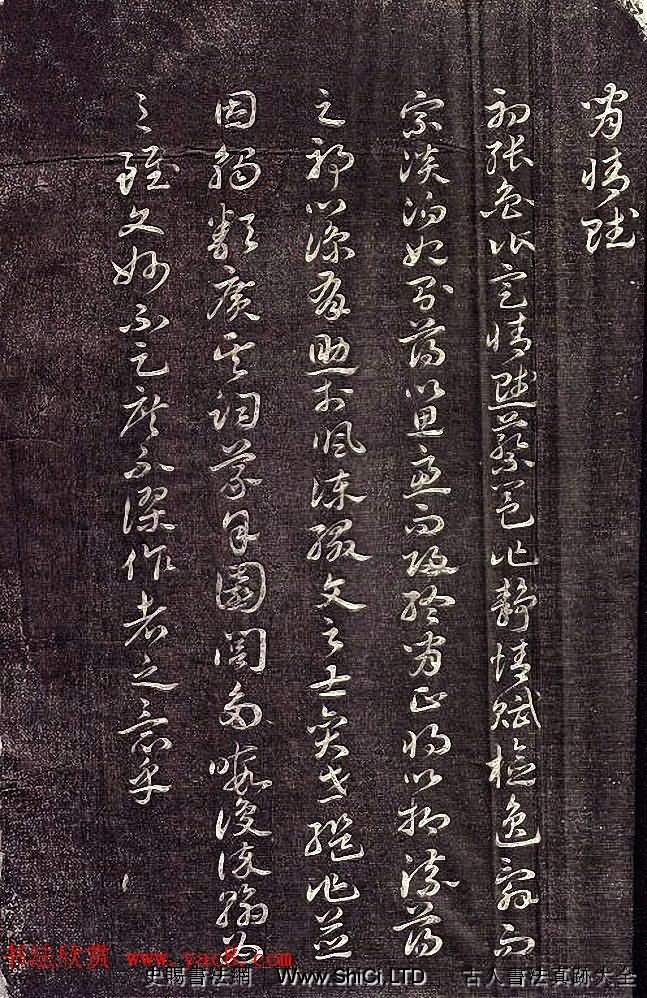

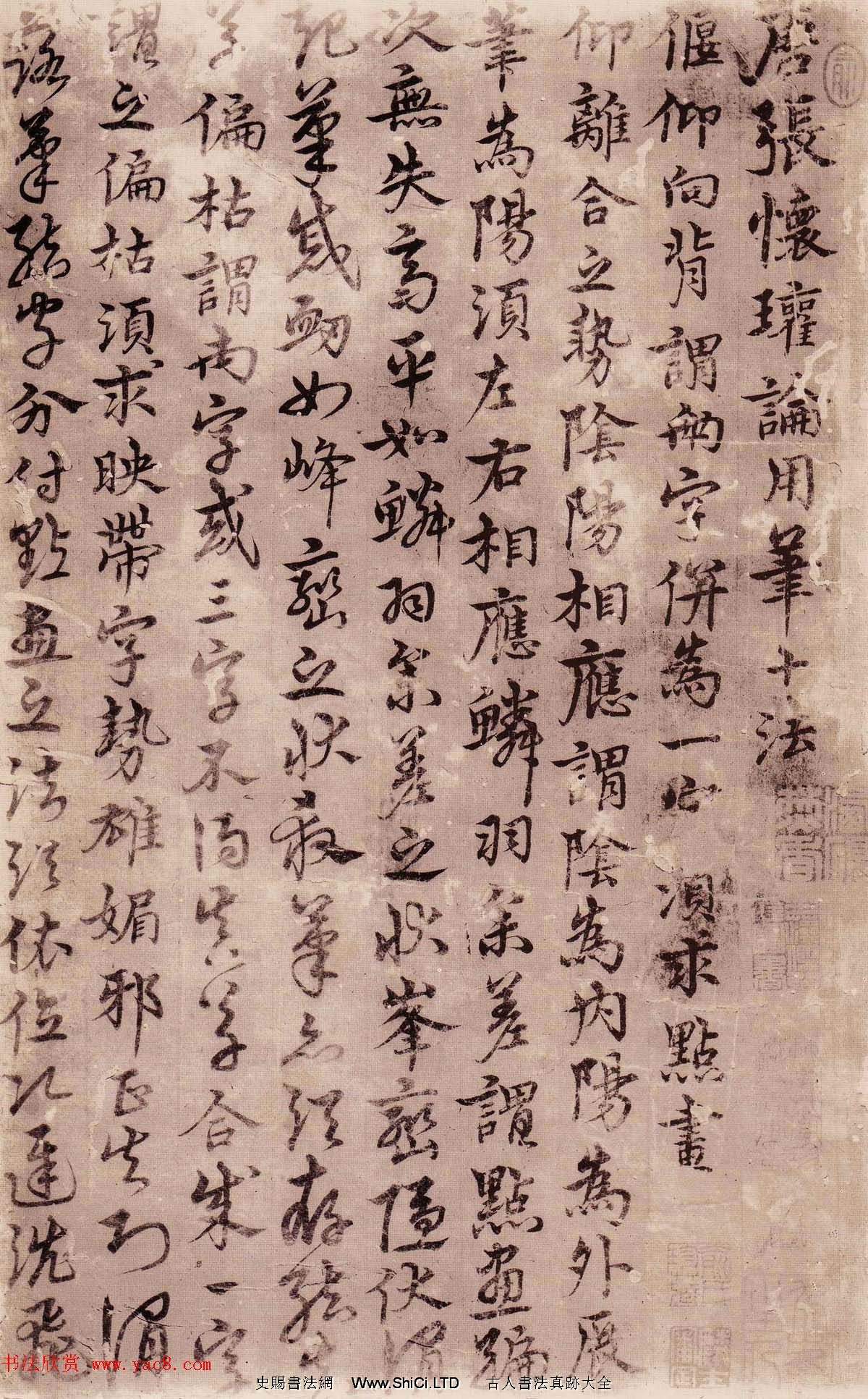

劉:其實唐代並非不重視章草,像《書譜》是最有章草氣息的,《書譜》的很多字是按照章草的法度來的,這是古意。唐代人去除這種古意的今草,其最大的改變是在張旭、懷素,但他們是從張芝、王獻之來的。但是張芝已沒有墨跡傳世,最有代表性的就是張旭、懷素。真正具有古意的是孫過庭的《書譜》,《書譜》最近於王羲之的《十七帖》,包括懷素的《小草千字文》、李懷琳《與山巨源絕交書》、賀知章《孝經》、高閒《草書千字文》也均近於漢、晉人古意。所以說唐代對書法的古意還是章草精神的延續。

問:唐代是對章草的真正古意把握的最好的?

劉:對,古意在唐代的傳承有序,而張旭、懷素狂草只是一個比較突然的爆炸性變化。前面說了,包括懷素的《章草千字文》也是近於《十七帖》的章草意味。這種隸書的草書中減少末筆燕尾樸拙味道的時候,自然就是我們今天看到的“小草”。唐代恰恰是漢、晉章草的本來精神的延續,而不是我們看到的宋、明刻帖模式的章草。

問:可以說唐代是對章草的內涵繼承的最好的?

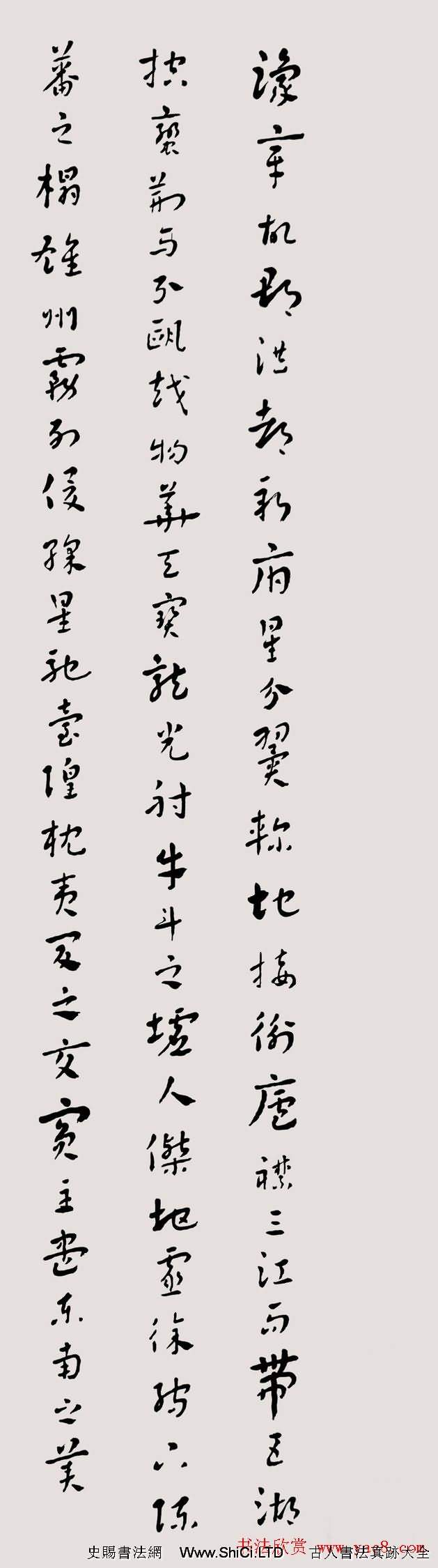

劉:是的。像智永的《真草千字文》,草就是章草,字字獨立的特徵,所以說,唐代章草還是保持比較正統的。到了宋代,尤其是南宋以後,發生了很大的變化,主要是受《淳化閣帖》等刻帖的影響,包括索靖《出師頌》、皇象《月儀帖》等單帖的影響。這一千年之間只有元代楊維楨的草書還帶有點漢簡的味道,他和趙孟俯的章草還是有差別的,趙孟俯的章草基本是刻帖這種裝飾化的模式,去漢、晉人古意甚遠。

問:您認為當代章草研究應在哪些方面更加以關注?

劉:當代首先就要把秦、漢簡的草書從新釐定一下,讓大家能看到隸書時代草書的總體狀態。我們現在對漢簡草書的研究是比較零碎的,沒有從一個系統結構性的去研究它。比如我找了東漢簡和西漢簡,他和王羲之《十七帖》的關係是什麼?唐代的孫過庭和章草什麼關係?還有趙孟俯時代章草與簡牘草書的比較研究,等等。要用系列性的比較藝術學的方法研究這個問題,然後才能凸顯出當代章草的變化在什麼地方,變化得怎麼樣。所以我們首先要整理秦、漢簡牘中的各種草書,把這些拿出來以後,再和唐宋以後的章草做結構性比較。這樣採取比較藝術學的方法對章草進行研究,才能找出其流、其變在什麼地方。

問;章草的概念一直比較模糊,您認為該如何界定?

劉:章草就是隸書時代的手抄草體。章草存在、通行於隸變的四百年間,這種手抄草體書逐漸的變化與發展,這個過程和隸變的過程是同時進行的。因為中國從古至今都是寫簡用繁,秦、漢時代即書分三體:銘石書、章程書、行押書。這個“銘石書”就是繁體,“章程書”、“行押書”就是簡體。我為什麼批評今天所用的簡化字呢?古人是寫簡體認繁體,這種寫簡用繁的祖宗成法是合法的,這是幾千年歷史的通例:寫的時候簡單方便用簡體,但公務行文、銘石、印刷或抄書的時候必須要用繁體而不出錯。草書,即我們今天稱呼的簡化字。“寫簡用繁”是古人的一個約定俗成的準則。這一準則在西方的文字也是這樣的,埃及古王朝時代文字就是三種體:聖書體、僧侶體、世俗體,這個僧俗體和世俗體就是簡體。聖書體刻得很規範,像圖畫,就是今天我們看到尼羅河兩岸神廟廊柱上、石棺上、方尖碑上鐫刻的象形文字,就是古埃及文字的繁體。現在在巴黎盧浮宮和倫敦大英博物館展出的古埃及時代用紙草書寫的文字大多是僧侶體和世俗體,即古埃及文的簡體。顧名思義,草體就寫得比較簡略、潦草,是平時日常方便使用的書寫形制。所以說“寫簡用繁”是中西文字古往今來的共同特徵。今天通行於世界的英文、法文、俄文也有大寫小寫,小寫就是大寫的簡略。所以章草就是隸書的草寫。所以研究章草就是要研究隸變400年中書寫字體的演化過程,並不是說隸書發展成熟之後才出現草書,而是與銘石體隸書同時在演進的。你想,像漢代的《曹全碑》、《孔宙碑》等,日常寫字怎麼會是這樣子呢。平時都是潦潦草草寫的。像我們平時寫封信,會按照顏體楷書的字寫?不可能吧?所以說章草就是在漢代隸變400年中間不斷地演進、變化而成熟的。研究章草史其實就是研究秦漢書法史。

問:您剛才提到古埃及文字,那麼考古學和書法研究的關係是怎麼樣的?

劉:從方法上來說,我認為現代書法研究要走出文獻的範圍,一定要和現代考古學結合起來。滄浪書社前幾年開了個“蘭亭論辯”,這次論辯和上世紀六、七十年代的蘭亭論辯沒有什麼太大的差別,都是屬於文獻學範圍內的辯論,沒有本質上的進步。六、七十年代郭沫若用了二重證據法於《蘭亭》的研究,但他用了正確的方法得出了錯誤的結論:王羲之這個時代的《蘭亭序》應該是隸書。他便用了南京地區新出土的《王興之墓誌》,王興之是王羲之時代的人,碑文用的隸書,但這是一個孤證。他的方法看起來是對的,結論卻是錯的。王力有“例不十,法不立”的學術準則,而郭沫若的錯誤不僅在於孤證,而且混淆了古人用於銘石與用於日常書寫的書體區分。如果大家用現代考古學的資料論證這個書法史的老問題的話,書法史就不會囿於干嘉時代文獻考據的局限。章草我們如果只限於文獻的研究,只有《出師頌》、《月儀帖》是最早的刻帖資料、一直到趙孟俯的作品,這些都是古文獻,僅此而已的話,這個研究就沒有任何發展與創見。我們研究秦漢簡牘,即使在用現代考古學的成果。包括“蘭亭論辯”,應該有些新的研究方法,得出新的學術論斷。我寫了篇文章得到了李學勤先生的賞識,就是《鍾繇和長沙吳簡書》。長沙走馬樓的吳簡出土以後,其中的有楷體字和鍾繇的《宣示帖》是很相近的。走馬樓吳簡是有紀年的,最早的紀年正好是鍾繇死的魏太和四年(230)之後第二年,即吳嘉禾元年(公元232),這說明在鍾繇的時代這種書體在南方已經在使用了。我做了這樣一個比較研究,從走馬樓吳簡論證鍾繇的“舊體”楷書確有其事,鍾繇都能有,那王羲之怎麼會沒有呢?鍾繇早王羲之近150年,那麼王羲之的《蘭亭序》“新體”的存在還會有多大爭論呢?這僅止於一個例子,顯然運用現代考古學研究成果於書法史研究,肯定會打開書學研究的新局面。如果只限於干嘉金石學的方法論,那麼我們現在對章草就沒什麼好研究的了。你們提出章草的研究是一個很重要的學術命題。如果能夠重新來梳理我們的書法史,不簡單從魏晉人以後的書論來研究章草,我們肯定有新收穫。前代人很多在研究章草,清代人也研究了,這為我們章草史研究提供了非常豐富的資料,這些資料對我們創作和學術研究都是有益的。我們的藝術創作實踐是走在學術研究前面的。王遽常、錢君匋他們的章草創作就已經走在學術理論的前面了。但是我們“亡羊補牢,未為晚矣!”我們對創作現狀和出土文物的研究對重新認識章草是很有價值的。

張:你的這番開釋非常重要,我相信會引起很強烈的反響,言簡意賅,而且方向感非常準確。

劉:您看我這本新書(指北京大學出版社今年五月出版的《書法藝術概論》),請你指點一下,我這裡談到了簡牘對當代隸書的影響,有當代書法家,包括章草,你看梅墨生寫的章草也帶有漢簡的味道。其實我們研究的範圍還可以很廣的。自從漢簡出土以後,很多人就應用到自己的創作中去了,王遽常這個肯定是個代表人物,因為他寫的早啊,梅墨生這個是我當時隨手取的。當代人寫這種字字獨立的草書,很自然地就把章草帶進去了。今天這個已受到漢代簡牘隸書影響的時代,在草書中如果沒有漢代隸草的味,便有些冬烘味了。

問:這也與我們當代掌握比較豐富資料有著很大的關聯吧?

劉:是啊,20世紀簡牘和甲骨出土,首先造成了一代學問,出現了王國維、羅振玉、郭沫若,他們這一批歷史學專家,重新認識了商史。如果沒有這些東西出土,就沒有這一代的學術巨匠,這些人在以後的學術史上都能站立起來。重新認識了商代以前的歷史,這種影響也波及到書法界,像董作賓,羅振玉他們自己就寫字,寫甲骨文式的篆書,他們最先運用甲骨文模式,到後來影響到黃賓虹。想一想清代哪有他們這種寫篆書的?沒有。如果說沒有看見甲骨文的話,你寫出來還沒人敢認可你呢,,因為他們沒看過真正的殷商古人是怎麼寫篆書的。所以二十世紀書法受到近現代考古學的影響包括篆書、隸書、楷書和草書,草書就是指章草。因為當時哪有那麼多現代意義上的大草今草,都是用窄窄的竹木簡寫字,章草是主流形態。到漢代末期的時候有紙張用於書法藝術了,這也是我們也不能簡單的否定草聖張芝的存在,因為我們不知道像張芝這樣的書法家那時候是否也會用紙書寫。在《淳化閣帖》中,張芝一方面他的《秋涼平善帖》是章草,而《冠軍帖》是今草,沒有證據我們不能隨便的否認。《冠軍帖》是宋代人摹刻上石的,還是應該說是比較嚴謹的。如果沒有張芝今草的話,也就沒有王獻之這樣的草書了。有人想當然地否認了張芝的《冠軍帖》,是否也捎帶著否定了王獻之的《鵝群帖》、《中秋帖》?我要重複饒公的一句話:“千萬不要低估了古人的智慧!”就像我們看趙孟俯的章草,不管怎麼樣,他都還是和古章草有一定關係的,和秦漢簡牘書裡的草書也是有關係的。看來,你們提出章草研究這個學術課題確實是很有現實意義的。