公元1992年10月10日10時10分,著名書法史學家、書法家沙孟海先生在浙江省醫院與世長辭。在農曆則為九月十五日,歲在壬申,屬猴,按照中國傳統的計算方法,終年九十三歲。在前一年,他還作七言聯一副云:到處溪山如舊識;此間風物屬詩人。書法穩健,氣勢宏大,沒有任何衰老的跡象。而這前一年的年初,所書摩崖“海濱鄒魯”四個大字,一反沙翁過去出鋒的戛然而止,亦無濃墨干擦的效應,一派溫潤中帶有無可爭議的斬釘截鐵,彷彿古佛的尊嚴與慈善而恩澤人間。如果不屬年款與年歲,被誤認為是壯漢正當年所書也不稀奇。即以如此的狀態,何以說走就走,給國人以猝不及防。尤其他身邊的人不能釋懷,書界也不免為之惋歎:一代書壇泰斗,就這樣走了啊!

惋歎之餘,也該欣慰,畢竟,九十三歲,也是壽星級人物了。

壽星沙翁是一個富有傳奇色彩的人物,即以他的生平經歷,不要說長壽,就是能活過來也是奇跡。那場暴風驟雨讓很多大人物不能釋懷,甚至把所有的罪過都推到全國的孩子們身上。和很多人不一樣,他沒有過多的交代與冤屈告訴世人,我們對他在那場暴風驟雨中如何逃生所知甚少。只知道,讓他痛惜不已的是,從20年代到60年代四十年所積累的日記付之一炬,燒了。自己不燒的話,恐怕也得遭到別人查抄而毀滅,到那時候,毀滅的不僅僅是日記了。

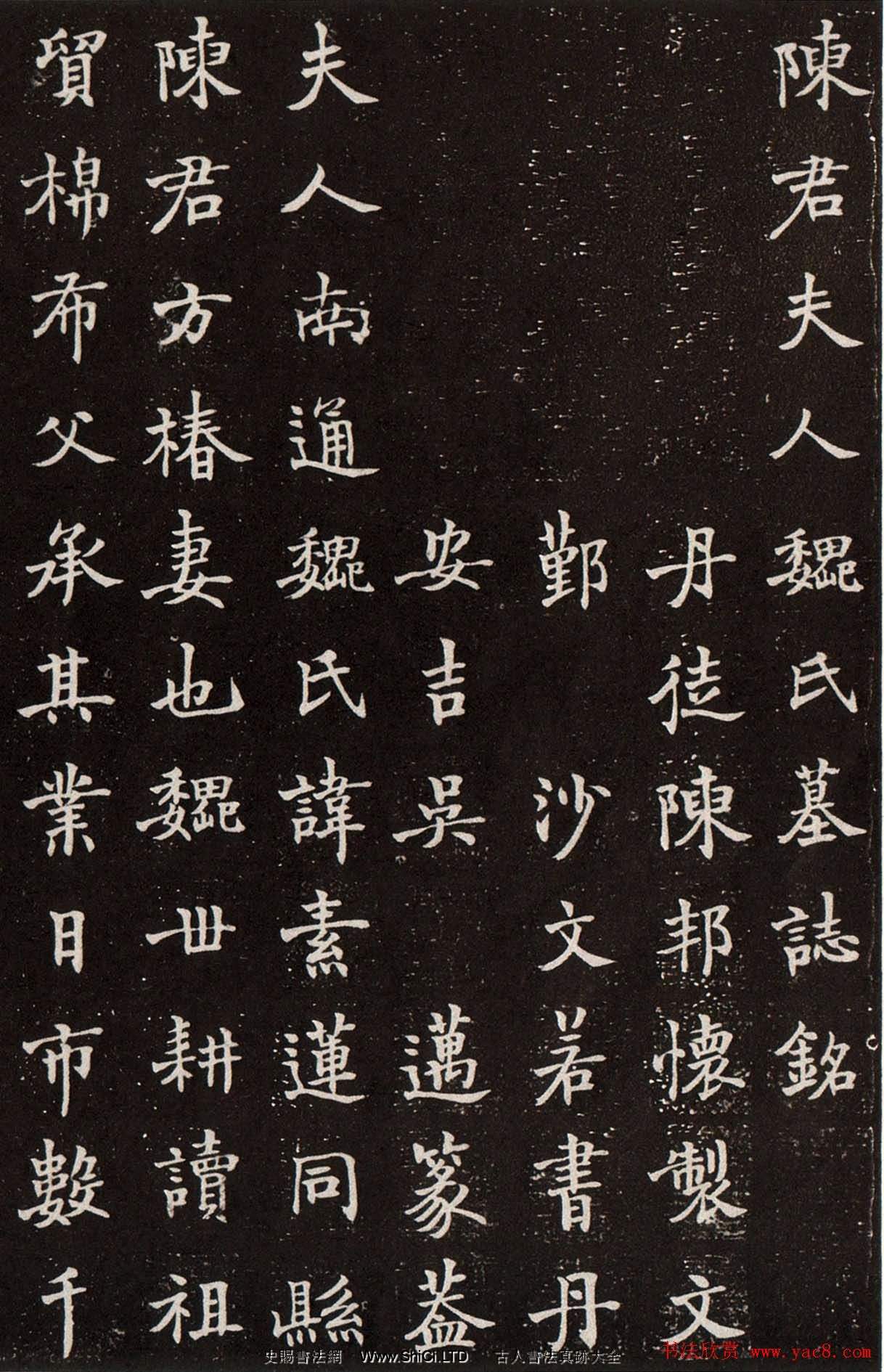

我所說的沙翁生平經歷,可在《浙江省文史資料選輯》1988年10月第三十八輯裡找到確切的信息——沙孟海著《<武嶺蔣氏宗譜>纂修始末》一文,詳細記錄了沙翁在國民政府工作二十年,前後三年為蔣瑞元介石修撰宗譜的歷史。態度和藹,即無一貶詞,也無一讚詞,中性運筆,以成可靠的敘述。而這一期間,多與主人公接觸……我想,我對此事的敘述到此為妙。我的興趣在書法史學文化——我進一步想,沙翁是否與我要寫的另一位主人公相遇並有交往呢?這個叱吒風雲書名早已遠播的人謂誰?三原於右任也。

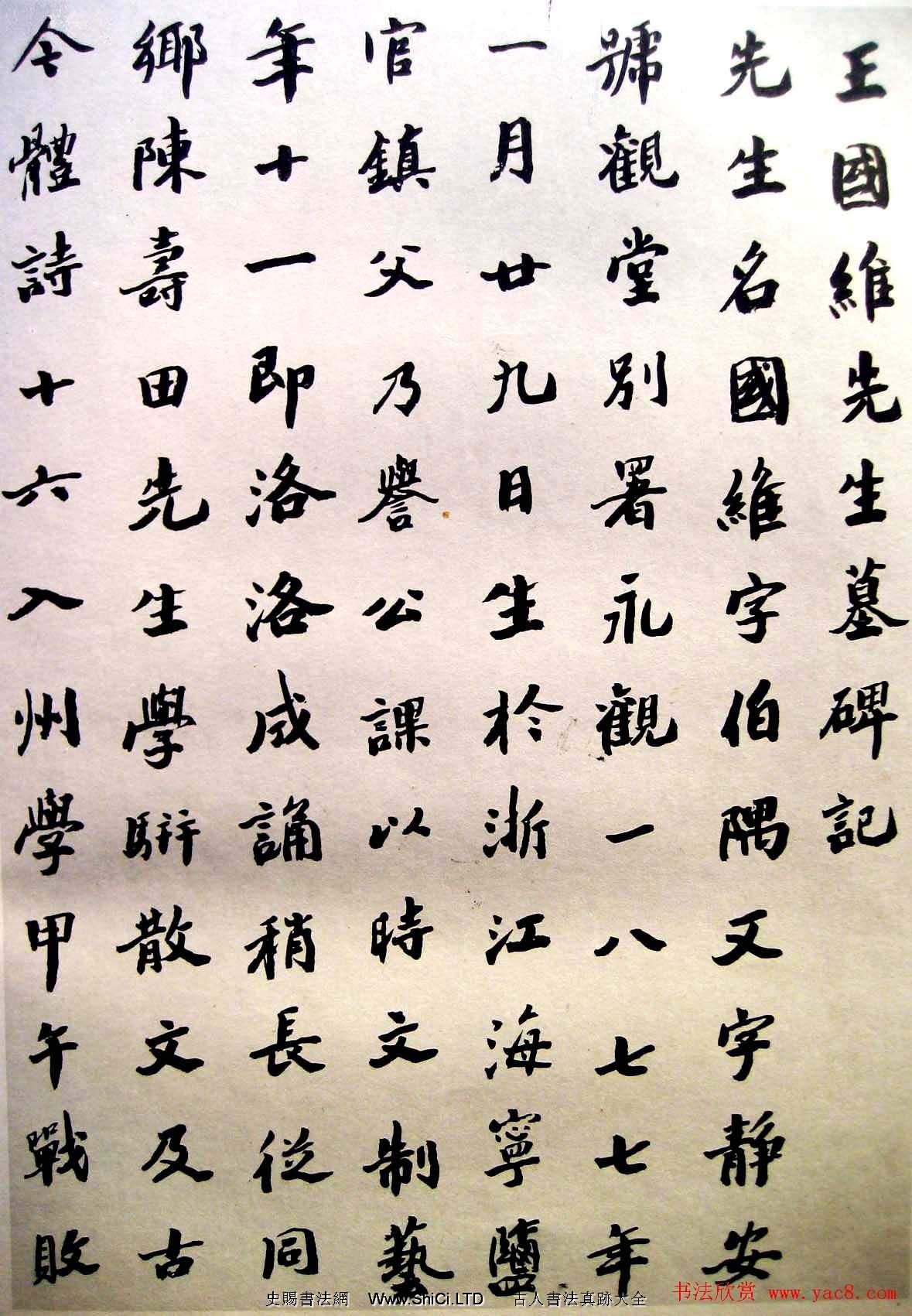

遺憾!沒有兩位書學巨人交往的任何記錄。在沙翁三年為蔣氏修宗譜期間,右老正以七十歲高齡參選副總統,得493票居第四位落選而繼續擔任監察院院長。以教育部秘書的身份與部長見面不是沒有可能,但是,若是平起平坐討論書學,可能性就不大了。儘管書學這一課題不因為職位高就高,也不因為職位低就低,還是讓我們後人得用文章把他們聯繫在一起。然而,又非一點信息也沒有,沙翁所自述《書學師承交遊姓氏》一文,說道“三原於伯循右任,服膺,北碑大字高手”,他是對右老讚譽有加。我們以當時的時間邀請林散之老人,林老正在鄉間野老中,安徽省聘顧問而不就,又於蕪湖舊貨攤購得呂留良蟲蛀硯台一方,喜極之餘,繼之以長詩。沙翁與林老也沒有機會切磋書學,各自遊蕩在未卜的前程之中。

沙翁是個沒有政治熱情的人——以他的位置,不要說處心積慮往上爬,就是積累的資本,也足以讓他步入青雲。然而,到了仍就是秘書的身份,二十年如一日的沒有陞遷。他對史學的親暱,他對文字的不可分割,他對書法的密切,從懂事起就顯現出了良好天才。關於天才,以我寬泛的理解,人人都有天才,只是表現方面不同而已。有的人一輩子蹉跎,懷才不遇狀;有的人卻如魚得水,幹什麼什麼成,即被冠之以天才。何也?揚長避短是也!發現自己的天才,比生努更為重要。我們常常說業精於勤,這又是何等的誤導。即以沙翁論,其於政未必不勤。然而,他在那方面沒有天才,所以隨遇而安。但是,對書法表現出來的天賦,則是從小就顯露出來了。和歷史上海瑞、李叔同、歐陽修、歐陽詢那些著名的人物一樣,沙翁也是早年喪父。我不知道這是否給男孩子以暗示,要靠自己,靠自己的努力才可以生存,靠山是沒有了。支撐家、家族的人物就是你了,你若想成人,就得自己去幹。你若想成為人物,你就得知道自己的天才所在,你知道自己的天才所在之後,就用上那句話了——業精於勤。

沙翁出生在浙江省鄞縣沙河村一個中醫之家,這鄞縣可以遙望舟山群島,與寧波相近,亦可向西遙望書法聖地——紹興蘭亭。雖為鄉間,卻不閉塞。尤其與奉化相去不遠,可以讓用他的人視為鄉誼。先考雖然遠去,卻給他留下了《集王書聖教序》,據先生自己說,臨習五、六年,一無進展。為藏拙起見,繼承父親所好,寫篆書,小小的年紀便有了名氣。因為我喜歡吳昌碩,早就知道他們間的師生關係,我就想馬上瞭解這方面的信息。

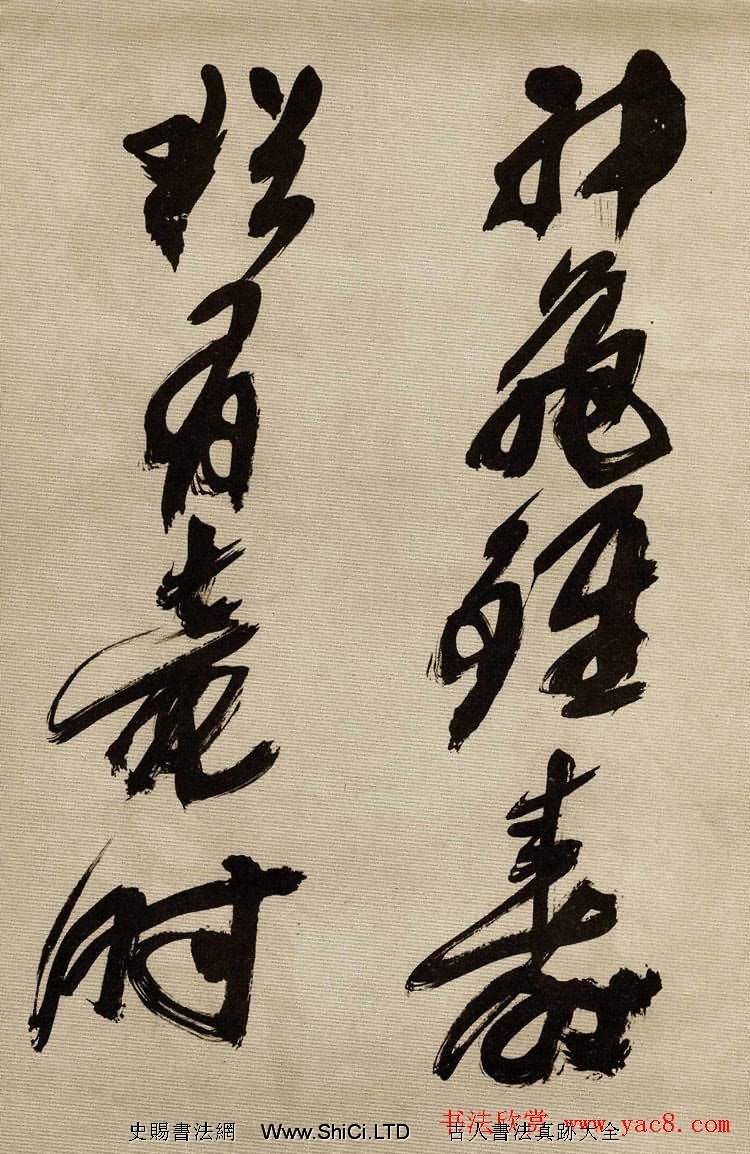

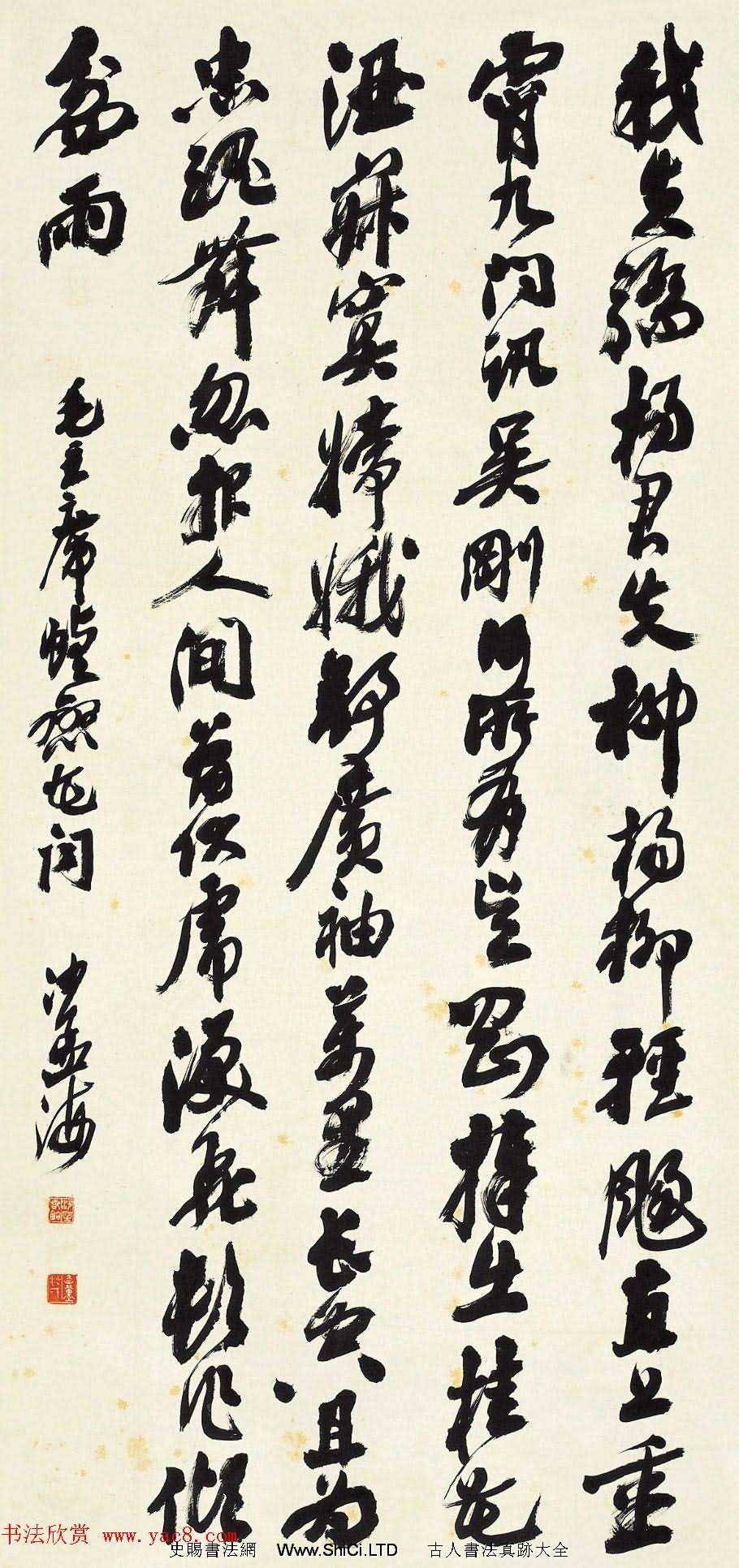

吳昌碩的書法,雖被譏評為亂頭粗服,但是,缶公字法的筆筆認真不苟且,卻是因了長期在石鼓文上下功夫所致。看沙翁的書法則不是,那是一些東塗西抹的東西,他的條幅橫披,甚是不認真。你只有認真地閱讀,才知道寫的是些什麼,才明白他如何的運筆,如何結構。如果你想臨習,卻總是沒有效果。其實,他是運用了國畫的著墨方法——疊加法。寫字講究不描,用疊加法若是不當的話,有可能產生描字之虞,而沙翁的疊加法,則是不留痕跡的,這就是沙翁的創造。其實,筆畫重疊,在任何一種字體都是不可避免,橫豎交叉,撇捺交叉,都會使筆墨重疊造成疊加。我們已經習慣了這重疊,然而,若是不相干的不用重疊的筆畫重疊的話,則是疊加了,我想沙翁是故意的。如果沒有目睹過沙翁寫字,看著他的法書臨習的話,那是永遠也沒有沙翁書法狀態的。吳昌碩的門生眾多,一看他們的書法,便知師承缶公,而沙孟海則完全不是那個狀態。書學史告訴我們,無論是西天取經、東土朝聖,還是南方取火、北方移冰,最終還是要實現自我的中心,那便是張揚個性的藝術理想與藝術理念。那麼,這張揚個性的藝術理想或者說藝術理念是如何形成的呢?

書法有法,也有技藝,但絕不是靠法靠技藝就可以稱之為書法藝術。稱之為書法並不難,難在稱之為書法藝術。學誰像誰固然難並且可以成家,更難的則在於學誰不像誰,那才是氣象。技藝是不能沒有的,書法的法是不能放棄的。如果沒有技藝,沒有法,則是自由體了。有人在自由體上下了一輩子功夫,終究是連書法的大門也沒有進去;相反,還有芸芸眾多的書法家,家是可以稱之了,卻一輩子在技藝、書法的法上下功夫。技藝純熟、法度也森嚴,就是格調不高,沒有內涵。這樣空泛地說下去,等於彎彎繞了。我們回到沙孟海沙翁那裡,尋找書法藝術,尋找書法藝術的格調。

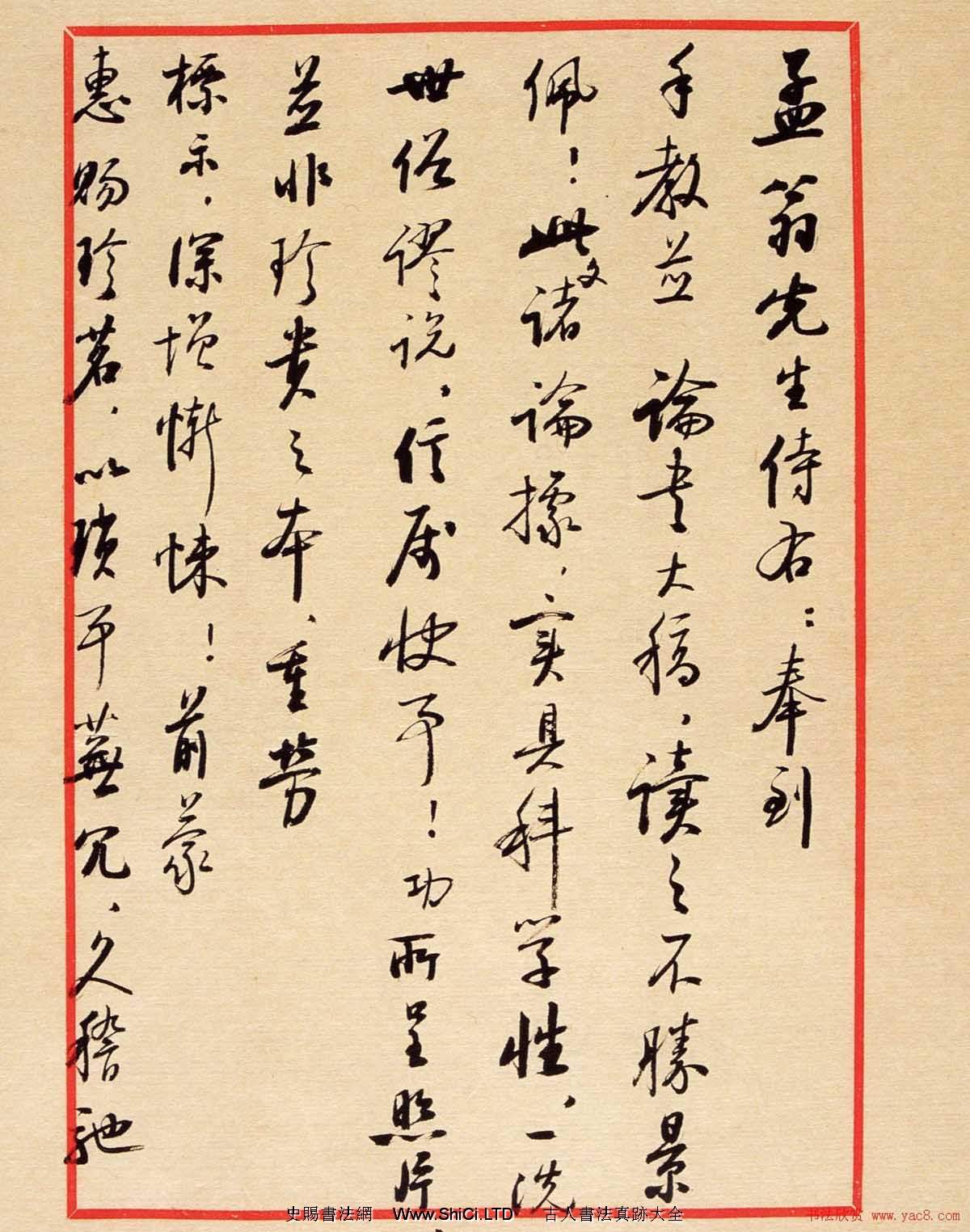

“就是除技法之外必須有一門學問做基礎,或是文學,或是哲學,或是史學傳紀,或是金石考古……充分瞭解字體書體原委變遷,博取約守……凡百學問,貴在‘轉益多師’……要有大志,常言道‘抗志希古’……”這是1980年6月沙翁在北京治病期間給劉江先生的信。其實,沙翁說了三個問題,即書家要有學問,是學問家——轉益多師——抗志希古。如果真的如沙翁所說都做到了,不是大書法家那還能是什麼。

青年沙翁是幸運的,缶公親授其法,目睹缶公這樣的一代大家揮毫,這與僅僅讀帖臨帖還不是一碼事,這種幸運又有幾人能遇到呢!古人講名師出高徒,可能就是這個道理。假如你遇到的是個平庸之輩,只知道大家都知道的一些諸如“取法乎上”一類的道理,自己悟性又非那麼高,走上歧途積習就難改了。庸師勿授業啊!沙翁評價吳昌碩時說:“趙之謙作篆,不主故常,隨時有新意出來;吳先生做篆,也不主故常,也隨時有新意出來。可是趙之謙的新意,專以側媚取勢,所以無當大雅;吳先生極力避免這種‘捧心齲齒’的狀態,把三代鐘鼎文字的體勢,雜糅期間,所以比趙之謙高明多了。”

如果我們今人說出這番話來,或許不算什麼。歷史已經走過了一個階段,許多書學史上曾經爭論不休的問題,比如《蘭亭序》的真偽,不用再爭論,業已水落石出。須知沙翁在說這番話的時候是公元1928年,沙翁29歲,作《近三百年的書學》一文。吳昌碩於前一年去世,雖然可以說“作古了”可還算不得古人。而趙之謙的名聲隨著揚碑抑帖之風熾,捧勢正濃。說他的當代人已經超越了前人,沒有點膽識是做不到的。我們今天重習此話,你就不得不佩服沙翁的眼光了。

古人講究諸般學問的才、學、識。我所說的書法不僅僅是技藝的積累與磨礪,即書法是一門學問,這所謂的學問,是看個體的才學識了。然則,才是什麼、學是什麼、識又是什麼?諸般的高下決定著你可以達到的藝術程度。

我們在何紹基的書法裡,可以看到顏真卿書法的影子;在劉墉的書法裡,可以看到鍾繇的氣體;在王鐸的書法裡,可以看到米芾的體勢。按照這個思路下去,我們可以想見沙孟海與吳昌碩的書法一定相去不遠了,或可說,最得缶公筆勢的、最像缶公書法的,莫過於沙翁了。可是,事情就不是那樣。在沙翁的書法裡,你連缶公的影子也找不到。原因何在?即沙翁怎麼學吳字呢?既然是師承關係,既然沙翁常常說吳與他的書學關係是“親灸”,怎麼就沒有影子呢?“吳字出名後,都以鄧字為不足學,怕犯趙之謙的老毛病,一個個去寫吳字……”然而,那所謂的學,一樣的犯趙撝叔習鄧完白之疾,這是一般書家沒有注意到的。箇中奧秘,只有體會到了書法乃是書學的人才能夠有這識見的。沙翁很少稱書法這個詞,他說到書法的一系列的學問時,必以書學相稱。這是準確的把握了書法與書學的關係才能做到的,也與一般書家拉開了距離。

以我淺陋的認識,學吳昌碩的後來人所以難以超越缶公,就外形來說,最為重要的就是不知道缶公的所有其它書體都有石鼓文的筆力,或者說知道了也沒有辦法擺脫缶公的影響。吳昌碩的字有接近於大麻的成分,你可以理解為有吸力,也可以理解為會讓人上癮,更可以理解為習氣,不獨缶公,任何一位書法大家都會有。我不是說學吳昌碩都得精通大篆、小篆,都得是篆書大家,但是,對篆書筆力一無體會,學吳昌碩等於閉眼捉鼠。如果這個說法大體能夠通順的話,我想,沙孟海就更有資格成為吳昌碩第二了。他早年專習篆書,又在二十五到二十八歲間多多受到“親灸”,這是多麼的得天獨厚啊!可是沒有,他既沒有成為吳昌碩第二,也沒有吳昌碩的習氣,更沒有吳昌碩書法的影子。然而,他又是缶公的嫡傳弟子,多得缶公的“耳提面命”,怎麼就沒有影子呢?

是啊,他胸襟更開豁,眼界更擴大。於是“我從此特別注意氣魄,注意骨法用筆,注意章法變化,自覺進步不少。”從此“轉益多師”,臨遍天下碑帖,只要喜歡的,必定下功夫,無論真偽說。據沙翁自己講,他的進取,在於“窮源竟流”——所謂窮源:無論碑還是帖,那些碑帖體勢從哪裡來,這些“古人”又從他們的“古人”那裡吸取了哪些精華;所謂竟流:亦無論碑帖,“對後世帶來了怎樣的影響,哪一家繼承得最好”。以此修正那所謂的彎路,提高識見的能力,豈不樂哉!如此說來,書法當然是書學,那書學豈止是“拂絲操縵”的筆畫張弛,豈止是技藝的演進,豈止是法度的森嚴。

嵇康在《幽憤詩》中說:“抗心希古。任其所尚。托好老莊。賤物貴身。志在守樸。養素全真。”志節高尚,則再以古代的賢人為榜樣。沙翁說“不但要趕上老一輩,勝過老一輩,還要與古代名家爭先後。”他顯然注意到了二三十年代上海灘轟動一時的書家,“技法上未始不好,後來聲名寂然,便是缺少學問基礎之故。”

手中有數種《中國書法史》,幾乎沒有什麼用途。看了這本,不必再看別的,因為都是資料彙編。說是著,其實說編著更合適。如果通讀過歷代書學著作(很容易通讀,不多),那麼,一本書法史沒有也沒有什麼遺憾。對比之下,沙孟海的《中國書法史圖錄》(上下冊,上海人民美術出版社1991年7月版)則是不可或缺的。署名處曰編著,其實真的是著作。縮寫之史全而有見地,數語明瞭。粗略算下來,也不過一萬多字。近得新近出版的朱關田先生編選《沙孟海論藝》中收錄文字部分,甚是欣慰。如果和朱關田先生或者出版社商量一下,書名為《沙孟海書學》更貼切。雖然有印學文章,印學亦然在書學的大範疇之中。論藝就大多了,雖然書學、印學也是論藝的一種,但是,除了大書學之外,並沒有其它藝術門類摻雜其中。

我查閱了沙更世先生整理的《沙孟海年表》,似乎沙翁在六十歲前後也沒有退休。倒是七十七歲調至浙江省博物館,八十歲當選為西泠印社第四任社長……可見,在承擔的工作中認真幹點事情,不一定會影響創作。或者正相反,沙翁在整理文史中,或可得到了學問的紮實與深厚。他將自己的一生浸淫在書學中未想自拔,有豪邁之詩云:“百歲古來稀,九十不足奇,八十大有為,七十正得時,六十花甲只是小兄弟。”

成為書壇的佼佼者,與古代名家爭先後,壯心不已,人們多注意了沙翁81歲《與劉江書》。激勵後學,自然是沙翁導師的職責所在。但是,尊碑抑帖對碑的無限誇大,即是另一種誤導。這誤導持續的時間雖然比館閣體、台閣體惡劣影響的時間短,但是,流風席捲,那白虎堂的深度與寬度,一點也小。公元1932年,沙翁33歲,其《與吳公阜書》,說的就是碑學的致命缺陷——“近代書人,或寢饋於大小爨龍門造像,終身弗能自拔。執柔翰以擬利錐,其難可想。二爨龍門,非不可參法,要在心知其意,勿徒效其皮相。”二十世紀的書壇,正逐晚清碑學的風波,沙翁的深刻含義並沒有引起注意。所以,其後參加國際書學研討會,又多次發表文章,闡述碑版的寫手與刻手問題。千辛萬苦寫成刀痕齊切收筆,無論怎樣的努力,也成病態。理解沙翁的,莫過於啟功先生,“平生學筆不學刀”。沙翁之為二十世紀令人矚目的書家,與他高瞻遠矚的識見分不開,而他的識見,則來自於他的學養。

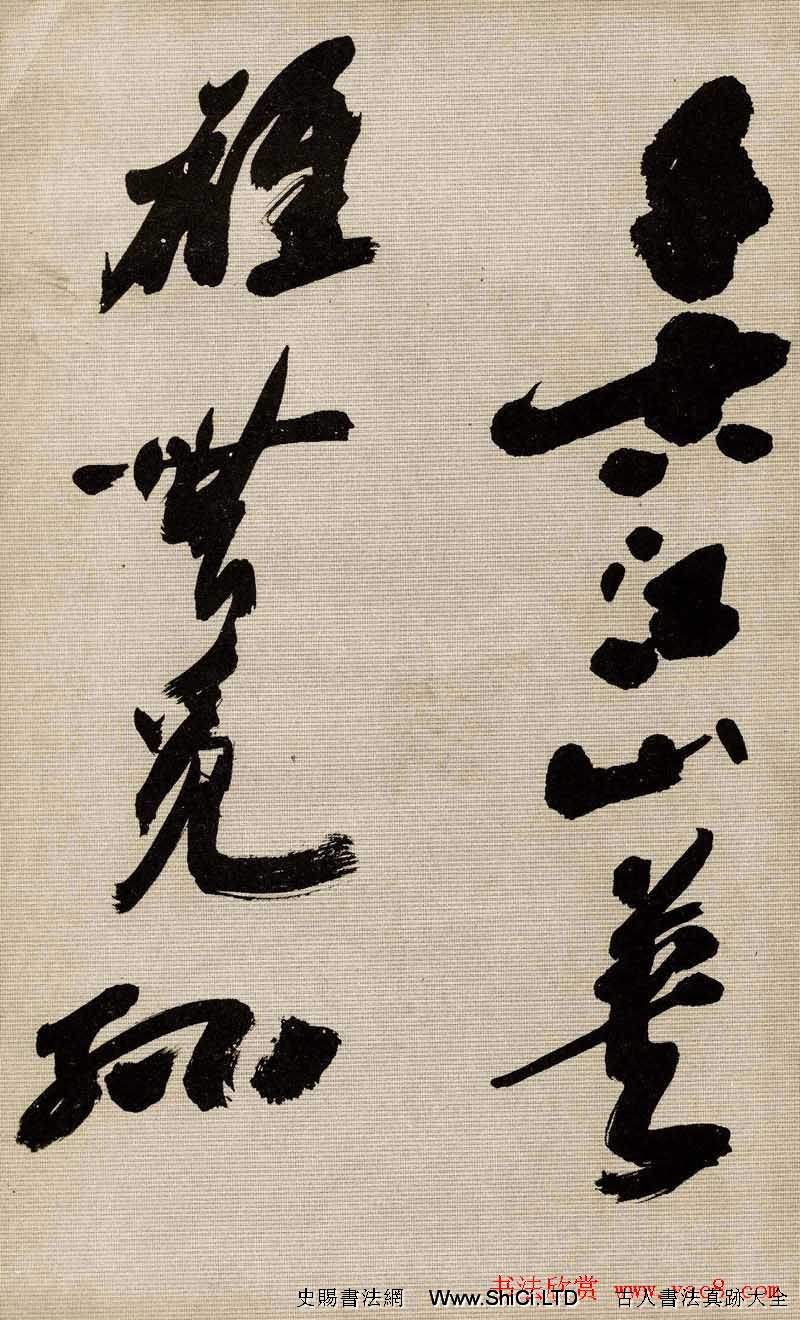

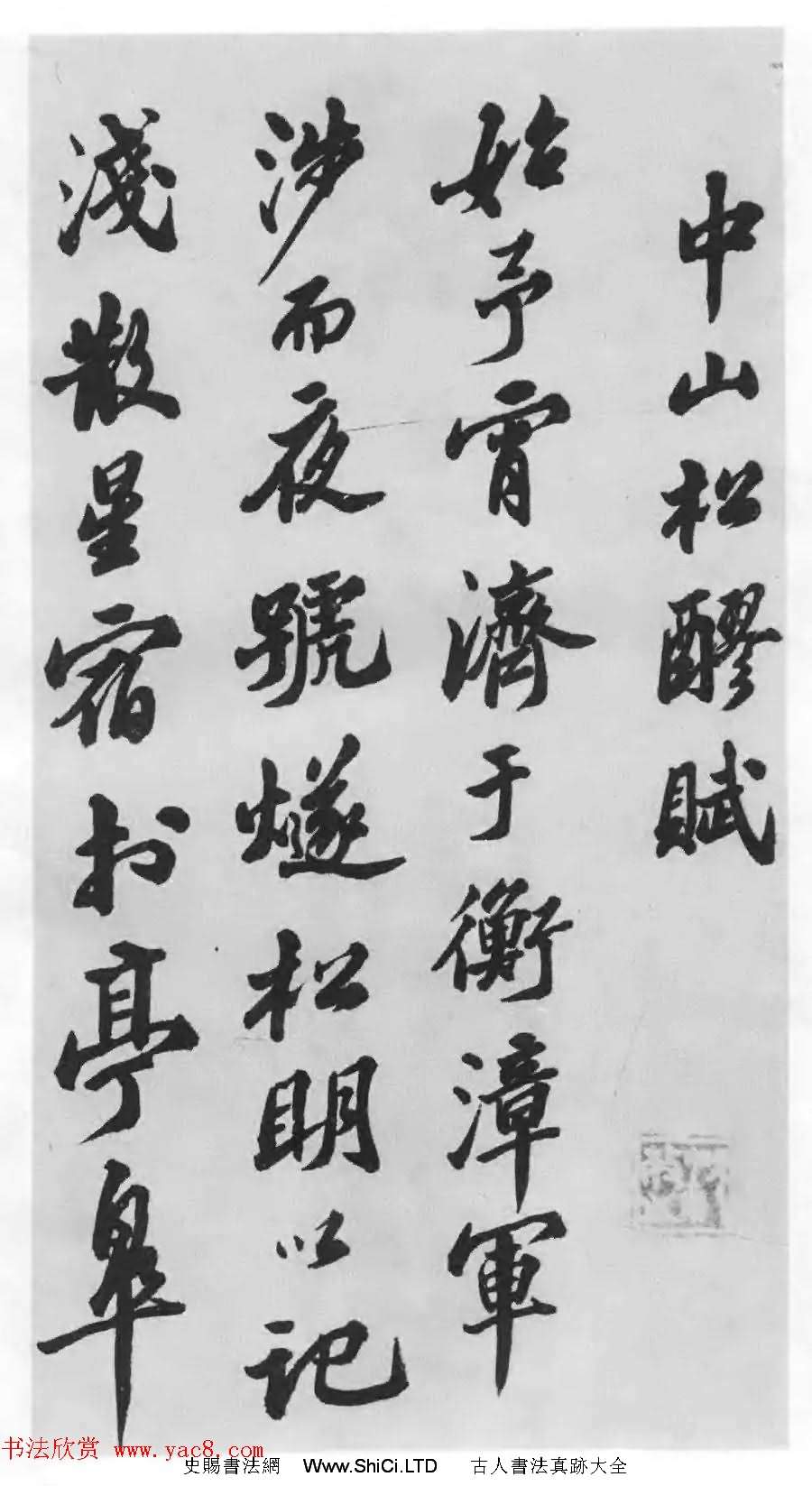

沙翁以寫大字被譽為“海內榜書,沙翁第一”。據說為杭州靈隱寺書“大雄寶殿”四字,每字四尺見方,用三隻楂筆捆在一起揮成,自言“牛耕”。此作落款在暴風驟雨中被誤毀,三十年後以沙孟海落款復書的“大雄寶殿”,與原來所書又非一個境界,與沙翁“振迅天真”一起,再次告訴了世人,海內榜書沙翁第一的名不虛傳。所謂的才學識,是無分先後的。這是個循序漸進的過程,誰把握了其中的節奏,誰就會有心得而成為佼佼者。

這佼佼者得益於西子湖畔的滋養,溫潤之氣撲面而來,儘管他們的形態不同。他們用不同的書學形態,為西子湖畔抹上了濃重的色彩。蘇東坡太守的蘇堤,白香山的白堤;吳昌碩、黃賓虹成為了西子湖畔的文化象徵。甚至是蘇小小的寧可死也要留給後人的青春氣息,也不免讓苟且者掉下幾抹汗滴。沙翁在其間,無疑是得天獨厚。在沙翁的性格中,一定會有克己復禮般的自我勤勉因素,然而,他的內心深處也不免要堅持他的人生理想。外部環境與內心世界發生衝突時,只要不危及總體的格局,他都會在不變中應對萬變。我想,這是沙翁之所以長壽的內在因素,也是他躲過本難躲過的災難之所在。實際上,沙翁的性格中有北方人的豪邁,其內心深處是個倔老頭。他的豪邁之氣沒有成為粗糲的外相,即是地緣文化賜給他的滋養。縱觀沙翁的書法,莫不如此。我手中有兩個版本沙翁所書陸遊學書詩的兩句,其八十九歲所書,還帶有沈曾植方筆翻轉,到了九十一歲所書,則多是沙翁自己用筆的圓方之間了。見過錄像資料,是寫全文的,則一派清雅。書法這東西,得講法度,又不受其所制。一切都在虛實之間,真可謂“瘦蛟出海拿虛空”。虛空又是如何拿呢?蛟龍與猛虎各異,老蔓與新籐殊然,不求於一律也。