詩曰:

葬我於高山之上兮,望我大陸;

大陸不可見兮,只有痛哭。

葬我於高山之上兮,望我故鄉;

故鄉不可見兮,永不能忘。

天蒼蒼,野茫茫;

山之上,國有殤!

公元1964年11月10日晚8時8分,美髯公於伯循右任老在台北榮民總醫院逝世,按照中國傳統紀年,享年八十六歲。三個月前,右老住進醫院,纏綿病榻。兩年前,寫下《望大陸》詩一首,冥冥中為他的後事作準備。與其說是詩的遺囑,不如說是他晚年最難以忘懷的事情——故土。思念之情濃烈,詩思氣度排山倒海。

右老出生在因境內有孟侯原、豐原、白鹿原而得名的陝西省三原縣城河道巷,公元為1879年4月11日,在農曆則為己卯,屬兔,亦為大清光緒五年。其生母是甘肅靜寧縣人,逃荒至陝西,嫁給於文寶。右老不滿兩歲,生母即撒手人寰,臨終前將右老托付他的伯母房氏。房氏娘家人口眾多,還算有個照應。實際上,右老是在准姥姥家或者說准舅舅家成長的,直至11歲回三原唸書。望子成龍是每個母親的希冀,給我印象最深的是房氏教育後代的獨門絕技——據《於右任傳》說,右老偶有過失或有荒廢學業的跡象,伯母都會鬱鬱寡歡,並不責備,迫使右老讓伯母高興起來而發憤。多年以後,右老作《牧羊兒自述》還不能忘記他實際的母親:「愛護之心和嚴正之氣,至今夢寐中猶時時遇之。」

詩人注定了要面對世間的很多悖論與變數——詩思的噴湧,詩情的凝結,都在這悖論與變數中得到有效的催化,成為詩人而言志,無論多麼得志與不得志,都會出現與原來志向相左的結局。「寫字是為最快樂的事」,然而,他又不能總是快樂。

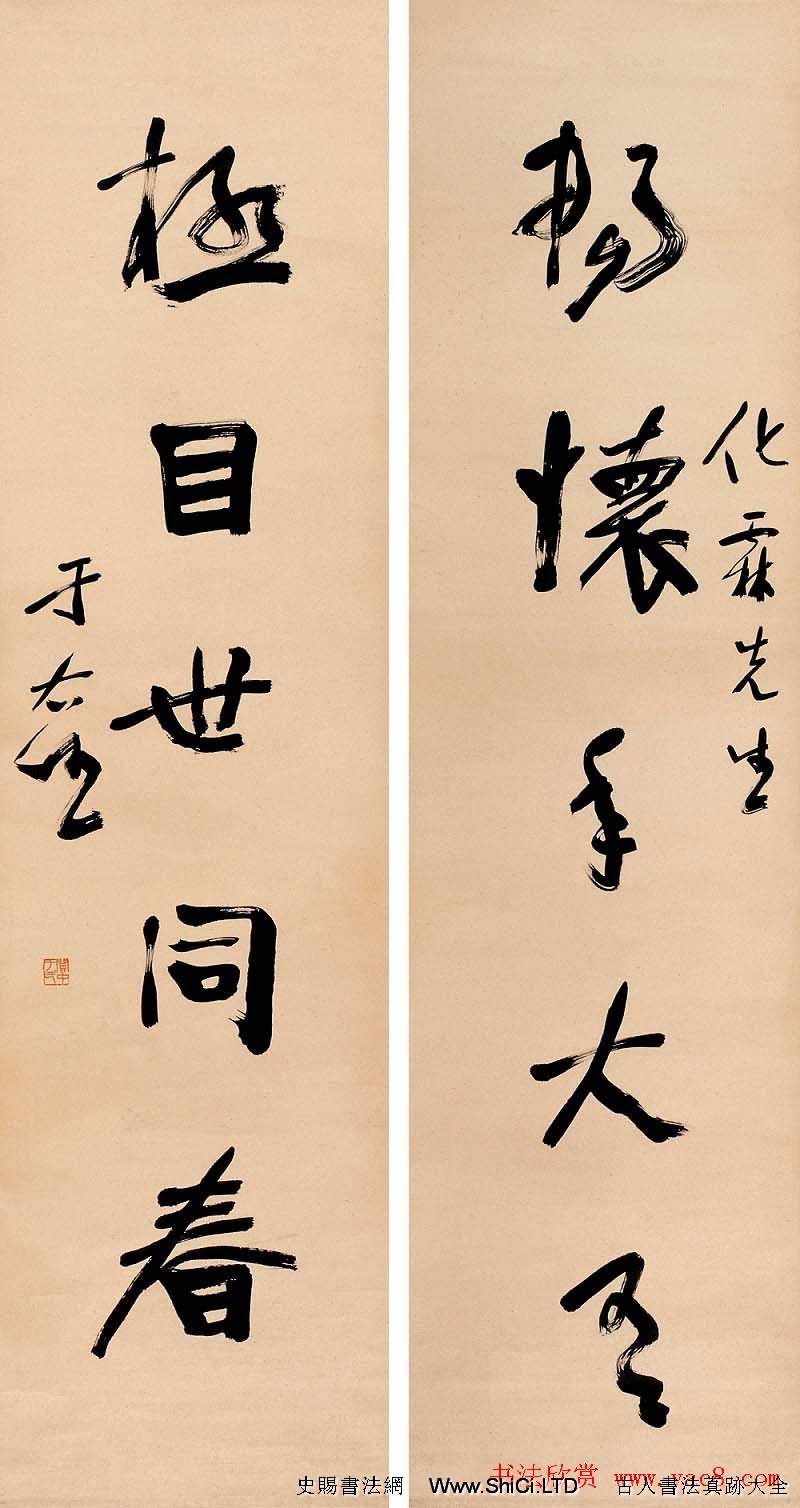

這篇小文是在說書法家於右任。我們很快會發現,右老與眾多的書法家不同。書法家多愛詩,大多也會作詩,不會作詩也可以抄詩。比如,我們篇首所引的《望大陸》,是右老自作詩並有書法傳世,為國人所熟悉,並感念之。懷念故土,所謂落葉歸根,是遊子生前的強烈願望。然而,右老之懷念故土,又非僅僅是一己之私情——懷念故鄉。以詩人、書法家概括於右任,似乎簡單了些。那麼,他的精神內核到底是什麼呢?其實並不複雜,他給大人物寫過一副楹聯:「計利當計天下利,求名應求萬世名」,構成了他一生的追求目標。

熱衷於政治而又以書法名世不肯讓人,在顏真卿後恐怕要推於右任了。顏真卿祖籍山東琅玡,後遷居京兆萬年縣。於右任所居三原與京兆相去不遠,可算作老鄉了。他的這位唐朝老鄉一心想建功立業,一心想輔佐君王。到了舉家無粥可食靠乞米度日的時候,也沒有忘了守政,多次遭貶謫外放而忠心可鑒。於右任晚年淒涼,據說很窮,連鑲牙的錢也沒有,菜金往往也要「告貸」維持。即以如此的經濟狀況,還寫下了《望大陸》詩一首,真的不可思議,也是他一生從政難以想像的。更為悖論的是,他所追求的終極目標,何以又讓他遠離故土,不得不以詩的形式懷念之。這哪裡是他的初衷呢!

我們不得不將目光回到半個多世紀前,那個牧羊少年,為世人稱之為西北奇才的於伯循——預謀刺殺慈禧太后。於右任進西安陝西中學堂,是為公元1900年,歲在庚子,鼠年,右老僅僅二十二歲。慈禧太后與光緒皇帝逃到西安,即選擇陝西中學堂駐蹕。善於講究排場的慈禧太后在慌不擇路狼狽困境中依然鋪排,讓這個青年很是惱怒。他認為國家如此狼狽不堪,刺殺了慈禧讓光緒皇帝變法就可以救國。於是,給當時的巡撫岑春煊寫了一封信,要求岑巡撫「手刃西太后」。若不是同學王麟生苦勸,歷史將會是另一個面目。而這公元的1900年,三歲的林散之老人患中耳炎致使微聾並遺疾終生;沙孟海則剛剛出生。日本國河井荃廬手拿橄欖枝執弟子禮拜謁五十七歲的吳昌碩。四十三歲的康南海有為先生逃到新加坡,住檳榔嶼總督府躲避緝拿。

列強橫衝,國亦羸弱,如何救中國?這恐怕是清末有志之士凝結起來的當務之急。

在於右任的性格中,千回百轉悱惻迂迴,那不是他。做什麼都要明目張膽,都要大張旗鼓,都要赤裸裸。他的思想形成,與他的詩分不開。儘管他作了很多反清的詩,也許因為懂詩的人少,或者說二十幾歲的右老太不知名,沒有給他帶來什麼麻煩。反倒是一張相片,讓他成了清政府的通緝犯——右老脫去上衣,披頭散髮光著膀子右手提著一把刀。三原縣令據此與《半哭半笑樓詩草》一起,密報陝甘總督:於右任是革命黨,削去舉人並緝捕歸案。

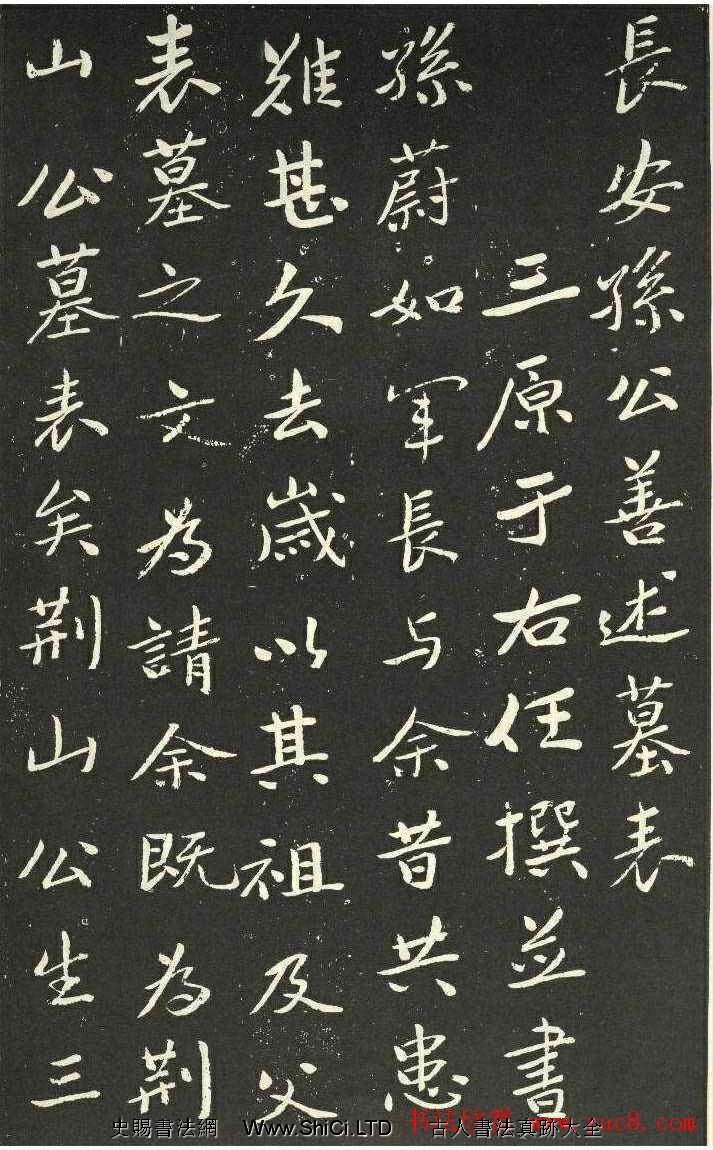

其時,右老年紀輕輕,已經是商州中學堂的監督了。光緒三十年,春闈會試在開封。右老等於是「晉京趕考」,密報業已得到批准。批復的電文幾經轉折,到了三原,右老已經到了開封。待到緝捕人員到了開封,右老已經扮作司爐,到了漢口又乘輪前往上海,到得南京潛行登岸,遙拜孝陵。詩《孝陵》一首曰:「虎口餘生亦自矜,天留鐵漢卜將興。短衣散發三千里,亡命南來哭孝陵。」

上海,這個洋人最早集聚的地方,右老受到新思維的影響在所難免。經人介紹,化名劉學裕進入震旦學院學習。這是右老人生的轉折點,因為他認識了我國早期的教育家馬相伯先生,並且成為亦師亦友的至交。馬相伯於1902年創辦震旦學院,開學一年多之後,因法國教會勢力干預學校教務,篡奪校政,以於右任為首的絕大部分同學憤然退學。之後馬相伯創辦復旦公學,為監督,於右任為馬相伯的書記兼授國文。「復旦」二字則出自《尚書大傳·虞夏傳》,據記載,舜將禪讓給禹時,卿雲聚,俊乂集,百工相和而歌卿雲。帝乃倡之曰:「卿雲爛兮,糾縵縵兮。日月光華,旦復旦兮。」由震旦到復旦,右老也從學生到了當老師,於右任成了現代中國最早的教育家。

公元1906年,於右任二十八歲,即東渡日本到達東京,11月13日與孫中山晤談,並正式加入同盟會,我們可以看作這是於右任職業政治家的發端。其後創辦《神州》、《民呼》、《民立》、《民吁》諸報;成為孫中山時期的中華民國交通次長,又做靖國軍總司令,再參選副總統而為監察院院長……一個職業政治家的身份就確定了。劉昌平先生在《於右任傳》那本書的序言裡,言功勳、言辦報、言教育、言詩文,就是不言書法,傳記的作者許有成先生亦有詳盡的描述,構成了一個職業政治家的豐滿形象。我就常常想一個問題:於右任是大才者。這所謂的大才,不是他為職業政治家的緣故,是站在書法家於右任這方面看的。書法這東西是不是需要專業,就是一生什麼也不幹,或者說什麼也幹不了,就要伺候筆墨。一個人的學問與才能,在書法上的作用究竟有多大。斷言書法不能職業化專門化,當然有更多的例子,比如書聖王羲之、比如宗師顏真卿、巨匠趙孟俯、領軍尚意書法的蘇軾等等等等。但是,專業書家也並不是沒有,而現在的趨勢是,書法的專業化已經成為主體格局。

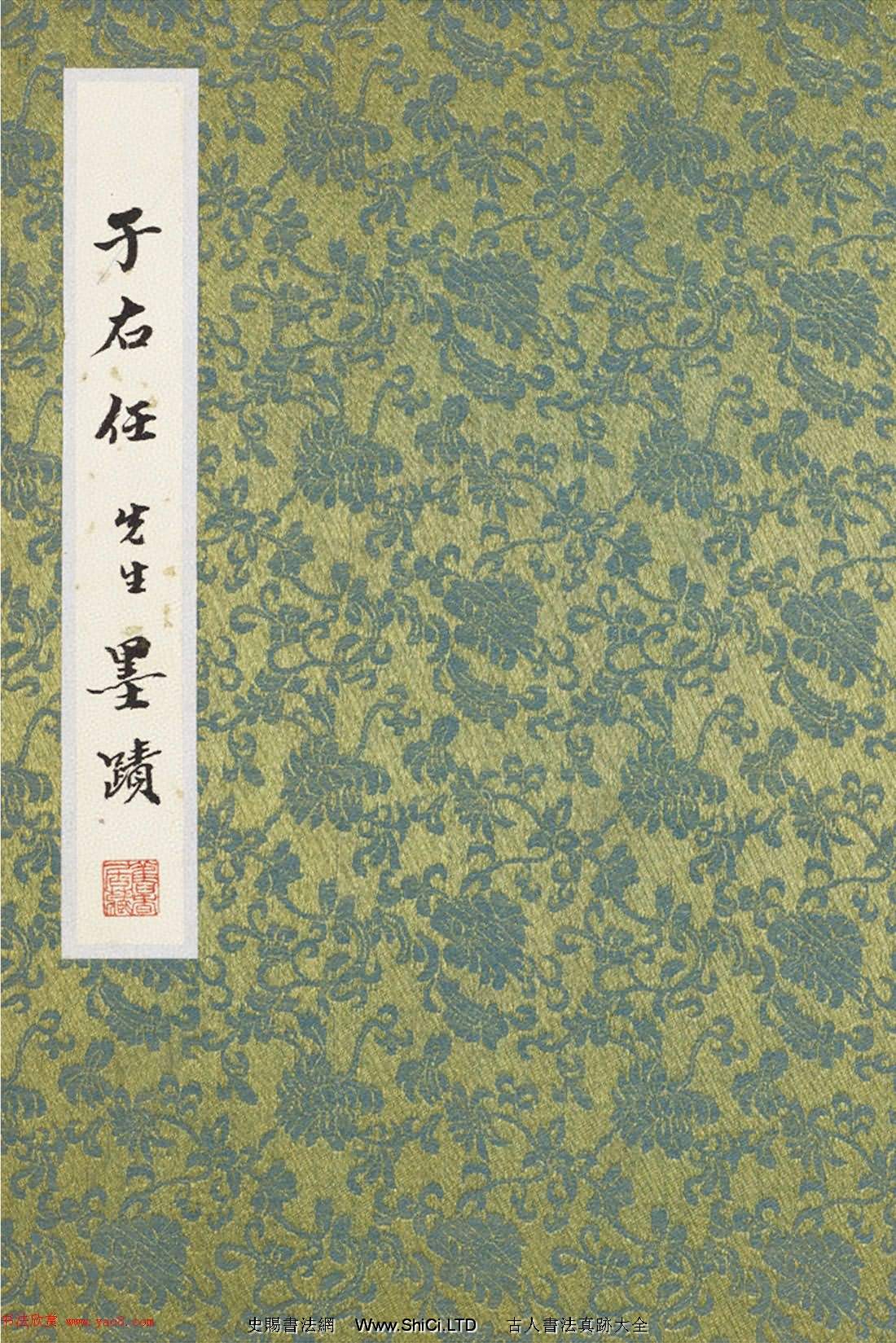

討論這些問題,需要專文,我們現在來試著剖析右老的書法藝術。

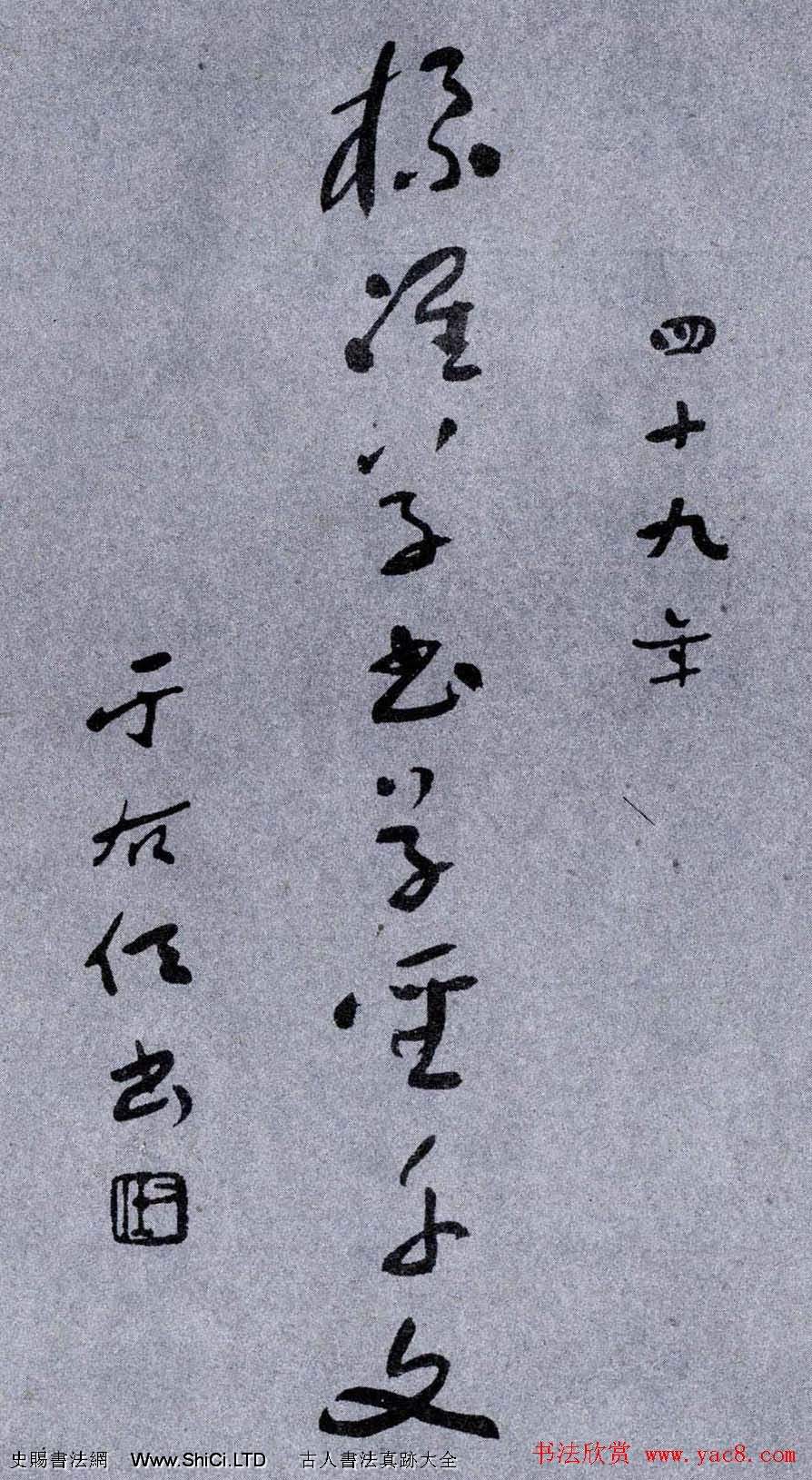

縱觀右老書法,可粗略分為兩個部分:以大字魏碑體為首的行書和以小草為基礎的草書。細分的話,還可以將《標準草書》從小草中分割開來。因為《標準草書》與右老形成自己風格的草書還不是一碼事:共收集了東漢末年起到清代154位書家的字跡作為母體的1027個字,以千字文內容為書寫對象。這裡有王羲之223字、釋懷素136字,其餘各家不超過一百字。在草書傳統中,有集《王羲之草書訣》,此本即根據古帖《草訣歌》影印;還有一本為明代韓道亨著《草訣百韻歌》,書寫內容與《草書訣》略有差別。清·王世鏜《稿訣集字》分縷條細,又有楷書釋文,也為書界所熟知。

那麼,右老到底要幹什麼呢?「其結構之巧拙,使用之難易,關乎民族之前途者至切……求製作之便利,盡文化之功能,節省全體國民之時間,發揚全族傳統之利器。」原來右老的初衷,是要實用,等於是要普及草書。這與右老「計利當計天下利,求名應求萬世名」的理念相一致,右老的理念貫穿他的一生。公元1932年,右老五十四歲,即發起創立了標準草書社。公元1936年,《標準草書》由上海漢文正楷書局出版,正試與讀者見面,之後共修訂了九次。手中有一本,為上海書店出版,可以窺見右老於草書所下工夫之全貌。關於草書,粗略分之,為章草、今草、狂草。右老喜歡草書,對此所下的工夫,非一般草書家所能比擬。他學草書,每日僅記一字,兩三年間,可以執筆。

草書普及,這太難了。在漢語使用現行拉丁化拼音方案之前,還有一套拼音法,像是文字的部首,已經記不得幾個了。即使普及漢語使之全民精通,也是件難事,何況是普及草書。有個文化學者據此說,於右任的《標準草書》想普及草書只是個人良好的初衷,言外之意是《標準草書》沒有什麼價值。即以我「沒有書法中人涉書法之深」的理解,於右任功莫大焉。無論張芝、張旭、懷素也好,王羲之、王鐸也罷,他們的草書形態各異,然而,讀了釋文就會明白,草書還是有它的內在規範的。當然,草書普及是不可能的,就是專門的草書家,所作草書,若是基本筆畫都能夠基本符合草書規範,已經不錯了,何況書法之外的人乎!

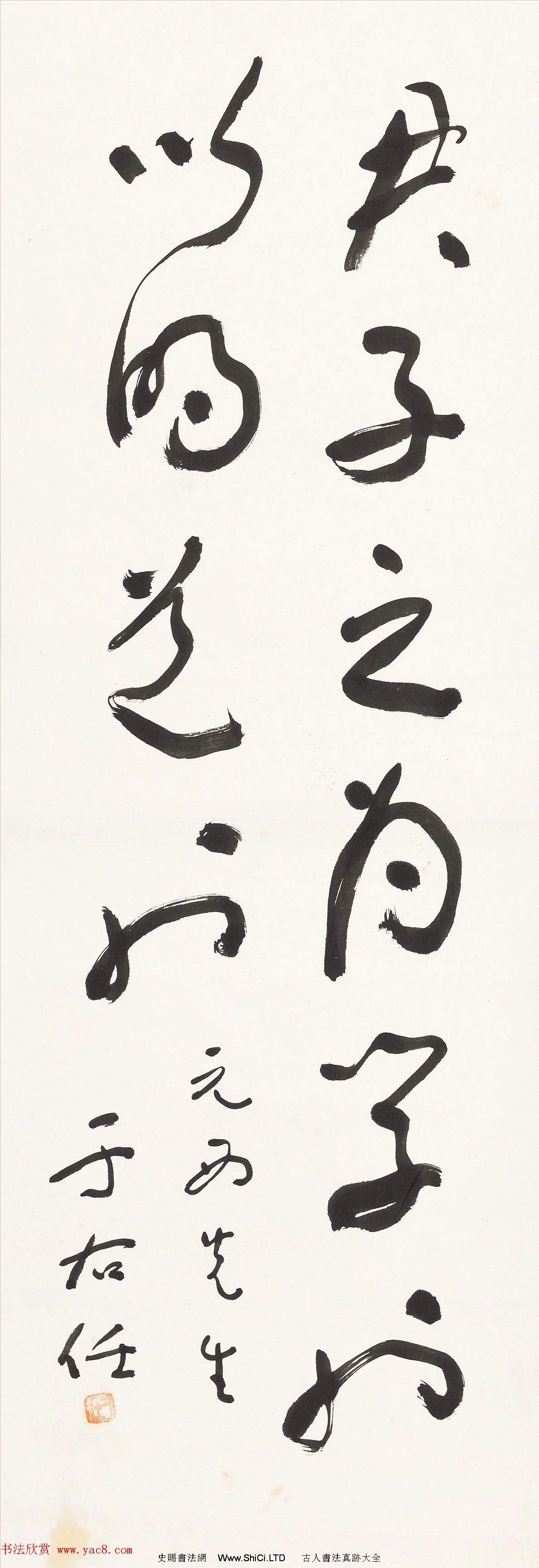

右老行成自己風格的草書,與歷史上所有的草書家都有區別,即能省的筆畫,一定會省略,又不會讓你讀他的草書一臉的茫然。即使是偶有看不明白之處,仔細分辨,也會有原來如此的恍然大悟。右老草書的舉重若輕,來自他對草書的爛熟於心。學者若是不慎察而蹈其皮相臨摹,一定會出現散漫之疾,是學於書不得不察的。

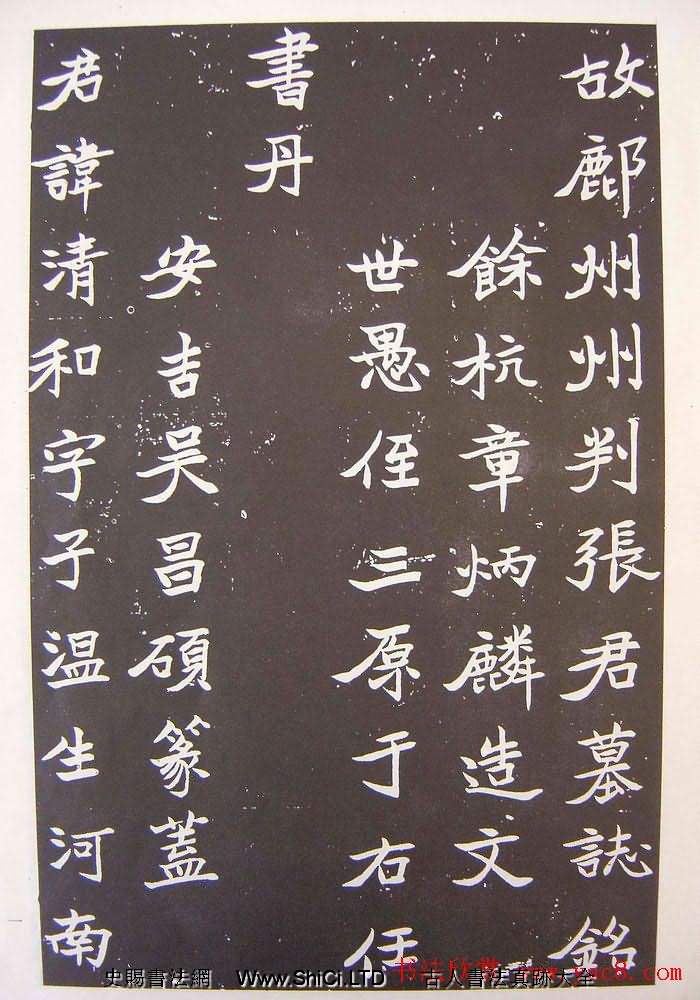

右老又是碑學大師,收集碑石眾多,所收碑石中,東漢蔡邕所書丹《喜平石徑》尤其珍貴。毫無疑問,右老的另一種書法形態是行、楷書,即是魏碑體書法部分。魏碑刻石,以《龍門二十品》被世人奉為圭臬。碑學興盛的年代,一窩蜂的學刀痕,寫的字歪歪扭扭,彷彿扛著泰山般沉重。尤其捺腳,寫得像是只伸出來沒有洗乾淨的腳丫子一般。誠如沙翁所說,「以柔軟的毛筆去摹習方俊的刀痕」,顯然弊端多多。據沙孟海考訂,即以狂炒的《龍門二十品》而言,寫手高而刻手也高的並不多,大多是寫得好而刻得不好或者寫得不好刻得也不好,甚至根本沒有書丹直接刻石,亂鑿一通,如何便通通叫好。

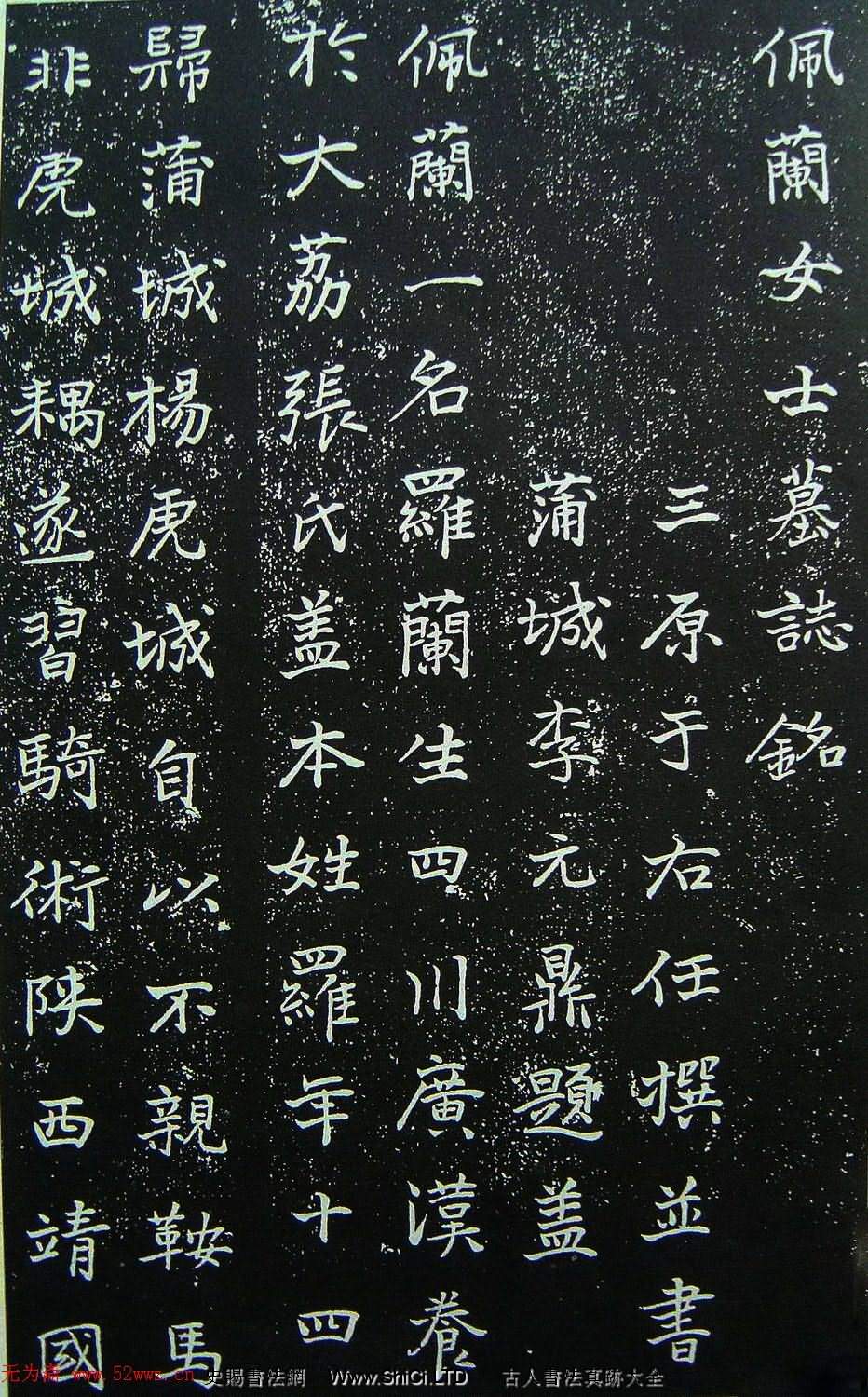

右老之魏碑功底,可在1927年撰文書丹的《佩蘭女士墓誌銘》看到端倪。整飭大方,並非僅僅臨摹魏碑,甚至還帶有趙孟俯的溫柔敦厚。尤其是右老的大字楹榜,寫得落落大方,歷史上如此瀟灑的魏碑,恐怕只有右老了。他將魏碑行書化,又糅合了楷書的意趣,真的是碑帖結合了,讓那些嚷著自己的書法是碑帖結合的書家,不免顯得假惺惺而辛苦萬狀。如果我們不帶任何偏見,以趙之謙和於右任類似的書法作比較,從外部特徵就可以看到,趙之謙寫魏碑辛辛苦苦,於右任寫魏碑舉重若輕,這就是我們稱讚於右任的非理論化的原因所在。

不要誤會,以為我貶斥趙之謙而抬高於右任。趙之謙有一幅楷書曰:「不讀五千卷書者,無得入此室。」儘管他說這是受別人之囑書的,謙虛地說僅僅可以粘壁,並非自我標許,我們還是認為這裡肯定有銀子。可見,成為趙之謙也非易事,他是有學問的,也非可等閒視之。在碑學上,我對趙之謙碑學的高明處擇機會另行文。在此小文中,我欣賞邱振中教授對趙之謙的評價:「趙之謙對筆法的駕馭能力是不能否認的……過於強烈的創作意識幾乎使一位有才華的藝術家完全變成一位匠人,而他真正的藝術才能卻只有在遠離藝術的場合中展現。」

這個觀點頗和我意。其實還不僅僅是趙之謙,其他書家也多有此等狀況。即以書學史論,傳世高古之法書,也莫不是如此。我在其它文章中也說過類似的話,就是「非書法的故意」。但是,從案上觀到壁上觀,畢竟是趨勢。再乞米的話用無線電話了,想得到顏真卿們的乞米帖已經是非分之想了。

那麼,到底為什麼呢?為什麼會出現這樣的形態呢?來路不一樣,趙之謙崇尚碑學而不能自拔,於右任崇尚碑學而可以從另一面看待它,即參照帖學,與歷代非魏碑大家相比較而又避免再度孱弱。更為其他碑學家不能到處,則在於右老曾經作標準草書。他沒有誤入碑學的白虎堂,是他在碑學的庭院裡轉悠了很久,愛之,察之,收集之,考之,辨之,再予以化解之。其實所謂碑學,我們通常意義上指的是北碑,或者具體到魏碑。依我愚目看,若是辛辛苦苦分辨寫手高低,千辛萬苦從刀痕中尋找毛筆的運動,還不如直接到李邕的《麓山寺碑》裡查看呢!雖然歐陽永叔說邕書未必獨然,可是畢竟然也!這是另一個話題。右老之重視北碑,還不僅僅為了書法,拯救文物為民族效力,是其「匹夫有責」式的信念。即以前文所說的《熹平石徑》,花費銀兩幾千。只此一項,即為功德無量,何況,右老收集頗豐呢!

於右任成為書法大師,到底歸於他的天賦,還是勤勉?還是他的學問,亦或是不凡的生命軌跡?我在另一篇文章中曾經說,總覺得唐以後的書法缺了點什麼,邱教授說是那點匠氣。這很難有統一的說法。台灣的於大成先生說長峰羊毫不能使用,使用了長峰羊毫書法會很糟糕。可是,林散之就用長峰羊毫寫出了那等字。而沙孟海則一般用短鋒,在書寫的過程中,筆鋒爛嘰嘰四處開叉,依然義無反顧地寫下去,寫出了渾然法書。而於右任則是在黑白分明的兩極揮灑,標準草書或者歸結到他的草書,與北碑行書創作肯定不是一樣的用筆,在他那裡並沒有水火不相容。這就是右老的過人之處,也是他讓我們不能忘懷的所在。

美髯公於伯循右任老給我們留下了一片廣闊的天地,他重重地揮一揮手走了。蒼松翠柏環繞,高山之巔,一位巨人在望大陸。何時我們能夠看到,他的靈柩在禮炮五聲中起航,與他的髮妻合葬於三原。起碼現在,我們能夠做的是,瞻仰右老的書作的同時,在心中響起那隆隆的炮聲:一則為功勳,一則為教育,一則為新聞,一則為詩文,一則為書法。中華赤子於右任還沒有安息,他的情深意切的詩所言之志還在飄蕩,終究會有一天,我們在晚風中低回惋唱:右老你回來了,伏惟尚饗!尚饗!