名稱:王尚恭墓誌

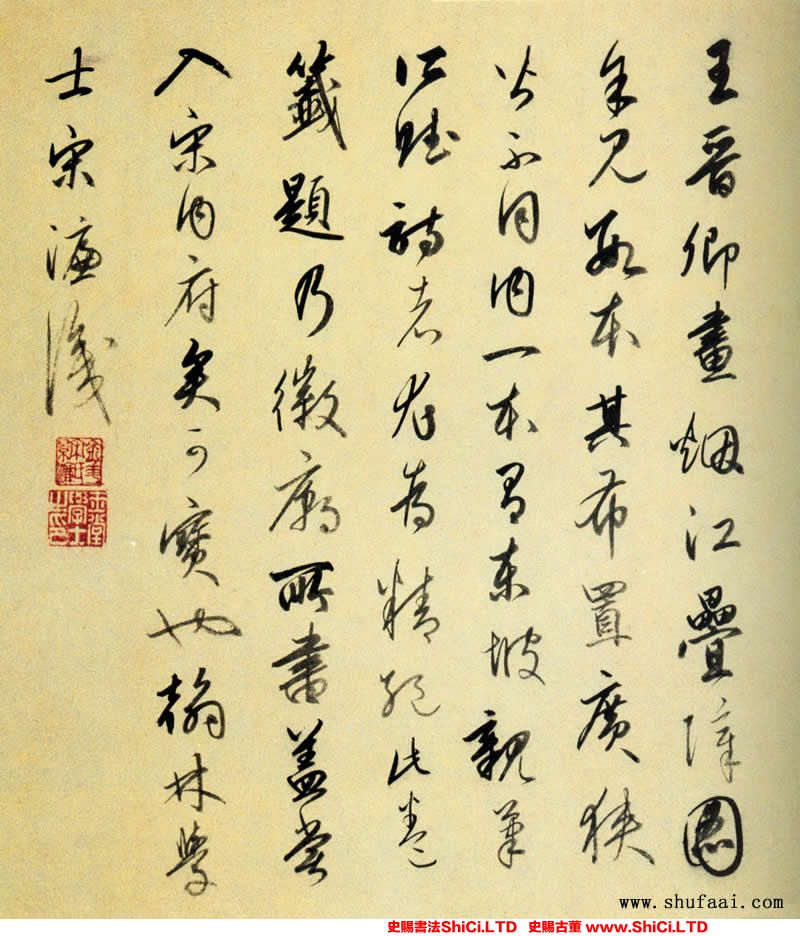

作者:司馬光

年代:五代兩宋

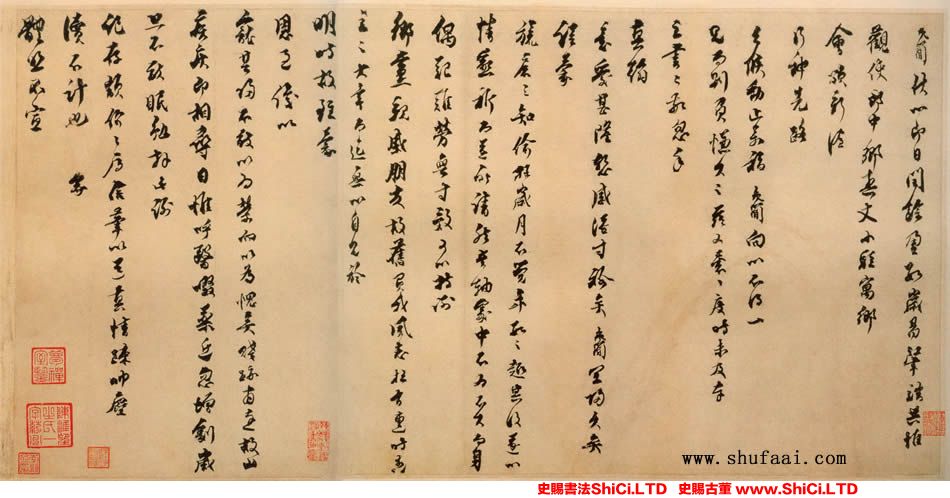

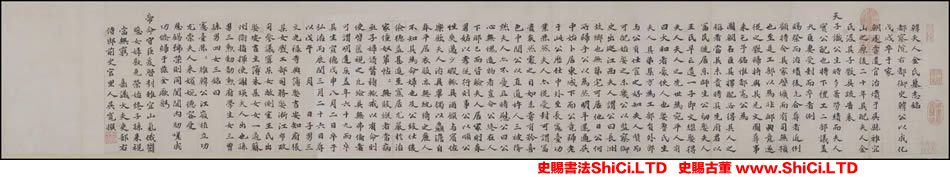

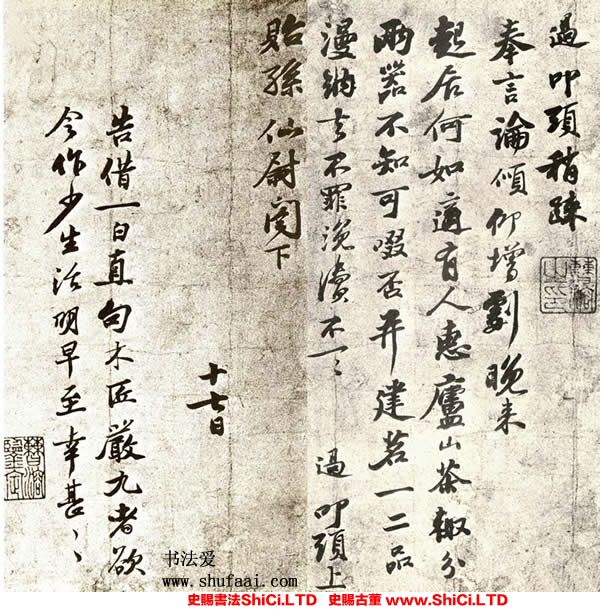

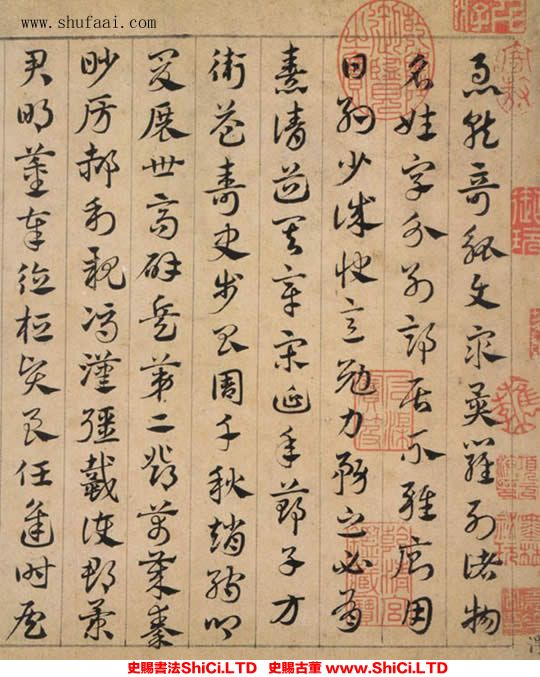

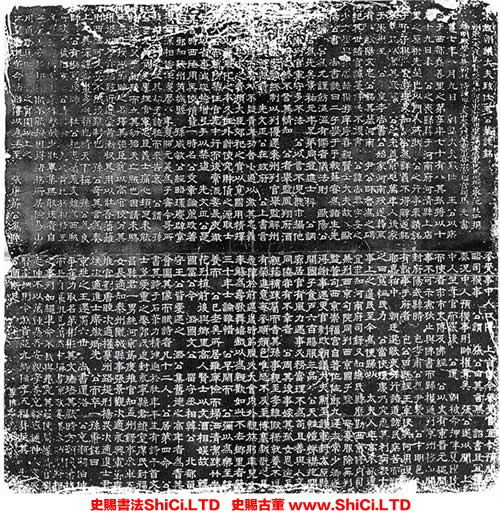

司馬光 隸書《王尚恭墓誌》 開封博物館藏《王尚恭墓誌》於1936年在洛陽北陳莊出土,刻於宋元豐七年(1084)十月。志石呈正方形,長、寬均為77、厚15厘米。志文為隸書,分上下兩列,每列41行,滿行20字。《王尚恭墓誌》全稱為《宋故朝議大夫致仕王公墓誌銘》,其志文由宋代名臣范仲淹之子范純仁撰文,著名史學家司馬光書丹,李稹鐫刻。《王尚恭墓誌》是一方宋代名志,具有較高的史料和書法藝術價值。

王尚恭,《宋史》無傳。《王尚恭墓誌》志文在《范純仁文集》中有記載。另外,在《宋史翼》和《宋元學案補遺》兩本書中,有關王尚恭的事跡皆來源於志文。可見,《王尚恭墓誌》是瞭解、研究王尚恭最翔實、最珍貴的第一手實物資料,可補史料記載之缺。

墓誌中對王尚恭祖籍的記載與史料的記載完全相符。墓誌云:“公之先蓋京兆萬年人,後家於果州,至皇考尚書公始家河南”。王尚恭之父王汲,墓誌中稱“尚書公”。王汲《宋史》亦無傳。據君洙《尹河南集》所載王汲墓碣銘所云:“汲字師黯,祖籍京兆萬年,曾家果州,後遷河南”。志、史可相互印證。

墓誌記載:“元豐七年八月九日,朝議大夫致仕王公,以疾終於西都嘉善裡之第,享年七十有八……十月九日奉公之喪歸葬於河南府河清縣上店裡……”。“公諱尚恭、字安之……少力學與弟尚偕游庠序,喜親賢士大夫……景元年兄弟同登進士科”。後尚恭被任命為慶成軍判官,歷知芮城、陽武、猴氏諸縣,官至朝議大夫。尚恭“天性悌,襟抱開廓,居官有風力,遇事必務當理,不為苟且,善與人交……”

王尚恭在任職期間,為了表達自己改除弊政、富國強兵的政治主張,曾通過范仲淹向朝廷上書:“宜選將帥而委以不疑,責大功赦小過,以激其忠義。節寺觀土木之費,損大臣郊祀亡賞,以寬國用。精擇守令而簡防禁,任官先才行而後常流,委長吏,徹冗員,以省事。減巡檢,增弓手,以禁盜……”。這些切實可靠的建議得到了范仲淹的讚賞。在防禦西夏對宋的進攻時,尚恭多次出謀獻策,在殲敵制勝方面取得了良好的效果。

王尚恭在任武陽知縣時,包拯為府尹,包拯“愛公才明”。一次,經尚恭處理的訴訟案再訴與包拯時,包拯說道:“既經王宰決矣,何用復訴耶?”可見王尚恭處理案事的能力和才幹是十分出色的,他秉公執法,不循私情也是值得人們信任的。

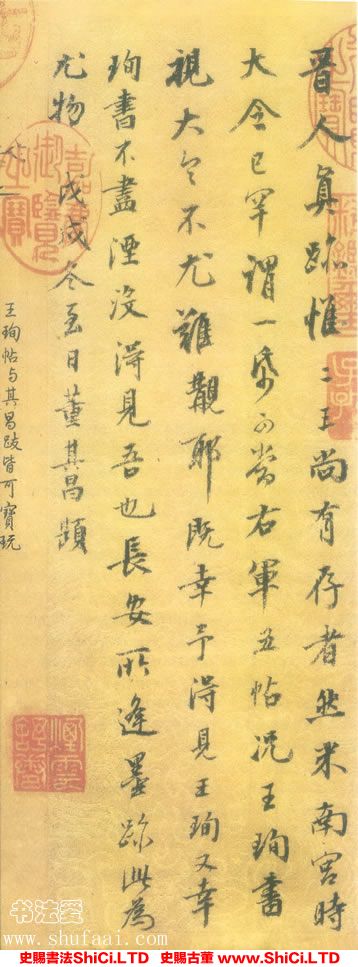

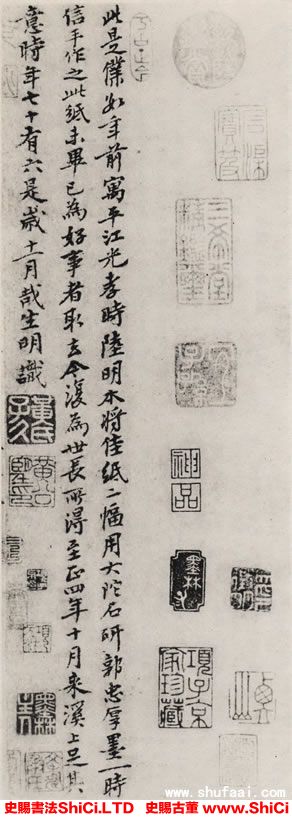

墓誌後一部分記載:“……公已老矣……與鄉里高人賢士以文酒相娛,故韓國富公,今潞國之公,留守丞相韓公、北都留守王公皆愛遇之。潞公集舊德之高年者為耆英會,圖其像而賦詩者凡十二人,公居第四。命公書其詩於石,筆力精健,過於壯年。平生有詩千首,文士多愛重之……”。此段記載說明,王尚恭回鄉後被列入賢人高士之列,為洛陽“耆英會”的成員。“耆英會”即文彥博留守西都洛陽時,集年老的士大夫集會作樂,當時稱作“洛陽耆英會”。在《夢溪筆談·卷九》中均記載有耆英會的來歷、耆英會成員及成員排列順序。耆英會的成員共13人,排列順序以年齡的大小為主要依據,最長者77,王尚恭時年76年,位居第四。這一點志、史記載相符。而不同的是志文記載耆英會成員為12人,為何史書與志文記載相差一人呢?據汪介仁《中州雜俎》云:“司馬光雖參與耆英會,年六十四,不及七十,按白居易九老故事,作為列席。”另志文為司馬光書丹,可能有謙讓之意,故未列入。所以志文記載為“十二人”。

以上志文記述了王尚恭為人豁達、襟懷坦白,足智多謀,為官清廉。年邁回鄉後身居耆英會第四要位,卒後又有朝廷重臣為其撰文立碑,可見王尚恭與反對王安石變法的司馬光,文彥博等人的政治觀點和愛好趣味相同。王尚恭雖史書對其沒有記載,但從志文中不難看出王尚恭在當時並非默默無聞之人,而是一位聲名顯赫、極有影響的著名人物。

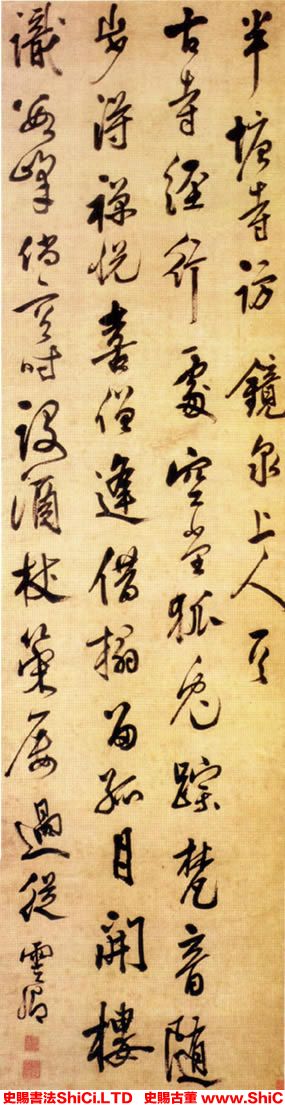

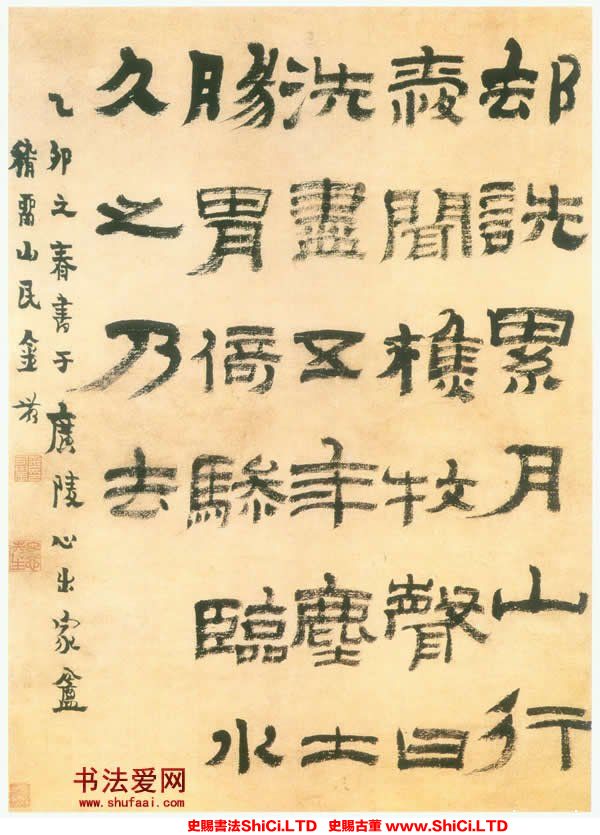

《王尚恭墓誌》是一方集名人撰文、名家書丹、名師鐫刻的集大成之名志。尤其是司馬光書丹的志文,更為書法家所青睞。司馬光雖以史學著稱,而不以書法影響後世,但在當時他的書法也得到人們尤其是士大夫們的一致認可。今存司馬光作品實物不多,共有墨跡、刻帖和刻石三種10餘件,有楷書和隸書等。從文獻記載來看,司馬光的隸書在當時頗有時譽,黃庭堅的《論書》中說:“溫公正書不甚善,而隸書極端勁,似其為人……”。據載宋高宗語稱:“司馬光隸書字真似漢人,近時米芾輩所不可彷彿。朕有光隸書五卷,日夕展玩其字不已。”明末清初朱彝尊引《宋鑒》中有宋高宗珍藏司馬光隸書《中庸》、《家人》五卷的記載。

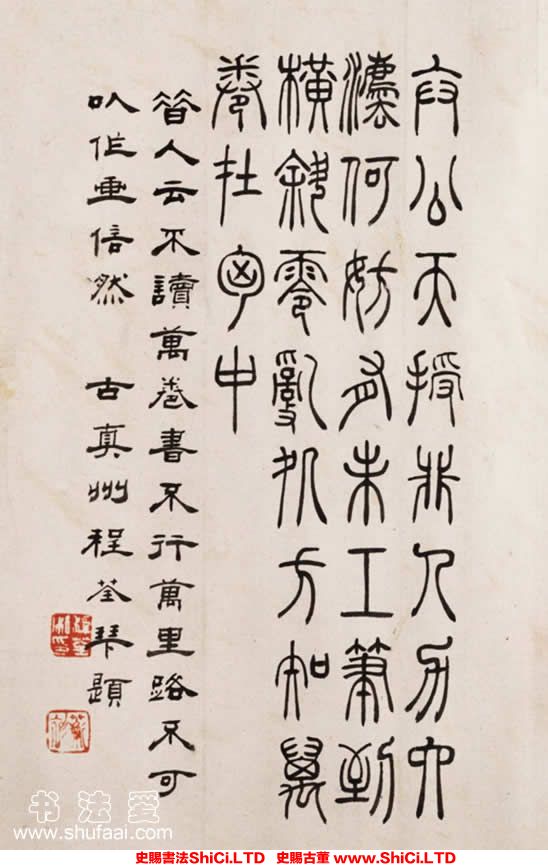

司馬光為何對隸書擅長而又情有獨鍾呢?這是由於他對書畫和金石考古之學極感興趣,同時亦受漢唐一脈傳承的以隸書銘石為古雅莊重,不以楷書為意的書法正統思想的影響。司馬光傳世的墨跡和刻帖均為楷書,今天能看到的司馬光隸書只有浙江杭州南屏山興教寺摩崖《家人》卦、廣西融水老君洞摩崖《家人》卦、山西夏縣《禹王廟題名》、開封博物館珍藏的《王尚恭墓誌》。其中,《王尚恭墓誌》字字清晰,保存完整,能代表司馬光隸書的最高水平。

《王尚恭墓誌》為司馬光晚年所書的一方墓誌。志石佈局分上下兩列,這種形式可能在書寫此志文時為手卷形式,故摹勒在方形志石上只好分為上下兩列。這樣反而使志石佈局疏朗明快,形式新穎別緻。就司馬光書法而論,此墓誌書法取法不高,似是承襲曹魏《王基殘碑》等“銘書石”而來,故其淳古不及漢隸、流美不及唐隸,但其用筆方折斬截,筆力力透毫端,筆畫沉澀剛勁,結體多取縱勢。字體雖小,而意氣雄厚。轉折之處,鋒稜宛然,剛柔相濟。線條以直弧相參,於樸拙之中帶有十分秀美之態。其隸法之外兼帶楷意,無一般唐隸多見的肥滿之弊,有不怒而威的風致。在唐人尚法,宋人尚意之風盛行之際,可謂難得之佳作。通觀整篇志文,樸茂高古,氣勢雄渾,透露出很強烈的金石氣息。

司馬光雖不以書法名揚天下,但他能根據個人胸臆,博采眾家之長,融漢隸的凝重、晉人的蘊藉、唐楷的剛健於一爐,形成鮮明的個人面貌和風格,在宋人書法中也是獨樹一幟的。(作者: 唐鼕鼕)