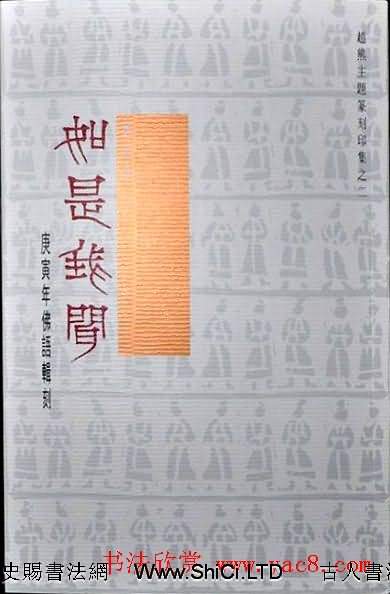

所謂篆刻中的做印法,是指並列於篆法、章法、刀法之外的又一法,此法從古代的印章製作到明清以來的篆刻創作中都普遍用之,但未能進行理論上的梳理。刀法觀念是明代印人建立的,其核心內容是“傳筆法”。而為製造印面特殊的金石效果採用的其他技法手段就是做印法。做印法與刀法只是概念上的區別,在具體技法、具體作品中有時是相互滲透而存在的。出於不同的審美思想,歷來印人們對於做印法有兩種態度,一種持否定態度如趙之謙、黃士陵、齊白石等,另一派從文彭到吳昌碩等印人則在技法中廣泛使用。當代篆刻創作發生著巨大變化,傳統的刀法程式,單純傳達筆意的刀法觀已滿足不了對印面新形式追求的需要,印人們不擇手段地採用各種篆刻技巧,做印法在當代篆刻創作中顯示出重要作用。篆刻技法的變化與篆刻審美乃至整個時代審美的傾向有著密切的聯繫。

所謂篆刻中的做印法者,是指並列於篆刻中篆法、章法、刀法之外的又一法,此法並非這篇小文中所獨創,而是在篆刻創作實踐中早已有之,只是未曾有人把這做印法堂而皇之作為一法提出來罷了。簡而言之,做印法是指除刀法之外為製造印面效果而採用的各種特殊技巧。

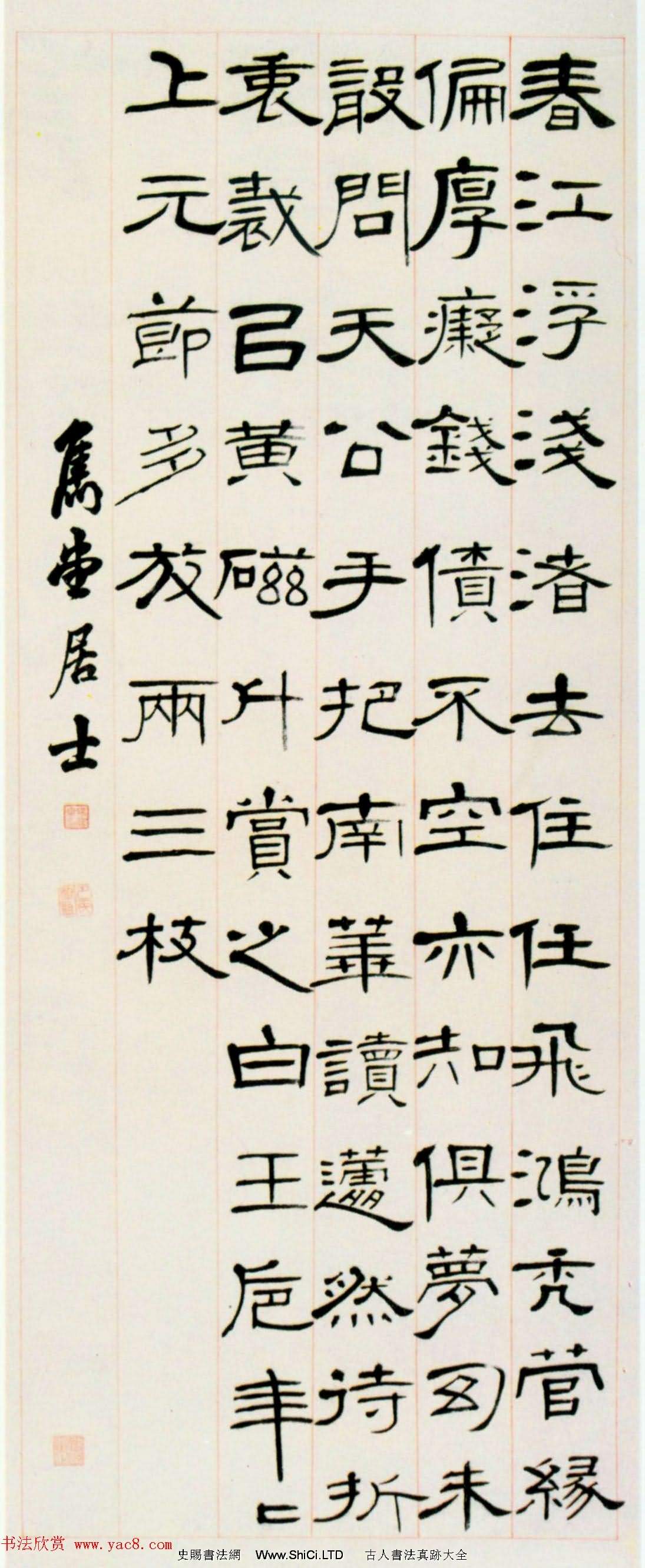

古印章的製造,是一種工藝,通過工藝製作表現出了篆刻美。工藝製作中的“做”是其技術手段,古銅印的製造,從先製作模型始,再依模制范、熔金澆鑄、清砂修整等一套工序,這一工藝流程有可能是由多人按流水作業完成。即便是鑿印,按一般工藝去忖度,也非每一個線條由一刀鑿成,並且鑿完後對翻出印面的毛邊還應銼平修整。玉印也非用刀刻成,而是反覆碾磨而成。古印的製作是經過特殊的工藝完成的,其中並沒有今人所謂的刀法。刀法概念的提出是較晚的,元代吾丘衍所著《三十五舉》中尚未論及篆刻用刀問題,極有可能當時篆刻作品的完成是由吾丘衍篆印後交工人刻鍥完成,吾氏沒有刻印的體驗,自然無從談起刀法。到了明代,周應願《印說》中提出關於篆刻用刀的重要作用。刀法概念的產生,來源於文人親自動手刻印,來源於與書法中筆法的比較,《印說》中就將書與印、刀與筆比較而論:

作書執筆如印印泥,如錐畫沙,如屋漏痕,如折釵股,雖論真體,實通篆法,惟運刀亦然。而印印泥語於篆,更親切……錐畫沙與刀畫石,其法一耳。

刀法觀的建立,來源於文人對篆刻的審美觀,明清印人認為篆刻藝術是“鐵筆”所為,要通過刀意表現筆意,通過印面方寸表現書法的意蘊。明人金光先在《印章論》中首先使用“刀法”一語:“夫刀法貴明筆意,蓋運刃如運筆。”刀法與筆法、運刀與運筆是密切相關、並列而存的。朱簡說:“刀法者,所以傳筆法也。”直接說明了刀法的本質特點。

明清印人雖然強調使刀如使筆,以刀法傳筆法,然而也深知書法中的筆法不能替代、等同於篆刻中的刀法,朱簡在《印經》中引用王世貞的印論:

論印不於刀而於書,猶論字不以鋒而以骨。刀非無妙,然必胸中先有書法,乃能迎刃而解。

他強調刀鋒與筆鋒同樣重要,書法失去筆鋒而論骨力與篆刻失去刀鋒而論筆意同樣是荒謬的,胸中之書法必須由手中之刀法表現出來。篆刻中的“書法”是在創作者的意會之中,表現在印面上的,應是起止分明的爽爽刀意,通過具體的刀意傳達出審美感覺上的筆意。朱簡在《印經》中進一步論及刀與筆的關係:

吾所謂刀法者,如字之有起有伏,有轉折,有輕重,各完筆意,不得孟浪,非雕鏤刻畫,以鈍為古,以碎為奇之刀也。刀法者,所以傳筆法也。刀筆渾融,無跡可尋,神品也。有筆無刀,妙品也。有刀無筆,能品也。刀筆之外而有別趣,逸品也。有刀鋒而似鋸牙燕尾,外道也。無刀鋒而似墨豬鐵線,庸工也。

刀法是篆刻的表現,書法意味是其內涵。重刀法技巧表現者,朱簡謂之能品,而重內涵輕表現者,謂之妙品,只有刀筆渾融無跡可尋者,方為神品,而誇張刀法成病態者是破壞筆法的外道,單純追求縷刻技術者是喪失筆法的庸工。

刀法,具體言之是用刀的方法,當然這種用刀之法是具有一定書法屬性的,不是單純工藝性的,在長期篆刻用刀實踐中,形成了不同的刀法程式,並由這不同程式的刀法創造出不同藝術效果的印面線條,傳達出不同特點的“筆意”。篆刻創作是用以刀刻石的方式完成的,印章刻制本身就含有一定的工藝製作性,所以篆刻刀法與篆刻做印法之間是相互交織不可絕對化區分的。古人對刀法與做印法的區別在於“刀法者,所以傳筆法也”,那麼不具有筆法節律感的用刀或非用刀在印面產生的效果,既可視為做印法。然而筆法或謂之筆意不是單純的和形質非常具體的,而是豐富的,可意會而難以言狀的,印面所求的筆意不是對書法筆意的機械模擬,而是通過運刀產生與書法筆意相通的一種藝術節律感。明人程遠《印旨》中說:“筆有意,善用意者,馳騁合度;刀有鋒,善用鋒者,裁頓為法。”這馳騁合度與裁頓為法,就是刀法與筆法相通的那種藝術節律感。

為表現這豐富的並且難以具體形狀的筆意,就相應產生了豐富的刀法,清人陳《印說》中有一段論刀法的話:

用刀之法,一刀去,又一刀去,謂之復刀;刀放平若貼地,謂之覆刀,又名平刀;一刀去一刀來,謂之反刀;疾送若飛鳥謂之飛刀,又名沖刀;不疾不徐,欲拋還住,將放更留,謂之澀刀,又名挫刀;鋒向兩邊相摩蕩,如負芒刺,謂之刺刀,又名舞刀;刀直切下去,謂之切刀;接頭轉接處,意到筆不到,留一刀,謂之留刀;刀頭埋入印文內,謂之埋刀;既印之後復加修補,謂之補刀。又有單入刀、雙入刀、輕刀、緩刀。各種刀名,雖不可不知,然總要下刀有輕重、有頓挫、有筋力,多用中鋒,少用側鋒,時時存古人寫字之法。若信筆為之,或過於修飾,則呆板軟弱之病多矣。

個中敘述各種刀法的具體操作技巧,其中有很多“做印法”的成分,刻與做分焉不清,其區分在於“時時有古人寫字之法”,即是刻出的線條具有筆意便是刀法,否則就是非刀法。

又如張在辛《篆印心法》中的一段:

宜鋒利者,用快刀挑剔之;宜渾成者,用鈍刀滑溜之。要括利而不得精彩者,可於石上少磨,以見鋒稜。其圓熟者,或用紙擦,或用布擦,又或用土擦,或用鹽擦,或用稻草絨擦,相其骨格,斟酌為之。

為求得篆刻線條不同的審美質感,而採用不同的技巧,其中刀法與做印法常常是糅合在一起的。“快刀挑剔”、“鈍刀滑溜”,可以歸入刀法之中,但在石上磨,以各種異物擦印面的特技,分明做印法無疑。刀法與做印法只是概念區分,在篆刻創作的具體操作中,常常是相互滲透交織,其區分是模糊的。

篆法、章法、刀法三者構成了篆刻藝術的三要素,而對於採用做印法,歷來頗有爭議,篆刻家各依自己的審美態度而選定自己的創作技法。從傳統的文人審美觀出發,有許多印人反對篆刻刀法之外的做印法。書法中,孫過庭在《書譜》中就反對筆法之外的巧飾:

復有龍蛇雲露之流,龜鶴花英之類,乍圖真於率爾,或寫瑞於當年,巧涉丹青,工虧翰墨,異夫楷式……

對於那些畫字、做字而不是寫字,孫過庭認為是左道旁門,是不屑論及的。甘在《印章集說》中說:

古之印,未必不欲整齊,而豈故作破碎?但世久風煙剝蝕,以致損缺模糊者有之,若作意破碎,以仿古印,但文法、章法不古,寧不反害乎古耶?

顯然,他反對刻意追求古印剝蝕斑駁而失去字法之古,延伸論之,他也是在反對製造印面剝蝕斑駁效果的做印法。楊世修《印母》中一段:

犯造之法,惟飾為易。刀筆之下,天然成章,乃非法增添,無端潤色,畢竟翦花綴木,生氣何有?

他反對刀筆之外的做印手段,反對印面“翦花綴木”的裝飾效果。清人桂馥《續三十五舉》中也有同樣觀點:

《考餘事》曰:“今之鍥家,以漢篆刀筆自負,將字畫殘缺,刻損邊旁,謂有古意,不知顧氏所集四千餘印內,無十數損傷,即有傷痕,乃入土久遠,水銹剝蝕,或貫泥沙,剔洗損傷,非古文有此。欲求古意,何不求其篆法、刀法,而竊其損傷形似乎?”

張舍人塤曰:“漢印多拔蠟,故文深字湛,其有剝爛,則是入土之物。今人仿漢印,有意脫落,字無完膚,此畫捧心之西子,而不知其平日眉目,固朗朗然姣好也。豈不甚愚也哉?”

這種反對以非刀法的做印手段去製造印面剝蝕斑斕的觀念,被趙之謙運用於創作實踐中,他認為篆刻的古厚之氣要以自然爽健的刀法表現,而不在於製作斑斕的印面效果,他在“何傳洙印”邊款中說:

漢銅印妙處,不在斑駁而在渾厚,學渾厚則全恃腕力。石性脆,力所到處,應手輒落,愈拙愈古,看似平平無奇,而殊不易貌……

黃士陵很讚賞趙之謙的這種創作思想,他在“歐陽耘印”邊款中說:

趙益甫仿漢,無一印不完整,無一畫不光潔,如玉人治玉,絕無斷續處,而古氣穆然,何其神也……

他對於在印面仿做古印之斑駁不以為然,在“季度長年”印款中刻道:

漢印剝蝕,年深使然,西子之顰,即其病也,奈何捧心而效之。

黃士陵在創作中貫徹自己的審美觀,用刀光潔挺拔,印面完美無缺,技法中不使用刀法之外的任何做印手段,成就了一種“朗朗然姣好”的印面效果。

齊白石比起趙之謙、黃士陵,可謂是篆刻中的大寫意派,但齊白石是反對做印法的另一類代表。白石雖重視印面效果動人,但他依靠爽健、猛利的單刀去刻自然形成的一面挺拔、一面迸裂的線條,表現書法中具有特殊效果的筆意及印面痛快淋漓的氣氛。他講求創作過程中的痛快,不去斤斤計較細節,不用做印手法去製造印面效果。白石曾說刻印要“不為摹、作、削三字所害,虛擲精神”,“余之(用刀)純任自然,不敢妄作高古”,就是說他不願用做印的手法去追求貌似高古的假古董。白石有一首“題某生印存”詩並題解:

古今人於刻石只能蝕削,無知刻者,余故題此印存,以告來者:“做摹蝕削可愁人,與世相違我輩能,快劍斷蛟成死物,昆刀截玉露泥痕。”世間貴痛快,何況篆刻風雅事也。

他認為刻印是痛快事,一刀刀爽爽刻去才能得痛快淋漓之妙,刻意做作、精工巧飾、模擬銹蝕皆有害創作情緒的宣洩,有害藝術的最高境界自然二字。

在篆刻中反對製作效果、輕視刀法作用最甚者莫過近人馬衡先生之論,他在《談刻印》一文中有一段話:

……徒恃其運斤之力,以攻方寸之石,劍拔弩張,猙獰可怖,毫無美感可言。彼則沾沾自喜曰:此漢鑿印之遺法也。一何可笑至此。此蓋代表陋而妄者也。漢印中之鑿印,有刀法而無筆法,有橫豎而無轉折,為當時之急就章。作者偶一效之原無不可,不能專以此名家也。

……可見刻印必自寫篆隸始,吾丘氏固未嘗專授人以刀法也。刀法為一種技術,今謂之手藝。習之數月,可臻嫻熟。研究篆體,學習篆書,則關於學術,古謂之小學,窮年累月,不能盡其奧藏,其難易豈可同日語哉?

馬衡反對模擬漢鑿印,並且貶刀法為手藝,奉篆法為學術,雖與趙之謙、黃士陵、齊白石同樣是反對摹古印之貌,而本質卻是相悖的。趙、黃、齊之反對做印摹古,是藝術創作的一種主張,而馬衡之反對摹古,是站在文人學者立場上的片面之論,失去了篆刻的藝術立場。

前人一直在強調刀法表現筆法之論,但篆刻畢竟不同於書法,篆刻除了具有一定書法屬性外,還具有美術等其他多種屬性,從而共同構成了篆刻藝術的獨立品格。因為它憑借方寸印面的形式,就有一個如同繪畫中“經營位置”的問題。篆刻的審美習慣是逐漸積澱而成的,篆刻獨特的藝術語言是以秦漢古印為基礎的,古印中靠自然因素而形成的斑駁朦朧之美已是表現篆刻特殊的金石意味的重要內容,在後世的篆刻創作中,在印面上創造這種斑駁朦朧的效果,以表現古印中的金石之氣,實際已成為一種重要的創作手段。而製造這種斑駁朦朧效果,單靠固有的沖刀、切刀種種刀法程式顯然不夠,單純傳達筆意的線條也不足以表現印面的金石氣氛,於是印人自然而然地尋求刀法之外的特殊技法以製造印面效果,這就是做印法產生的審美基礎。在書法創作中,一筆筆寫去,不重複,不描飾,而篆刻刻制的過程卻不是這樣,所謂的“大膽下刀,細心收拾”,這“細心收拾”即為書法所無,是修改與巧飾,其中有很大做印的成分。

前文引朱簡《印經》中有一句“刀筆之外而有別趣,逸品也”,這刀筆之外,當是做印之法。篆刻具有一定的美術屬性,繪畫中筆墨之外的製作方法或許與篆刻中之做印法有相通之處。唐張彥遠《論畫》中論及“吹雲潑墨體”的製作:

古人畫雲,未為臻妙。若能沾濕絹素,點綴輕粉,縱口吹之,謂之吹雲。此得天理,雖曰妙解,不見筆蹤,故不謂之畫。如山水家有潑墨,亦不謂之畫,不堪倣傚。

雖說是“不堪倣傚”,畢竟說出了繪畫中有這種筆法之外的技巧,並且雖失筆蹤,卻得天理。袁三俊《篆刻十三略》中說:

寫意若畫家作畫,皴法、烘法、勾染法,體數基多,要皆隨意而施,不以刻劃為工。圖章亦然,苟作意為之,恐增匠氣。

以繪畫中的各種獨特技法而喻篆刻中“隨意而施”的各種做印法,直接道出二者的相通之處。再看沈野《印談》中一段話:

梅花道人作山水,先以禿筆蘸墨水,淋漓亂灑,然後隨其粗細濃淡處,用筆皴之。及成多天然之致,人效之鮮能及者。余刻印章,每得魚凍石,有筋瑕人所不能刻者,殊以為喜,因用力隨其險易深淺作之,銹色糜爛,大有古色。

此亦繪畫與篆刻製作技法之比較,篆刻中利用印材質地特點而達到特殊的藝術效果,亦做印之一法。

清人汪維堂在《摹印秘論》中說:

摹印有八法:制印、畫格、落墨、用刀、蘸墨、擊邊、潤石、落款。以為八法,不可不知。

其中擊邊、潤石二法為做印之法,其說擊邊與潤石之法:

摹印完成,其印四圍整齊,用刀輕擊邊稜,仿摹古印,亦有不可擊者,須留心辨之。今人甚造破碎,甚為可笑。

石粗不滑,少用鹽擦即滑,即字面輕輕擦之,字亦嬌媚,只不可重擦。

分明是製作性的技巧。再看沈野《印談》中的一段話:

文國博刻石章完,必置之櫝中,令童子盡日搖之;陳太學以石章擲地數次,待其剝落有古色,然後已。

皆為倣傚古印斑駁朦朧,不擇手段,各出奇技之例。做印之法,於技法上印人各自獨出心裁,並無一定法或可言,唯視意欲求得的效果而擇技巧。孫光祖在《古今印製》中說蘇宣製作印面剝蝕的效果,本不出於古印,而是受碑刻啟示所為:

印章只有爛銅,碑刻乃有剝蝕,印文剝蝕,歷朝未有。明蘇嘯民欲以其胸中《石鼓》、《季札》諸碑刻之道,形之於鐵筆之間,因脫去摹印之成規,力追倉、史之神理……

徐上達在《印法參同》中論及出於玉印與銅印不同的材質所形成的不同藝術效果,倣傚時要採用不同做印手段:

如銅章,需求所以入精純;玉章,需求所以出溫栗。銅角宜求圓,玉角宜求方。銅面需求突,玉面需求平。蓋銅有而玉終厲也。至於經土爛銅,須得朽壞之理,朱文爛畫,白文爛地,要審何處易爛則爛之,筆畫相聚處,物理易相侵處,乃然。若玉,則可損可磨,必不腐敗矣。

篆刻作品最終的欣賞對象是鈐蓋出來的印拓而不是原石,寬泛而言,鈐蓋印章的各種技法也可歸入做印法的範圍。張在辛《篆印心法》中有一段關於鈐蓋印拓的記述:

或用厚紙墊印,或宜薄紙墊印,或不用紙墊於極平板上印之。視其所刻之家法,審其印色之濃淡與印之相宜,亦一助也。至其下手之輕重,則又不可不知。

看來古人早就重視刀法之外的一切技法。做印之法,許多有名的印家都採用了,據說吳昌碩刻完印後,為求得印面蒼渾的效果,常採用一些奇特的手法去“做”,《安持精舍印話》引鄭文焯筆記云:“往見老鐵刻一石罷,輒向敗革上著意摩擦,以取古致,或故琢破之,終乏天趣,亦不足一厄。”認為“語雖近貶,其意甚是”。或有說吳昌碩的某些白文印,印面並不磨平,而是中間微凸,以求得鈐蓋出印跡四邊具有朦朧效果,此皆為做印的不傳秘訣。以印面不平而求得特殊效果者,來楚生亦用之。他在《然犀室印學心印》中說:

印面磨時必須平,刻時或可使之不平,不平則印面著紙有輕重,而印泥之色有濃淡矣。輕重分而變化出,濃淡見而筆墨生,趙悲庵嘗云:“古印有筆兼有墨,今人但有刀與石。”蓋只知於筆墨肥瘦中求筆墨,而不知於印面高低上生變化耳。試觀古印若有若無處,即印面不平之一證。印面使不平,其法有二:或以刀柄擦之,或以銼刀銼之,各隨其便耳。

鄧散木與來楚生都是印面做殘的高手,而細體會其印面殘破效果,鄧氏用刀刃,而來氏用刀柄或為其他鈍器,其做殘效果的質感各自與其印風統一協調。做印之法,印人們早就使用了,只是做於室內而不宣諸言表,更無人去做理論上的探討。

篆刻創作中採用做印法,不但與美術中採用的非筆法的特技如“吹雲彈雪”之類相呼應,而且與書法中自明末以來對以二王為宗的古法用筆的改變相呼應。明末以王鐸為代表的諸書家為適應把掌中案上把玩的小品變為鴻篇巨製壁上觀的大幅,各自創造了風格化、個性化的用筆,與純正二王古法用筆相比較,其中不無“做”的成分。尤其是用墨,宋人主張用墨要一點如漆,黝黑如小兒睛,反對湮化漲墨,到了王覺斯筆下,則大量運用漲墨,以求得水墨淋漓的效果,這其中也是反古法的“做”。到了清代中葉碑派興起,為追求具金石感的線條之美,書家從工具選擇到執筆、運筆方法都對前人有許多突破。書法、篆刻創作在明季以來技法上的許多突破,當與加強作品表現力的審美變化有關,其“蕩盡古法”之過,在一個“做”字,其創作發展出新之功,也當在一個“做”字。

一種篆刻風格,當由其篆法、刀法、章法及做印之法共同構成,其中篆法一直被人們視為風格的基石,但刀法、做印之法與作者所習慣的印面構成形式都在起著綜合作用。我們不可想像,吳昌碩風格的篆法用黃士陵或齊白石的刀法去完成,吳派印風中的篆法、刀法以及其做印手法是密不可分的。通過刀意傳達筆意,運用做印法去烘托印面氣氛,強化篆刻所特有的金石感。

當代社會生活方式與思維方式發生了巨大變化,不可避免引發著人們審美傾向的改變,在這個時代的大環境中,近年來,篆刻藝術從創作觀念到作品形式也都發生了很大變化。在當前的篆刻潮流中,以漢式為典型的古典的中正沖和之美,以及明清流派印中所表現的文人式的典雅之美,人們覺得“不過癮”了,而作品的表現效果,對視覺的審美衝擊力在加強,傳統的篆法是篆刻基礎的說法,刀法所以傳筆法的觀點受到衝擊。篆刻創作出現了美術化的傾向,加強了印面的形式構成特點,淡化了刀法所傳達出的筆意節律感。隨著創作觀念、作品形式的變化,必然引起技法的變化,傳統的刀法程式與流派越來越不明晰,創作中不再依照過去的沖刀、切刀、浙派、鄧派、齊派等用刀法式,為在印面上求得新穎的、不與人同的、具有審美衝擊力的線條或塊面的質感,不擇手段地採用各種獨出心裁的技巧,做印法在當代篆刻創作中顯示出越來越重要的作用。以傳筆法為特點的刀法在萎縮和淡化,篆刻與美術、與工藝等其他門類的聯繫密切了,或者說區分稍為模糊了,改變了篆刻與書法聯繫的相對單純性。

對於篆刻創作發生的這種變化,我們且不必匆匆論定其是非正誤,而應當由創作發展自身去做回答,由篆刻藝術發展過程中自身的淨化能力去保持其獨立品格,並通過新的探索去充實和發展篆刻藝術的表現語言。我們應該看到,篆刻創作發生的這種變化並非孤立的現象,有其自身發展的必然性。我們可以看到在近年全國重要的書展中,許多獲獎作品的製作因素在審美中起到了重要作用,全國美展中獲獎的中國畫也有許多採用了特殊製作手段。我們還可以看到,現代派的文學創作中情節變得不重要,作家追求一種朦朧的意識流貫注在作品之中;現代派的音樂中,旋律淡化了,而加強和聲與節奏以創造一種氛圍;書法創作中,傳統書法的核心筆法淡化了,而墨法因素、章法因素以及由染色做舊,使用特殊工具、材料所造成的效果加強了。這些,與篆刻中淡化了“所以傳筆法”的刀法,而加強了種種做印法如出一轍,共同構成了這個時代藝術創作特點的一個面。