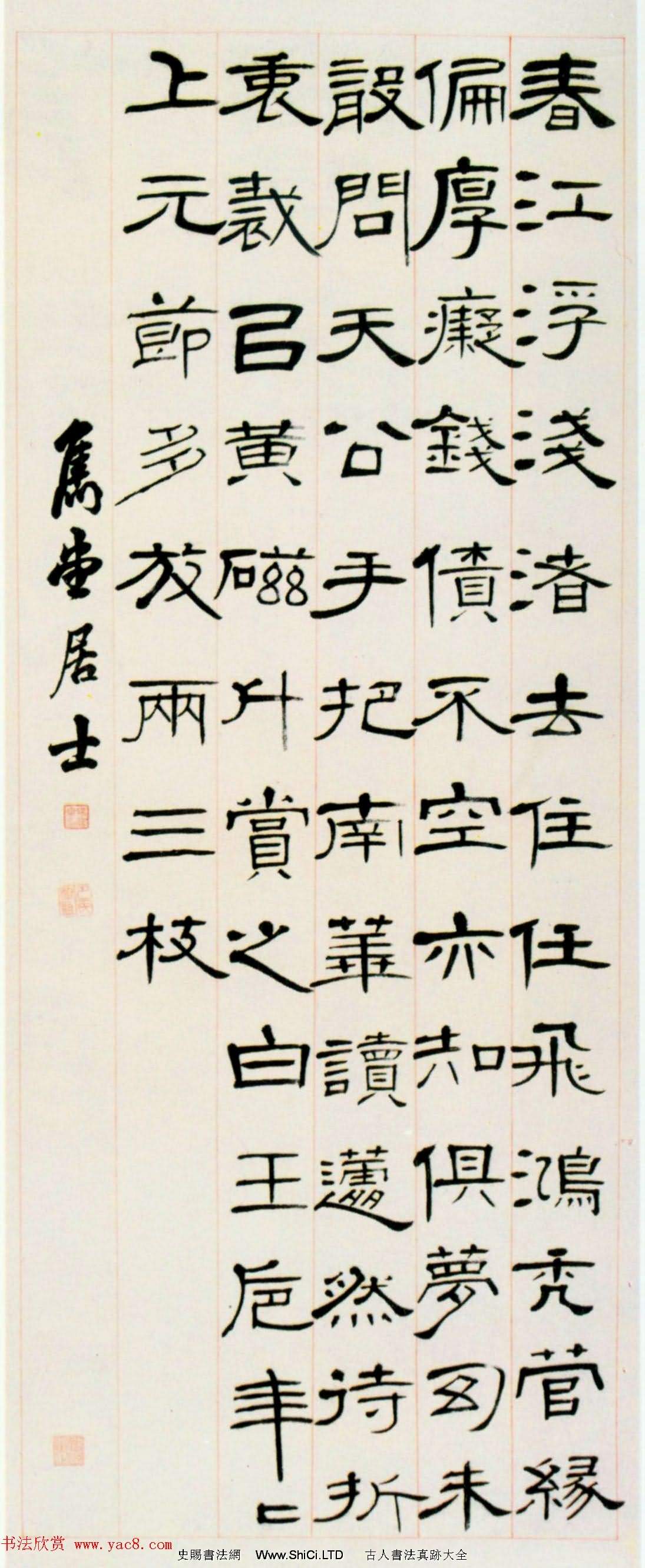

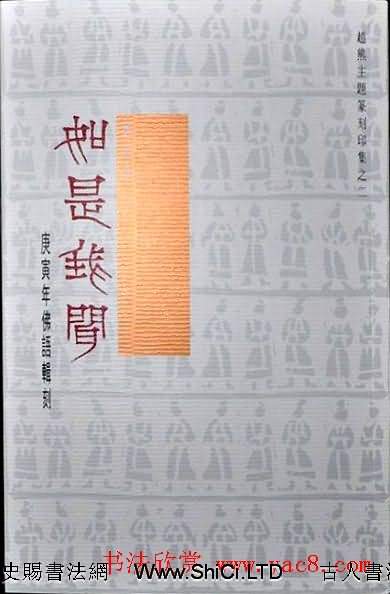

“刀刻、做印、鈐拓”是馬士達在所著《篆刻直解》中提出的。1991年寫就、1993年出版的《篆刻直解》是目前僅見的馬士達篆刻專著。他自謙說他不擅文字,但並不等於他不擅思考,尤其是深入細緻條分縷析的思考。不然,這些鞭辟入裡言近旨遠的閎意妙旨從何而來?

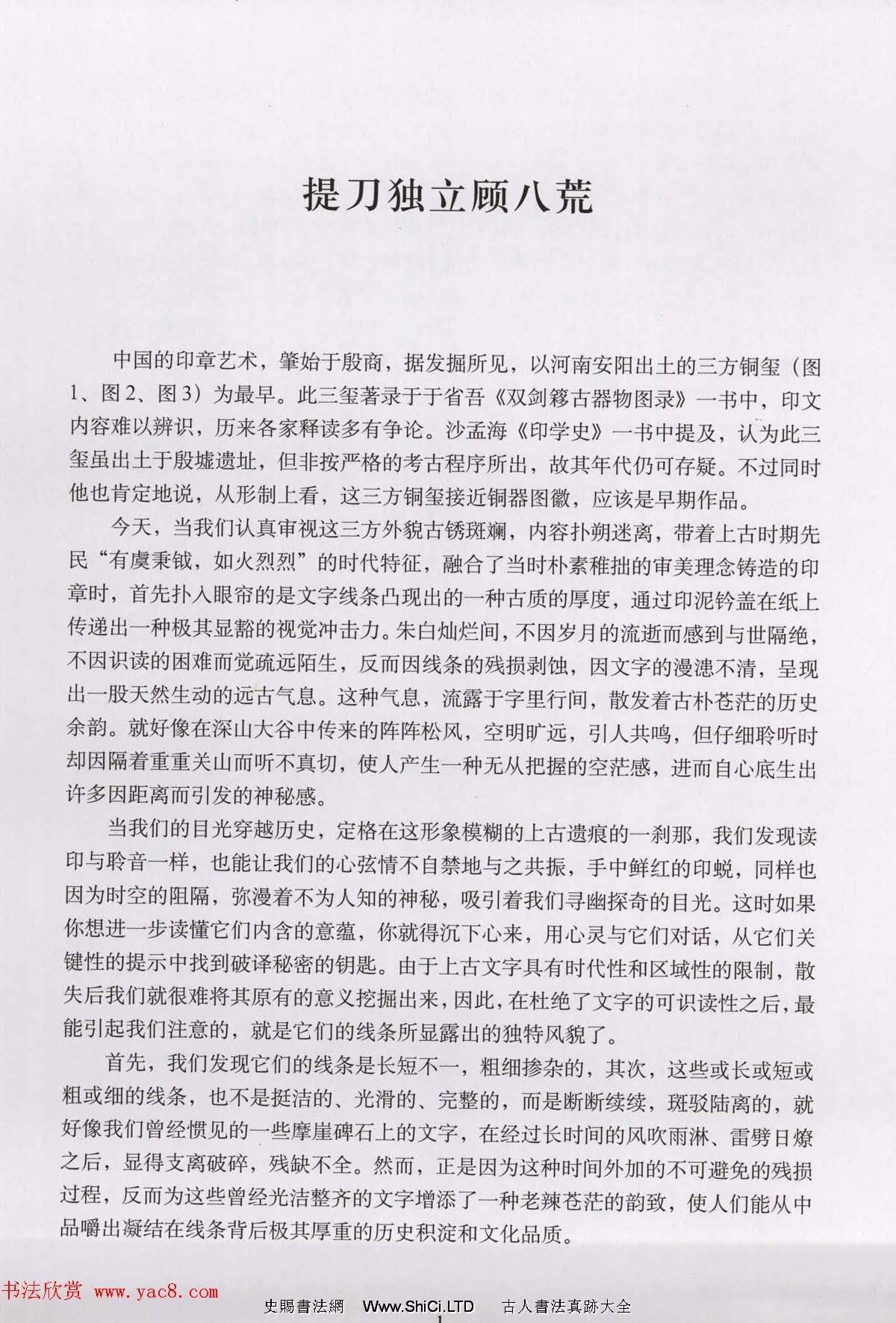

在“篆刻的製作與效果”的章節中有精闢的論述。他認為,我們今天巡視古代印章的“藝術效果”,實際上是對鑄、鑿、琢、焊四種製作方法所獲得的異趣的一種理解。製作方法不同,線條的異趣也不相同。加之“天工”之無意破“人工”之有意,致使古代大部分印章進入了我們的審美視野。從這個角度,他認為,“所謂篆刻的製作過程,實際上即是一個充分強調藝術表現手法的過程,亦即為造成某種藝術效果而充分調動和運用種種可能的表現手法的過程。”注意,是“種種可能的表現手法”,而不是一種。法無定法,不擇手段,切忌循規蹈矩。有這樣直指藝術創作本源的理論高度,技法層面的“刀刻、做印、鈐拓”就被統攝為一個完整的篆刻創作過程,三位一體,缺一不可。這就是創作家言!沒有任何拖泥帶水,雲山霧罩,刪繁就簡,直接點中要害,乾脆,深刻,豁然開朗!

馬士達於篆刻服膺四人,首推當然是吳昌碩,脾氣相投。第二個是齊白石,峻邁剽悍。第三個是易大廠,生拙靈動。第四個是來楚生,恣肆雄強。馬士達的篆刻藝術成就主要來源於這四家,得四家之長,當然也離不開古璽秦漢印源頭的法乳滋養,離不開書法繪畫藝術理論的輔佐支撐。

馬士達目光敏銳,善於發現。從他對篆刻原型“大鴻臚丞”的分析中,我們感覺到他對“做印”層面異趣的高度讚賞,並能理解他將這種異趣渾然一體地融入到自己的篆刻創作中而採取的種種手法。他說,“‘鴻’字和‘丞’字之間貫通的一道斜槓,更純屬大自然的無情‘破壞’,而正是緣於有此一破,加強了這兩個字之間的聯繫。同時,這道白槓從跡象上看,明顯是在強力之下被硬物擦傷,能顯示出一種力量。”僅有外來線條的加入還不夠,還必須“顯示出一種力量”。前者是章法上的需求,後者則是審美上的需要。人生因為意外而歷練,篆刻因為異趣而豐贍。“自以為得計”的“靳以”印中,中間憑空插入一斜槓,其角度之大,疑為飛來之物。它肯定不是從實用印章中模仿而來的,它只能屬於馬士達的。對於界格印式,這道斜槓可能有點突兀,但它對此印的章法卻是必須的。左右筆畫空間懸殊的兩字因為有了這一道斜槓,而得到了有效溝通。儘管這個溝通表面上看有點不對等,但它確實是和諧而又充滿張力的。“馬士達印”的格局很大,殘存的兩條豎邊線可以讓你想像原印裡面有更多的東西。如果說右邊線還有邊框團聚的意思,那麼,中間的這條豎線分割則純粹是為了章法上的平衡,視覺上的衝擊了。大塊面的迸裂奪人眼球,使之從吳昌碩式的線條雄強蛻變為整個印面的雄渾。它不再斤斤計較於某一根線條的完美,而是從大處大局著眼,總攬全局,謀篇佈局,從而達到渾厚華滋,和金精美玉相對的高古荒原。這也就是他說的“為造成某種藝術效果而充分調動和運用種種可能的表現手法”。中豎線的章法介入在近作“郭列平印”(圖6)和“廖魯敏”(圖7)中,又給我們帶來新的線形線質變化。前者,作為印面最長的一根豎線和文字線條融為一體,右傾的姿態起到了重要的章法平衡作用;後者,單刀形質,鋒利挺銛。並作為“廖”字“廣”字旁的向下延伸,分割的左傾姿態同樣起到了重要的章法平衡作用。一左一右,隨機生發,渾然一體,無跡可尋。

刻是什麼?刻是刀刻。他從“篆法、章法、刀法”的技法中,借來“刀法”,替換為“刀刻”,成為篆刻製作之首法。雖然只是一字之差,但它卻具有重要的做印法意義。將刻刀還原為製作工具,注重“刻”的過程,而不再是“法”的規定。他說,“篆刻之刀刻,如同古代印章之鑄、鑿、琢、焊,為製作過程之首道工序。其線條效果多為‘肯定’,亦多在‘意內’;‘肯定’則見骨力,‘意內’即非‘失控’。用刀之理,盡在於此。”此時的刀刻主要是為了得到肯定見骨力的,是在控制下的意料之內的線條,是“首道工序”,離作品成功的意外旨趣還有一段距離。

做是什麼?做是做印。“乃是根據需要,對印面作再加工的過程,包括用刀修改,兼及敲擊、打磨諸法,莫不能用,但求竭盡‘人為’而近乎自然。明清篆刻家多不知此理,近代雖不乏‘做印’者,而真正會‘做’、能奪天工者,恐怕只吳昌碩一人而已。”他還以“食古而化”的創作過程為例,從初刻效果到修改再到打磨,層層剝筍,娓娓道來。

“修改以後的‘食古而化’印,總體上看,雖然已能較好地體現藝術情趣,表達藝術效果,但仔細端詳,總覺不少筆畫缺乏圓厚之意,與自己預想表達的趣味仍有距離。於是我便又在‘做印’上動了一些手腳。

第一步,用帶稜角的金屬塊,‘審時度勢’地在印框和印文的某些局部適當敲擊,致成殘破效果;

第二步,再以粉鹽撒在印面,滴少許水使之不灑落,然後以拇指輕重有數地搓擦;

第三步,再將印面在廢宣紙或較粗糙的紙上平磨,至石面字畫基本感覺‘發亮’為止。

用這三種手法,在很短的時間內,便將印框、印文的線條由原來的扁平狀磨勃略呈渾圓狀,既增加了‘立體感’,又得到了令人難以捉摸的‘虛意’。

‘做印’的主要目的,是在於通過人為的手法製造‘自然殘破’和含蓄的虛意。但必須指出,‘做’得好壞,往往由做印的經驗和相應的方法所決定;該做不該做,必須視具體情況而定,否則也會弄巧成拙。”

接著,他再次重申“做印”的理由:

“世人多以書法創作一次揮運之理,而不屑乎‘做印’,是不明篆刻有別於書法之故。我以為,‘做印’不忌反覆,甚至必須反覆,以至鬼斧神工,不留痕跡。與刀刻相比,‘做印’的效果多為‘否定’,亦多出‘意外’;‘否定’則見渾融,‘意外’則能傳神。

以‘做印’之‘否定’來變通刀刻之‘肯定’,以‘做印’之‘意外’來化解刀刻之‘意內’,製作效果由此而豐富,以至變幻莫測。”

以上文字並不深奧,容易理解。“形而下”的“刻、做、鈐”“三斧頭”是要為“形而上”的“做印”審美的目的服務的。為什麼對於這樣的文字,這樣的見解,我們總是感到有點羞羞答答,底氣不足,主要是因為它屬於經驗性的東西,類似於中國的傳統中醫。“望、聞、問、切”以後,抓藥治病時,卻發現它的“配方”、“劑量”還在增減調整之中。(做印法的手段根據不同的印面情況和審美要求也是在不停的變化之中。)定性定量的科學方法並不太適合於人心人性表現的藝術創作。認同者,視之為“九陰真經”、“葵花寶典”;未知者,暗自發笑,不屑一顧,唏噓有聲。

鈐是什麼?鈐是鈐拓。作為一個完整的製作過程,“鈐拓”是檢驗“刀刻”、“做印”的最後一道工序。影響“鈐拓”效果的因素很多,印泥的顏色油膩稀稠乾濕、鈐拓紙張的光潔薄厚、墊物的厚薄軟硬等,這是客觀的。主觀的有,蘸印泥的多少均勻厚薄,鈐印時力量的大小正斜,背面的摩挲拍打等。注意到這些因素,結合自己的審美,就能摸索總結出自己想要的“鈐拓”效果的技巧和方法。如“唇齒相連”的“齒”字上部的虛化。在刻、做的基礎上,最後通過鈐拓的手法藝術地表現出來了。

雖如此,以為掌握了篆刻刻、做、鈐三法,無視效果,做過了頭也是有可能的。技法層面上的篆刻刻、做、鈐三法還需有更高的境界,為此,馬士達特地為它們任命了一個領導“心法”。他認為:“心法”者,篆刻家的心識、識見也。有“心法”在,可以不必拘於某家某式。人有不同,“心法”各異,故“心法”當為我之“心法”,由此,篆刻乃自有我在。