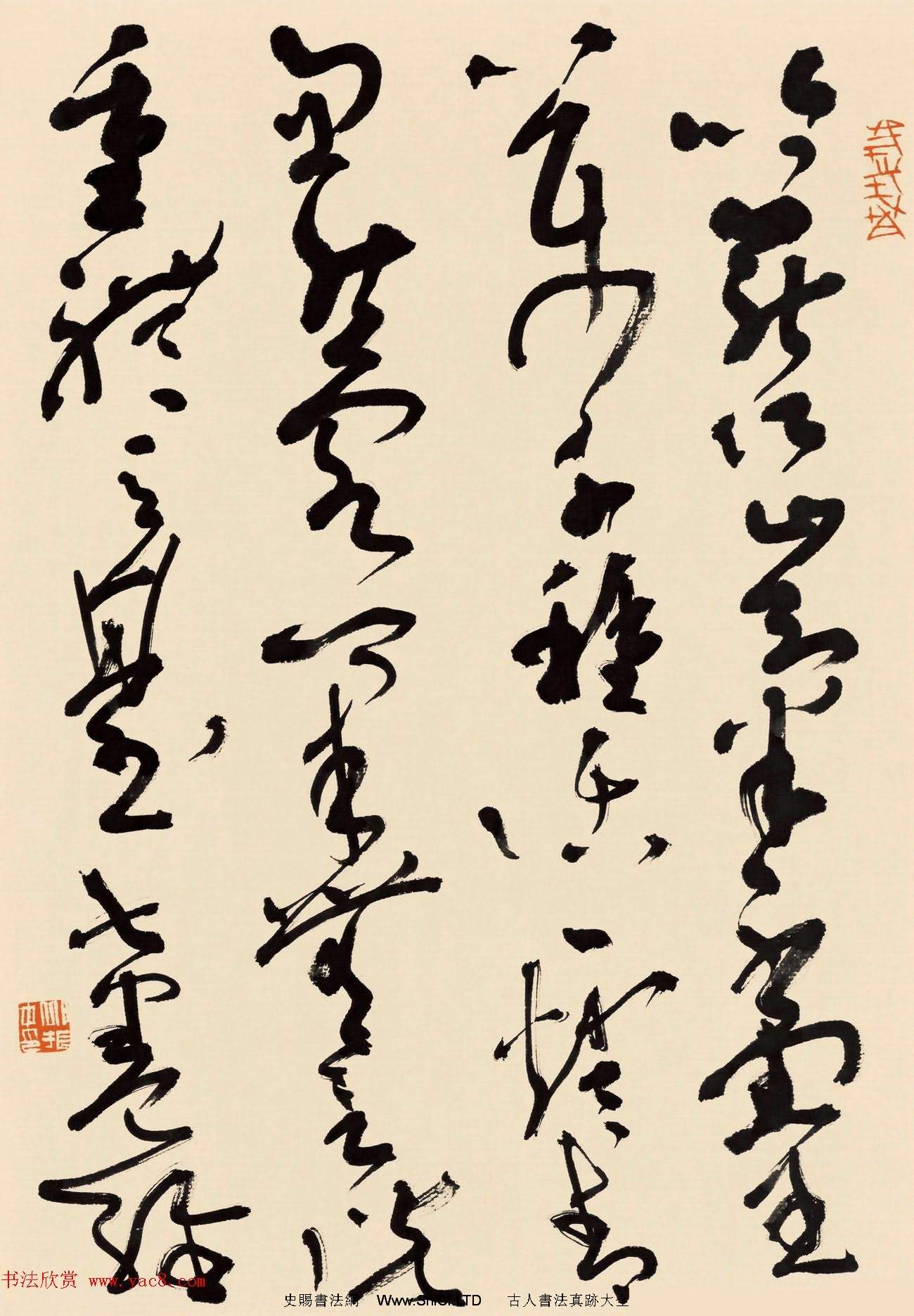

按:這篇文章是中央美術學院博士周勳君與書法家邱振中就草書藝術展開交流,涉及草書的定義、草書的創作、草書的藝術價值,展現給我們一個書法家邱振中先生的草書世界。

草書一直被視為一個特殊的領域,記得早年初學書法時,甚至得到一種印象:草書切切不可隨意碰觸。許多終身研習書法的人們,從不曾接觸草書。林散之的出現在很大程度上改變了這種狀況。特別是最近十餘年來,研習草書的人數增多,已經逐漸成為一種趨勢。

草書書寫的關鍵,在於在保持線條的流暢時,必須同時保持線條的質地:變化、力量、豐滿性等等。這是草書點之所在。

草書的結構與其它書體比較,具有更大的自由,特別是在狂草中,所有空間都必須隨機處置,這對一位書家的訓練和和才能提出了與其它書體不同的要求。

就書法史而言,草書大略可以分為三個階段:從草書的發生到唐代為第一個階段;以後,到林散之之前,為第二個階段;從林散之開始,為第三個階段。

第一個階段,草書從發生到狂草的出現,一直沿著流動、簡捷的道路發展,書寫中沒有著意的停駐,但筆觸推移中運動和線條的質地變化豐富。

第二個階段,從宋代開始,具體地說,從黃庭堅開始,人們用行書的筆法來書寫草書。這源自人們一種根深蒂固的觀念:「書法備於正書,溢而為行草。」(蘇軾語)在這種觀念的影響下,草書獲得了一種新的面目,它對於書法史具有重要意義,但置換了前期草書所確立的基礎,人們幾乎再也無法接續前期草書的脈絡。這種狀況一直影響到此後所有人對草書的認識。究心於草書者,即使傑出如王鐸,也未脫出這一大趨勢的影響。(更詳細的論述,請參閱《關於筆法演變的若干問題》疑問與《書法》一書第四章「草書」部分)

林散之的出現,是這個時代的一個奇跡。他的草書打破了若干世紀以來的桎梏,創造出一種新的筆法:依賴長鋒毛筆在運行中纏裹於解散的交替,加上水墨的相互滲透,筆觸呈現出於前任不同的一種複雜變化。這種筆法於他從黃賓虹那裡接受的繪畫中的筆法聯繫緊密。這種筆法無意中避開了留駐、頓挫而接近於前期草書。林散之為人們重新思考草書開啟了一條通路。

在草書的歷史演變中,有一個問題必須一說。草書的基礎不是楷書,而是隸書。出土的大量漢簡有力地證明了這一點。後世所說的楷書,基本上都是指唐代楷書,而以提按為特徵的唐楷,只能走向宋代以後的草書。以提按為主導的楷書是通向前期草書的巨大障礙。

對歷史這樣一種簡略的敘述,或許能對草書的思考提供一個參考的框架。

瀏覽今天眾多的書法史論述,關於草書形成階段的文章很多,它們都利用了出土的漢簡資料,但相對於大量出土的漢簡而言,研究還非常簡略。關於漢簡的研究是以後更深入的草書研究的基礎,它也將為我們對整個書法史的認識作出重要的貢獻。

對草書的研究,可以獨立於創作而展開,但是這個課題的特殊之處,在於它在相當程度上受制於研究者對草書本質的理解和感悟。如前文所說,對草書的理解一直存在兩種基點,立足於不同基點,將對草書極其演變作出完全不同的解說。舉一個例子,對「匆匆不暇草書」的理解,人們便因基點不同而做出截然相反的解釋:站在前期草書的立場,草書無疑是追求簡便、迅捷的產物,而站在後期的立場,草書則成為一種困難,甚至艱澀的字體。因此對草書演變史圖像和技法的感悟與認識,也成為草書文獻研究不可或缺的前提。

草書的關鍵是運動

周:最近兩年以來,你的草書有了很大的變化。在這種轉變的過程中,你體會最深的是什麼?

邱:事實上我的草書一直在變化,只是從偶爾見到的一兩件作品中不容易看出這種變化而已。

2002年,在我的個展的座談會上,許多人都說到,我的草書4-5年變化一次。為什麼週期是4-5年,我還沒有仔細思考,但這個週期大致是準確的。1990-1995,一個階段;此後是1996-2000、2001-2004。現在處於一個新的階段。

最近幾年,我對唐代狂草進行了比較細緻的閱讀和思考,在草書的構成細節上不斷有所發現。其次,在創作狂草的感覺方式、書寫草書對熟練程度的要求、技巧的把握與創作的關係、草書結構上的自由變化與其他書體的區別等問題上有了進一步的認識。

所有這些加在一起,使我對「草書是什麼」有了更深刻的感受。

周:你能不能說說,草書是什麼?或者說,草書區別於其他書體的關鍵是什麼?

邱:草書的關鍵是運動。

從草書孕育時期開始,目標便是迅捷。如果沒有這種需求,根本就不會出現草書這種東西。但是從漢代到唐代,幾百年的時間,草書發展出了複雜的技巧,其本質,是在連續的運動中實現線和空間自由而豐富的變化。在狂草中,這種變化還獲得一種特質,那就是這所有變化都隨機發生,不可預計、不可重現。這使得草書——特別是狂草,具有十分豐富的表現力,但同時也具有很高的難度。

人們深深感覺到了這種書體的魅力,同時也領略了狂草創作的艱難。後人有意無意修改著草書的內涵。宋人把行書的筆法加入草書中,所以人們稱「草書至山谷一變」;明人把這種方法作為草書的標準筆法,而在王寵筆下,竟將楷書的節奏帶入草書中,雖然別有風味,但草書的氣脈已斷;王鐸在草書中減少提按,增加平動,同時用頓挫來造成變化,開闢了草書的新境,但是並沒有從根本上改變以行入草的趨勢。清代三百年,草書基本上是空白。

與其他書體相比,草書有極為特殊的要求。例如說熟練。書法史上,所謂「日書萬字」的人不在少數,如趙孟睿庵質熗酚氬菔樗蟮氖熗肥橇交厥隆U悅項並不會寫草書。《非草書》裡所說的「夕惕不息,仄不暇食;十日一筆,月數丸墨」,倒從一個側面反映了獲得草書書寫能力的艱辛。草書要求的,是極端的熟練,是即興地創造精彩的運動、線質與空間。

後來人們解釋「匆匆不暇草書」,說是匆忙之間,來不及安排、構思草書。這完全出自後世對草書的一種認識。宋代,楷書已經成為人們學習書法的不二法門,加上人們一般只能從《十七帖》之類的拓本來學習草書,除了極少數人,普天下的草書都只剩下一個軀殼,節奏完全不對了。

草書在流暢而迅速的書寫中,同時要處理好線條的質感、力度,以及空間的情調和連接。正如我在一個地方說過的那樣,其他字體多少能憑靠記憶來處理結構,但狂草無法依靠記憶,一切都必須隨機處置。我們甚至可以說,草書和其他書體所要求的是兩種不同的才能。

書法藝術傳統與現代兼而有之

周:關於書法,傳統與現代觀念的衝突非常激烈,你覺得你的草書是傳統的還是現代的?或者兼而有之?為什麼?

邱:兼而有之。

從我的觀念說起。好作品中要有傳統中核心的東西,又要有傳統中沒有的東西。——當然,要在作品中感受到「傳統中核心的東西」和「傳統中所沒有的東西」,也是很不容易的事情。

我們在這裡談的是接續傳統風格做下來的書法作品。——「現代風格書法」、「源自書法的作品」,我們今天不討論。——這種作品沿用了經典作品中的很多東西,所以它注定是在傳統基礎上的變化,是一種漸變;但是,它畢竟包含了一種變化——表面上的變化不用去討論,如果有實質性的變化,它是什麼?我認為,它是作品時空特徵、運動特徵的變化。例如,字的排布是一般創作中處理的一個重點,但單元空間的形狀和關係是更基本的問題;又如筆法,人們對此已經有各種歸納和分析,但毛筆各種可能的運動方式及其運用,是比學習、模仿傳統筆法更基本的問題。

在這些基本問題上的發掘、想像、突破,是更基本的、也是更重要的貢獻。對這些問題的思考甚至還涉及傳統風格書法創作的意義問題——如果在這些方面已經不存在突破已有框架,做出新的貢獻的可能性,那麼值不值得往這個領域投入——有人甚至投入畢生的精力,便是個疑問。愛好是另一件事。

周:對於「傳統中核心的東西」,該如何去把握呢?

邱:精通傑作。沒有別的道路。

在現代各種藝術中,書法有其特殊性:它始終緊貼著傳統發展。不論是接續傳統還是反傳統,傳統都是一個參照系,甚至一件現代藝術作品,只要命名中一旦有「書法」二字,便會引發讀者有關書法傳統的豐富聯想,傳統的內容便加入到審美感受和審美判斷中去。

什麼是「傳統的核心」,個人的見解不同,很難有一個共同的解釋;此外,誰來判斷把握的準確性,都是問題。

沒有簡單的回答。

周:有兩位青年書法家說到過你的草書「啼鳥還知如許恨」(《辛棄疾·賀新郎句》,頁)這件作品對於當代書法創作的意義:它創造了一種傳統中所沒有的構成方式——書寫時對所有空間的控制,他們確實從中感受到了一種新的東西。您自己怎樣看這件作品?

邱:自己的作品還是留給別人去評說吧。

在書法這樣一種「經過充分發展的藝術」中,構成方式上任何一點新意的出現,都可以說是重大的發現。判斷這種貢獻,要十分謹慎,要有長時間的檢驗。

感受、判斷傳統風格作品的獨創性,困難之處,在於它與傳統保持相當密切的聯繫,僅僅從傳統這一端來看,它也能成立;而從另一端來判斷,要有兩個條件:其一,熟悉整個書法史;其二,對現代構成方式不陌生。

周:另一件同樣題材的作品,處理的似乎是另一類問題:尋找章法的新的構成方式。(方構圖一件,第 頁)

邱:不是有意的尋找。實際上那件作品的創作還要早一些。那是在創作一件長卷時,突然出現了一種新的空間關係:由於墨色在一段文詞的延續中逐漸淡去,因此而形成了一種我從未感受過的空間關係。我馬上鋪開一張紙,就寫那幾行詩句,結果出來了這件作品。

轉變的實質是填平低谷

周:我們注意到,這些都是你90年前後的作品,你近來的作品似乎轉向了其他方向?

邱:這就是我曾經說過的,「填平低谷」。

我在很長的時間內,作品的數量非常少。我已經察覺到草書中核心的東西,但還是很難把握它,只是在無數機緣湊合時,偶然一現。我較好的作品與一般作品之間差距非常大。

原因很多,這裡不能去做分析了。我只能說到我在讀到茨威格一段話時的感受。他在《記念裡爾克》一文中寫到:「真正詩人的天賦必然是通過難以估量的辛勞又一次重新掙得,即男子漢有責任把天賦開頭僅僅是作為兒戲送給他並彷彿是借給他的一切,持續地變成堅韌不拔以至令人難以承受的嚴肅事業。」

我印象至深的有兩點:其一,天賦在最初表現出來時,如同別人借給你的玩具,隨時可能收走;其二,要把借來的玩具變成自己真正擁有,並成為真正有價值的事業,必須付出不可思議的艱苦的勞動。

很多人都說過類似的話,但茨威格說得特別透徹。

如果我過去還多少表現出一點能力,那也不過是借來的玩具。我必須彌補我在書法創作中所缺失的東西。

我知道,水墨類作品有偶然性也有必然性。我下決心把必然性盡量做好,然後等待偶然性的降臨。

周:在你最近的作品中,我們其實已經感到其中包含著一種新的傳統和現代的關係,這正是你所說的,感受到傳統核心的同時,也感受到了一種新的運動和空間關係。

邱:這批作品只是一個新階段的開始。

周:能說說你在創作這批作品時的想法和收穫嗎?

邱:我決心做大量作品,改變過去的狀況。

在將近三年的時間裡,我花了大量時間,做關於草書的各種練習。

在這三年裡,我不斷接近自己的目標,不斷有所感悟,但是沒有真正的作品——一件作品所要求的各種因素還不曾聚合在一起。幾次無法推辭的展覽,拿出的都屬於過渡性質的作品。只是最近一段時間,一種新的東西出現了。

作品仍不容易得到,但那無疑是我所希望的一種狀態:一種深處的把握,而在視覺層面上隨意處置,沒有著意的安排。你只要關注很少的幾個點,一切幾乎自動生成。當然,最後挑選作品的時候,還是很困難,仍然存在問題。但對於我來說,一種東西無疑已經生成。

周:在你的作品中,技術和意境的關係怎樣?

邱:我很少談意境,因為對我來說,那是一件書寫能夠被稱為「作品」的前提。但意境很難用言詞來表述,它就在作品裡,一眼就從作品深處跳入你心中。

作品獲得意境的途徑也與技術上的追求不同,它更多散佈在作者整個的生活中。

我們在書法創作上的難處

周:你曾經說過,你知道自己缺少什麼,但從來沒有惶惑,總知道該怎樣去做——這是你在書法報1987年的一篇採訪中說的。我想,正是這種清晰的把握自我的能力使你成為這麼多年裡,能夠在書法創作上不斷進步的少數人之一,這是不是與你做理論研究有關?

邱:現代人有許多有利之處。隨便說一點,印刷的進步,使我們能夠看到前人很少有機會見到的許多古代傑作。但是現代人也有很多困難,例如,傳統風格書法創作的各個方向、技術上的各種可能性,幾乎都有人做過,大部分也做得不錯。——這樣,我們今天還能夠做些什麼?

我們在書法創作上的難處主要可以歸結為兩點:(1)文化境況的改變,使我們進入傑作的核心變得異常困難;(2)在一種「充分發展過的藝術」中尋找創新之點異常困難。光憑感覺沒法解決這些問題。

要獲得關於創作的智慧,理論研究當然是途徑之一,但兩者之間還是有很大的區別。創作面對的是感覺和理性混合的汪洋大海,理論只是從中舀出幾勺,細加分析,並窺測大海運動的某些規律。對整個創作活動的把握不一樣,在這裡感覺與思考是另一種關係。它要求一種與理論研究不同的智慧。

書法創作需要才能,它畢竟是藝術創作。

周:有人說,書法是「文化」,不是現代意義上的藝術。對此你是怎麼看的?

邱:可以分兩個層面來談。

傳統文化中強調修養,強調藝事在人的成長過程中的重要作用,這是對整個社會而言,但是任何一項藝事,如繪畫、音樂、戲劇,也都有各自達到絕詣的人物,這些人物造就了不同時代的藝術水平、文化水平,沒有他們,中國文化史恐怕黯然無光。所以我們不能僅僅看到有「游於藝」這麼一句話,就把整個中國藝術史、文化史抹平,這是不對的。書法領域同樣如此。

此外,一個領域,在不同歷史時期具有不同的文化性質。例如書法,它在先秦時期,只是一項技能;漢末,在某些人那裡變成了「時尚」;在晉代,成為貴族階層競逐的癖好,而在後人眼中,「晉字」成為那個時代文化的象徵。——這種文化性質的變遷,不用再列舉下去。我想說的是,今天的書法不必拘守於過去的位置,如果我們能夠創作出矗立於當代藝術之林的書法作品,正是書法史的驕傲。關鍵是我們創作的水平和性質——能不能在文化含義和視覺的獨創性上,不輸於當代最優秀的藝術作品。

人們盡可以去從事「作為修養的書法」,但不要對「作為藝術的書法」進行指責。背後的含蘊是不可少的,但有沒有含蘊在於人,而不在於作品的歸類。

創作書法與創作現代繪畫作品

周:你除了創作書法,還創作現代繪畫作品,這與你的草書創作有關係嗎?你怎麼把它們統一起來?

邱:人們認識事物,需要有種種概念和框架,「古典」、「傳統」、「現代」、「後現代」等等,便是一些常用的概念,它們構成了一個個框架。這種分類方式成為人們默認的平台,幾乎任何現象、事物、作品、人物,都要被拖到這個平台上來解剖、陳列,才便於人們瞭解、認識、分析、評說。這種認識方式的便利之處很明顯,但是它也有很大的弊端,而首先的問題就是,人與事物不是按概念來構成的,他或它混合了極為複雜的成分。——你明白我所想說的是什麼。我就是我,我有我特殊的構成方式。

我願意深入感動了我的一切。因此在我這裡,「古典」、「傳統」、「現代」、「後現代」這些詞沒有什麼對立的含義,也不那麼重要。

我的草書與現代作品,從通常的觀點來看,是應該分在兩個平台上去解析的,但它們關係密切,難以分切。

書法所給與我的東西,前面的談話中已經說得很多:特殊的線與空間關係的把握能力,以及沒怎麼說到的對書法背後的精神含蘊的感悟和契合,這些都成為我從事現代繪畫的基礎。也正因為如此,我所有的創作或許都帶有一種特徵:對傳統與當代精神生活這樣兩種截然異趣的事物的關係,有著強烈的興趣。

兩類作品的創作當然還需要一些不同的才能,例如繪畫中控制圖形的能力,這是需要從其他方面去獲取的。

周:近年來各種跡象表明,書法創作對技法的要求日益提高,這意味著什麼?這是否預示著一種趨勢:在一個時期內,技法競爭在書法領域成為一個繞不過去的環節?

邱:最近20年,整個社會對書法的鑒賞力不斷提高,觀眾、作者都能在作品中看出過去看不出的東西——包括好的和不好的東西。形式、技巧,當然是首先被挑剔的部分;對作品的意境、氣息也有新的要求,但那些要求不明確,例如說,這件作品「氣息不錯」,那件作品也「氣息不錯」,其中的高下便沒有比較的標準。此外,「意境」、「氣息」也不是無本之木,他們必然要反映在形式、技巧上。

這一階段會延續多長時間,要看這樣幾點:人們所感受到的技法的理想狀態是什麼,它與當代書法家實際存在的水平的差距,以及人們對彌補這一差距的信心。

我對當代書法創作所達到的水平、所能達到的水平持樂觀的態度。

周:對技法的關注,會不會造成一批「唯技術論者」?他們只會技術,別的——文化、思想等等嚴重缺失?

邱:肯定會出現這麼一種人,但是在掌握最傑出技法的一小批人中間,有沒有一個或幾個有文化並善於思想的人,而且具有出色的藝術才能,才是最重要的事情。

周:再問你一個問題,現代作品中的氣質、氣息能與古典傑作相比嗎?

邱:你說的是「古典傑作」。

人們常常拿自己對當代創作的整體印象與古典傑作去比較,這種比較的結果不難想見,也不公平。要用當代最好的作品與古代的優秀作品進行比較。我為什麼不說「傑作」 ,是因為當代作品中的優秀之作還沒有經過時間的考驗,還要等待一段時間,才能對它的意義、貢獻做出陳述,今天直接拿它們與那些幾乎已經變成神物的作品進行比較,不合適。我認為,林散之、於右任等人最好的作品,在氣質、格調上不下於任何時代的優秀之作。

不同時代的作品在氣質的類別上是會有差異的,但每個時代最優秀的人們,氣質的高下沒有差別。——我說的是整個時代,書法領域有沒有最優秀的人物,是另一個問題。

陸軍(以下簡稱陸):藝術家的生活,無論平穩還是蹉跎,都會對他的藝術有程度不同的影響。您認為林散之一生的總體特徵是什麼?對他的書法藝術產生重要影響的人生經歷又有哪些?

邱振中(以下簡稱邱):你提出的第一個問題,我認為是「平淡」。至於你說的第二個問題,我覺得有幾件事,第一件是他跟黃賓虹學習,時間並不太長,但是這一點絕對重要。第二件是他出外遊歷,時間之長,碰到的危險之大,在藝術家裡是少有的,尤其是在那麼動亂的時期,簡直是太特別了。第三件是「文革」中沒受什麼衝擊,這很幸運。第四件是他去世前寫了一幅字「生天成佛」,這是他的自我定位、暗示和自信,跟別人截然不同。他一生的精神狀態,用現代的話說就是「感覺的模式」,跟現代一般的書家都太不一樣了。

陸:請您具體談談他的「不一樣」表現在什麼地方?

邱:有幾點。一、他對藝術切入的角度和方式跟別人不一樣。二、這造就了他作品的氣息,或者說格調跟別人截然不同。現代理論對一個人的精神生活跟他的作品形式之間的聯繫,還沒有太好的解釋方法。我們能感覺到這一點,大概能看出格調、意境,但是不知道它們到底怎樣聯繫。當我們通過傳記瞭解到林散之這麼特殊的生存狀態,特別是他的精神狀態,去世的時候會相信自己成仙成佛了,這太有意思了。聯繫到他最好的作品裡面那種意境、那種狀態,我們不能說對他這個人與作品的關係有了多麼新的認識,但至少這是一個很特殊的個案,給我的印象非常深刻。

陸:以往類似的先例或相似的個案在中國書法史上還是有的。

邱:以往的先例非常多,但離我們都很遠,那是過去的時代在那種文化狀態下的產物。林散之幾乎是我們同一個時代的人。他那種遊歷,那種清高,跟他的作品,是一個非常典型的個案。

陸:可是從林散之的學歷來看,他基本上是從傳統模式裡脫化而出的。

邱:不管怎樣,他和我們同時生活在這個世界上,雖然我們不是一代人,但我們離得畢竟很近。這一點很特殊。

陸:您在這方面結論性的認識是什麼?

邱:我的想法就是,文化、藝術、人的精神世界 — 他的成長,或者說一個人的成長,實際上是需要前人幫助的,這就是文化的繼承性。

陸:無法否認文化傳承對造就一個人的至關重要的作用。

邱:現代的社會風氣,許多人都不願意承認自己從哪些地方獲益,好像他們都是從石頭縫裡蹦出來的。

陸:個人的感覺模式以及他的生活狀態對他的藝術、學問一定有很深刻的影響。對於林散之的特殊性以及文化傳承對他的影響,請您再深入談談。

邱:最最特殊的是林散之對自己的暗示。「生天成佛」,受過現代教育的我們不會相信這個東西。但是他的舉動給我的印象很深刻。他覺得他是一個「非人世的人」,關鍵在這裡。所謂「非人世」是指和其他的人完全不同。他是在那樣的狀態或者說那樣的暗示中生活了很長時間。最近我寫了一篇文章,談到我一以貫之的思想。人的精神生活,你整天想些什麼,會反映在你的外貌上……

陸:所謂「相由心造」。

邱:就是這個意思,從一個人的外貌可以看出你活在一個什麼樣的精神氛圍裡。作品也是這樣,一個人整天想什麼,活在什麼精神氛圍裡,會反映在你的作品上。但是那些不這樣去想、沒有這種經驗的人是看不出來的。看不出來,他也就不重視這些;能看出來的時候,他就很重視這些,也會很重視自己的內心生活。內心生活對很多人來說是有很多雜質的,「純淨」是很難做到的。因為我們是人,有我們的慾望,有不好的地方。從現代心理學來看我們對這些都能理解,但我認為一個人必須跟這些鬥爭,你必須嚮往那種很高的境界,盡量去做。沒有人要求你這樣,也無法要求你這樣,而且要達到這種要求的難度很大,這裡面又沒有任何報償,所以很多人沒有能夠這樣。但是要創造出那種精神氛圍的作品,你就必須這樣做。

陸:林散之卻是「這樣」的。

邱:可以這麼說。當代還有這種人嗎?以前有,我們相信,當代還有嗎?還可能嗎?我認為,應該有。另外林散之還有一個很重要的意義是,他的書法作品取得了那麼高的成就,我認為無愧於古人。這個就不得了,非同凡響!因為「傳統藝術」到我們這裡,按以往的思路思索下來,到我們這裡已經一代不如一代了,我們不知道有多差了。現在都是這些觀點。我認為這種話是錯的。我們現在的才人志士想獲得古人的基礎要那麼久嗎?我不太相信。我有一個根深蒂固的認識,我們這個時代,人的智商跟秦朝、唐朝、漢朝的人比,總的來說不差,恐怕總體水平還要高一點。我們能不能做出那麼重要的、影響那麼遠的東西,這沒法證明,過一千年才能看到,這是需要檢驗的。李白、杜甫當時也不過是詩壇名流。

陸:您是說,林散之達到的成就意味著,在我們這個時代,我們若從事我們「傳統的藝術」,不是不可以達到高峰。

邱:不論在基礎上,還是在貢獻上,我們都可以做到。

陸:好。請您談一下中國書法傳統中哪幾方面,或者哪幾個人物對林散之的影響最重要。

邱:真正有成就的書家,他實際的接觸面是比較寬的。對基礎寬厚的要求,既包含在觀念裡,也包含在技術操作上。林散之這點跟別人並沒有太大的區別。他生存的時代是碑學盛行的清末民國階段,碑學對他的影響肯定很大,所以他在談話裡邊,唐碑、漢碑經常說,這些是他的基礎。但是他非常特殊的一點是,晚年轉向草書。現在沒有留下太多關於他為什麼要轉向的資料,詳細的過程我到現在還不太清楚。注意這種轉向,對林散之來說,甚至對當代書法來說,都是很重要的事情。林散之那個時代的各體書法都很難逃脫碑學時代的氛圍和技法的影響。現在看來那時留下的「唯一縫隙」就是草書。草書是太重要的字體了!但是追溯整個清代三百年,草書毫無可觀,除了早期的王鐸和八大,但他們的基礎實際上都是在明朝打下的,更嚴格地說他們不屬於清代書法的系統。從那以後清代沒有一個人寫草書。這是致命的。

陸:董其昌、王鐸是林散之很看重的幾位草書家。他是不是在自己的書法實踐中,認識到了有這麼一個「縫隙」呢?

邱:你想想當時的氛圍,特別是黃賓虹的影響。林散之很多感覺、很多思想包括具體的操作,都會到黃賓虹那裡找依據。可是黃賓虹對草書是非常陌生的。

陸:這個現象比較矛盾,有點難以理解。

邱:實際上我們可以斷定:他轉向草書,是從別的地方有所發現。

陸:什麼?

邱:很可能是繪畫。

陸:這也正是我感興趣的一個問題。您怎麼看林散之的書法和繪畫,或者說和黃賓虹繪畫之間的關係。

邱:清代後期碑學盛行的時候,書法的整個書寫方式離「流暢」很遠,行筆「艱澀」,講究的全是「力道」。但是我們注意到繪畫不一樣,雖然也受碑學的影響,但不一樣。舉個例子,注意「拖泥帶水」這個詞。我查過資料,黃賓虹跟潘天壽都注意到「拖泥帶水」這種方式。潘天壽說:「苦瓜佛去畫人少,誰畫拖泥帶水山。」他們形成拖泥帶水的筆法可能並不僅僅是由於原來筆法的改變,很可能是由於對水墨本身進行了思考,還有繪畫的經驗加在一起。把水墨和筆畫都混在一起,石濤就是這樣,潘天壽非常注意,黃賓虹也非常注意。我覺得這便是從近代繪畫引向現代草書的很有意義的一條線索。我們注意看黃賓虹的作品,他早年學的肯定是碑學的提按筆法,但是你看他繪畫的筆法,沒有太多提按的痕跡。這些都說明他們在繪畫裡有意無意地避免了這種「艱澀」。全部「艱澀」的畫沒法看。所謂「金石趣味」對繪畫的影響,不過是追求「凝重」而已,它不能全部像「鋸齒」那樣去畫。書法就可以,石魯最後都寫成了那種東西。結合「拖泥帶水」,你看黃賓虹、林散之最後的作品就是那樣。整個清代對草書為什麼那麼陌生呢?因為它走入了一個誤區。從宋代開始,大家都強調唐代楷書的提按、頓挫、扭轉,這跟草書是格格不入的,那些東西強調得多了,草書就沒法寫了,它阻絕了你理解草書的道路。但在近代,通過繪畫打通了走向草書的一條窄縫。林散之就看到了這個新天地,人們也很吃驚他的作品跟古代草書不一樣。這裡有一個很有意思、很重要的問題。書畫的關係,歷來都是書法給繪畫好處,現在繪畫反過來影響書法,帶動了現代的草書。如果回到書法史來看,林散之的草書有極為重要的意義和地位。

陸:您說的是「繪畫性」反過來給予書法的一種啟示。

邱:如果加了「性」這個字,就比較概念化。現在我說的是一個非常具體的技法,是用筆的方式。

陸:那是不是跟「墨」有關係?林散之經常提到黃賓虹對「墨」很重視。這方面和用筆融合在了一起。

邱:肯定有連帶關係,但剛才我說到「拖泥帶水」,還要用水。以往書法家的線條硬、單,在黃賓虹、林散之以前,書家對水的運用都不講究,但是後來不一樣。

陸:您認為林散之的書法成就對中國書法傳統的繼承和書法教學有什麼影響呢?

邱:一件好的傳統風格的書法作品,它既要讓我們回憶起傳統裡面最好的也就是那些核心的東西,同時又能讓我們感受到傳統中沒有的東西。林散之做到了這一點。他的作品讓我們感覺到他跟過去草書的一些聯繫,結構上,用筆的基本方式上,特別是作品的氣息上,都有那種聯繫;同時其中又有前人所沒有的東西,我認為最重要的是他在筆法上的獨創性。筆法是書法的核心技巧。經過幾千年的發展,筆法的各個細節都被琢磨過、試驗過,各種不同的筆法都被人們用來創作過好的作品。這就碰到一個很大的困難,後來者要作出新的貢獻就非常難,就像中國的格律詩一樣。但是林散之的筆法不僅僅是從過去的傑作裡來,前面說了,我們推測它最重要的來源可能是近代繪畫,再加上對水的運用,他在筆法上跟古人不一樣,貢獻了新的東西。他書寫的時候,手的動作並不複雜,但是長鋒羊毫筆書寫的時候會扭曲成很多特殊的形狀,他按基本的動作去操作,寫下來就會有很多很好的變化。這種筆法在古代作品中從來沒有,這就是對草書、對中國書法的一個很大貢獻。一個當代人能夠對書法史作出這樣的貢獻,這是我們原來所沒有想到的。他能貢獻出這麼嶄新的東西,又能讓我們回憶起傳統中那些核心的東西,這個意義太大了。

陸:在這方面,近現代有沒有其他人獲得過類似的成就?

邱:我沒印象。有貢獻的書法家是有的,但不是在這一點上。

陸:從時代和社會的角度來看,書法成就如此之大的林散之卻成名較晚,這一點您怎麼看?

邱:這當然跟「書法的邊緣化」有關係。書法史上以書法享有大名的人都是些什麼人?他們絕大部分在別的方面為自己博取了社會聲望。僅僅靠書法來博取聲望的不是沒有,也有,比如張旭、懷素,但是如果僅僅靠書法博取那麼大的聲望,是需要時代條件的。

陸:林散之成名的時候基本上就被人譽為「當代草聖」了,雖然不一定所有人都承認這一點,至少有一部分人對他非常看重。那麼不遺餘力的推崇,除了有當時一些政治事件的影響之外,在學理上或藝術規律方面有什麼原因嗎?)

邱:這麼多年他還是站得住,地位不減,反而上升。美國一個小說家表達過一種觀念:有重大意義的藝術作品應該能較大地改變人們習慣性的審美趣味跟審美心理結構。林散之草書就是這樣的作品。另外,一個人要成為傑出的藝術家,需要多方面的配合,或者社會有個機制能夠幫助這些人成長。我們的社會好像還沒有這樣的機制。如果是那麼有才氣的一個人,他就要好好錘煉自己。但是如果你很快成名了,就會面臨很多複雜的情況,你就很難充分發展其他的東西;如果老不成名,人又很容易失去信心,做不下去,或者改行離開自己的道路。所以真正有成就的人,他要有比較堅定的、明晰的方向,又不能受太多東西的干擾。我想林散之晚成名反而保護了他。設想一下,如果他「文革」以前就很出名,那麼衝擊是免不了的,衝擊成什麼樣子就不知道了。所以不知名並非壞事。另外我突然想到,林散之真正達到很高的成就還很晚,是在20世紀70年代以後,他60歲以後才開始寫草書。這裡面牽涉到書法本身的性質問題,比如「人書俱老」。

陸:請您回過來談談他的出遊對其藝術的影響吧。

邱:林散之原先的生活是平淡的。那樣充滿危險的遊歷,不但使他有機會沉浸到山川自然裡面,更重要的是他由此深入接觸了社會,我想這對他人格的成長、視覺印象的培養、心胸的開拓都太重要了。每個人的人格和精神成長實際上都有不同的方式,所以這裡也很難有共同的規則。

陸:現在一般人都說他的詩、書、畫「三絕」,這裡面當然有世俗性的看法。您怎麼看?

邱:宗白華曾說,西方畫家的基礎是素描和色彩,而中國畫家的基礎是書法和文學,我覺得說得挺好。如果我們問:

一個書法家的基礎是什麼?對此,我還沒法給出高度概括的回答,但是詩歌無論如何是書法家的一個基礎。簡單地說,在根本上,詩歌是人的一種感覺方式。如果你有「詩心」的話,以之對待普通的場景、普通的人生,你的感受就不一樣,整個精神氛圍都不一樣。至於它怎麼影響到創作,我現在還不知道,但我可以斷言是有影響的。書法也是一個感覺方式,它與詩有共同之處,但又不一樣,它技術性的東西比較多。詩歌面對的是整個世界與人生,它都能搜索進來,你能從中讀到所有有關的東西。書法在這些方面不能替代詩歌。

陸:請您從整體上對林散之作個評價。

邱:在我們這樣一個時代,傳統藝術的歷史還能續寫出一頁有價值的新篇章,這本身就很有意思。

邱振中:說不完的中國書法

「西方有一種說法:說不完的莎士比亞,因為莎士比亞的劇作包含的內容非常複雜。在現代文學中,有說不完的卡夫卡;中國文學中,有說不完的紅樓夢。我覺得,還有說不完的中國書法。」

對於媒體記者而言,邱振中幾乎是一位完美的採訪對像:學識淵博、學術權威、深入淺出、平易近人……他會很認真聽完記者的提問,然後很友善地詢問對方是不是他自己理解的那個意思,最後將很學術甚至很晦澀的問題「翻譯」成所有人都能聽懂的語言——而且是那種很優美、邏輯性很強、詩一般的語言。

面對邱振中,很多人都會感到不可思議:他是一位書法家,卻又鍾情於詩歌的創作;他現在是中央美術學院的知名教授,當初卻是水工建築專業畢業生……

邱振中有著自己完備而自足的世界。儘管你可能坐在他面前和他交流,說著這樣那樣的話,可你無法否認,有時候你是在他的談話之外的。他興之所至,用略為輕緩的聲音談著,慢慢進入到自己的世界。那種酣暢淋漓的思辨的樂趣在他臉上浮現出來,聲音愈加飄忽但又沉著,眼睛微微合攏,彷彿外界的光線有些強,他試圖通過這樣的方式隔開外界的喧鬧,進入更深的境界。

在出席各類學術論壇、演講時,常常有人請邱振中題詞。他說:「我有一位鋼琴家朋友,但從未聽過他彈琴。他說,要聽琴,我開演奏會時請你去。我理解,一位專業人員對創作必須這樣慎重。——能不能讓我回去創作,再寄給你們?」

書法究竟是什麼

邱振中曾發表過一篇文章:《書法究竟是什麼》。本來邱振中是想寫一部面對普通大眾的通俗易懂的書,不料序言寫完,自己一看,覺得仍然不夠淺近,最後還是把它發在一本學術性刊物上了。

其實,我們今天再讀《書法究竟是什麼》,會忽然發現:原來「學術」也可以表現出詩一般的情懷。——這就是邱振中最令人叫絕的地方之一。

在邱振中眼裡,中國書法中最偉大的作品,都是日常書寫的產物。如王羲之《喪亂帖》、顏真卿《祭侄稿》,前者是一封信,後者是一篇文章的草稿。這種並非為欣賞的目的而創作的作品,能夠最大限度地保留作者書寫時精神活動的軌跡。換一個場合,作者也無法再寫出一件同樣的作品。

邱振中說:今天,人們大都不以為「書法」仍然是一個問題。書法「不可說」,也「無須說」。這種觀念與過去「書法乃小道」的思想結合在一起,形成了一道堅固的殼。它擋住了許多眼睛。我們在現代學術的支持下,說到了其中的幾個問題。書法還可以從各種不同的層面進行追問,如形式構成、表現機制、文字學、藝術史等等,每一層面都可能有意想不到的發現。它是一個從未被現代思想真正觸動過的領域。

楷書之後不可能產生新字體

邱振中說:書法遠遠不止是「一種文人的修養」「把字寫得特別漂亮」等等,書法至少包含了——語言文字、視覺圖形、意義闡釋和人格修煉等複雜的內容,其中每一個層面都十分重要,但幾乎從來沒有人這樣去思考。這是一個宏闊的領域,「我的研究也僅僅是一個開始」。

在進行筆法史研究的過程中,邱振中得出了一個論斷:「漢字在楷書之後不可能再產生新的字體」。

經過分析,邱振中歸納出筆法的三種運動形式——平動、絞轉和提按,它們與空間運動定理所包含的內容完全吻合,他由此推論:筆法運動形式不可能再增添新的內容。

此外,書法史上每一種新字體的出現都帶來一種新的筆法運動形式,如篆書→平動,隸書→絞轉,楷書→提按,因此,筆法運動形式的終結便意味著字體發展的終結。

這一結論可以解釋書法史上許多現象,例如,楷書成熟後,筆法只能在空間運動形式之外尋求發展,速度、節奏、力度的變化逐漸會成為關注的主要對象,同時由於獨創性筆法難以獲得,發展受到窒礙,章法的地位由此上升。

解讀大師的創作

邱振中告訴我們:他自己的書法創作分為三個部分,各自有不同的目標,它們所要求的東西也不一樣。

「就傳統書法來說,我寫的主要是草書。草書在中國書法史上有七個人(王羲之、王獻之、張旭、懷素、黃庭堅、王鐸、林散之)做出過偉大的貢獻。有沒有可能,以及能不能在他們之後做出新的貢獻,是這個領域的最高目標。

「第二類作品是所謂的'現代風格書法』,這是以前沒有的類別。二戰後,日本興起了現代風格的書法,這些作品傳到中國以後,中國的藝術家開始思考怎樣在日本現代書法的影響之外找到自己獨特的道路。這就是我1989年個展中的核心問題。必須在文字題材、形式構成和文化闡釋上分別進行仔細的思考,在這三個方面都盡力進行探索,並盡可能做出一些完整、成熟的作品。結果就是1989年我的個展:'最初的四個系列』。

「展出的作品並不多,一共40餘件,有7件傳統風格作品,35件現代風格作品。經過時間的檢驗,一部分現代風格作品被認為具有自己的意義。)

「第三類創作比較特殊,它用筆觸、用水墨做出現代藝術作品。在水墨領域,每個藝術家都有具體的做法。對我來說,無法放棄筆墨。現代藝術是沒有任何框框的,但我不能放棄筆墨,我對它有感悟、有把握。現代藝術創作與所有創作一樣,它也必須在作者已有的基礎上生長出來。

「這類作品有兩個具體目標:第一,要在筆墨上達到最高水準;第二,圖形在整個當代藝術中要有獨創性。必須在這兩點上有所收穫,如果做不到,作為一個藝術家,是失敗的。」

「藝術家當然希望自己的作品被人接受、理解,但藝術創作要求不斷朝未知的方向走,這裡注定會有接受的困難。這是藝術活動中正常不過的狀態。」

「讀書法,恰如讀人生」

藝報:「邱振中」是如何煉成的?

邱振中:中學時期,我的目標已經很明確,文學創作,並開始做準備,比如寫詩歌、進行語言訓練等。但當時樸素地認識到進行文學創作要有生活和才氣,所以就選擇一個別的專業,「積累生活」,如果證明自己有才能,再轉到專業創作。像契訶夫,他就是一個醫生。後來我考入武漢水利電力學院學水利工程。一進入大學,我在日記中便寫下了這樣的話:我覺得我以後肯定會改行。記得當時有兩句話對自己影響很大,一句是左拉的座右銘:每日一行;另一句是回憶托爾斯泰的一篇文章,文章中說,托爾斯泰60歲了,還一本接一本做造句練習。我給自己準備了一個小筆記本,每天不離身,一有空就做造句、描寫練習。這樣持續了四五年。每做完一本練習都有明顯的進步。

1979年,我進入浙江美術學院攻讀書法專業。

當時的浙江美術學院有一種特殊的藝術氛圍,加上蜂擁而至的現代作品、現代著作,它給每一個學生打下了深深的印記。現代詩歌和現代哲學與我一拍即合。它們好像是專門為我準備的一樣。

責任感油然而生。我想,一定要把書法創作做成當代藝術中的重要組成部分,把書法理論做成當代學術中的重要學科。

轉眼整整30年過去了,我做了一些事情,但是還做得太少。年輕的時候,我們想,要好好做準備,以後要做什麼。但是到今天你發現,沒有以後,要麼現在做,要麼沒有時間做了。

藝報:書法和詩有什麼內在聯繫麼?

邱振中:書法和詩不太一樣。書法對作者的要求沒詩歌那麼深切。詩歌要求所有的感覺,所有的神經都必須在詩歌中,而且你面對的一切都可能化作詩。我在書法中體驗不到這種感覺。某些時刻或許是這樣,但是成片的感覺沒有。但詩歌可以很長時間都是這樣,簡直會讓你瘋掉。對我來說,詩歌是在更深處的。

這裡也牽涉我的一個基本思想。做任何一件事,能做到上流的,對這件事一定有過人的感悟,比如對詩歌的認識。洛爾伽說「詩歌是死亡的召喚」,帕斯捷爾納克說:「詩句不是躺在書上,是立在紙面上」,讀到這些話就像遭到電擊。

對我而言,書法是藝術,詩歌是生命的底基。藝術在生命的底基上生長。